“素朴な疑問”を投げかける

現在6つのメンバーズ・コミュニティ(略して、MC)が活動しています。こちらはメンバー主体の自主サークル活動になりますが、今回はMCの一つ「天空のマップカフェ」の定例会(5/27開催)を紹介します。

テーマは「戦争と平和、地図の役割を考える」でした。

ガイドは、天空のマップカフェを主宰してくださっている太田弘先生。

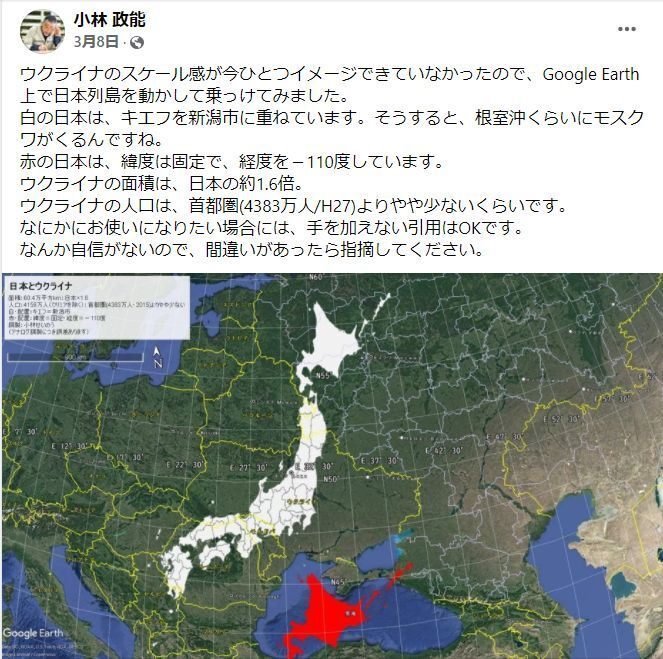

まずは、ウクライナについての紹介です。興味深かったのは、ウクライナに日本の地図を当てはめた小林政能氏のFacebookの紹介です。

キーウに新潟市を合わせると、根室沖がモスクワに相当するそうです。また、九州がポーランドとの国境辺りになるとのことです。距離感を掴むことができますね。

次に紹介してくださったのは、青山学院大学の古橋大地教授の活動です。

古橋先生は、DRONE BIRDというドローンで情報を集める活動をされています。ドローンを使うことで、人間では行くことができない場所の情報を入手できます。

そして、クライシスマッパーズ・ジャパンというNPO法人を立ち上げて、自然災害、政治的混乱等の危機的状況下で、地図情報を迅速に提供し、世界中に発信・活用することを目指されています。

また、東京大学大学院情報学環の渡邉英徳教授とともに、Satellite Images Map of Ukuraineというサイトを立ち上げて、米国の企業などが配信しているウクライナの被害状況を写した衛星画像や、住民やジャーナリストが現地で撮影した写真を地図に落とし込み、 現地の状況を世界へ発信しています。画像に地図情報を重ねることで、一つ一つの独立した画像が点から線、そして面となり、その地帯で何が起きているのか、という大きな情報になるとのことです。

このように地図は貴重な情報源です。

太田先生曰く、「中国では地図を持っていると出国できない」とのことです。

戦時中は、日本でも「戦時改描」が行われていたとのことです。

『地図で読む戦争の時代』(今尾恵介, 白水社, 2011)の「はじめに」では、「地形図を作り始めたのは、どの国でもたいてい陸軍である。もちろん海図は海軍が作った。陸であれ海であれ、国を守るために正確な地図が必要であることは当然である。しかし一方で、他国を侵略するにも、先立つものは地図であった。」と記されています。

地図情報からみたウクライナに始まり、第二次世界大戦などの過去の戦争で地図がどのような役割を果たしていたのか、太田先生に幅広くお話をいただきました。

参加したメンバーの寺沢さんからは、「素朴な疑問です。国土、国境はどのようにして決まったのでしょうか。とても小さい独立国家もある。“国の境の地理学”を知りたい!」との要望がありました。

地図上の国境は線で表現されていますが、実際は何もないところに引かれた線ですね。今後の天空のマップカフェの定例会で、取り上げていただきたいテーマです。太田先生、よろしくお願いします!!

ところで、素朴な疑問って素敵だなと思いませんか?

情報過多な時代、情報をキャッチすることで精一杯で、そこから疑問が浮かぶ・感じる余裕がない、という状態に陥っている人が多いのではないでしょうか。

そして、大人になると、素朴な疑問を素直に投げかけられる場も多くないと思います。

太田先生の地図への情熱が、素朴な疑問を投げかけられる場を醸成しているのかもしれません。

そして、会の最後に太田先生から伊能忠孝の映画「大河への道」の紹介がありました。「伊能忠敬についての映画だが、伊能忠敬は一切出てこない。。。。」というネタバレも。。。

太田先生は、どこまでも地図好きなのですね!

※質問してくださった寺沢さんについては、是非下記の記事を読んでください!

※過去の「天空のマップカフェ」の開催レポート

アカデミーヒルズ 熊田ふみ子

#アカデミーヒルズ #メンバーズ・コミュニティ #地図 #伊能忠孝 #古橋大地

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?