苦難を越えた先の新しいリーダーシップ🏃♂️💨✨〜サンシャイン水族館×舘野ゼミコラボ〜

さあやってきましたわたくしの出番が!

みなさんこんにちは3期生のすいです!いざnoteを書くとなると緊張しますね🤔

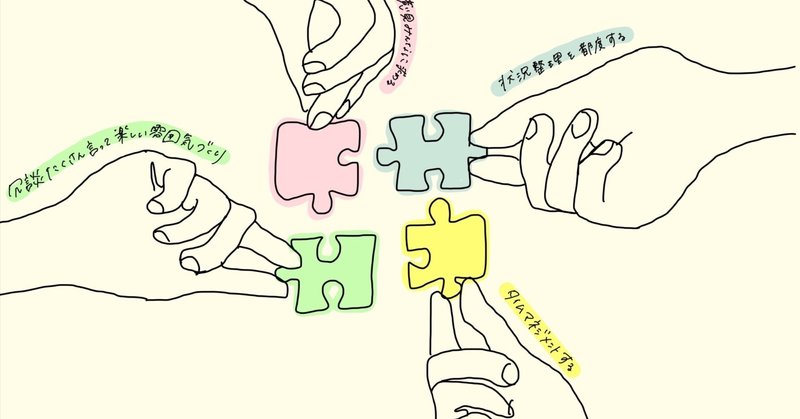

拙い文章ですが目を通して頂けたら幸いです!そして、今回の可愛いグラフィックは3期生のりこが担当してくれていますのでそちらも是非楽しんでくださいね!

1.はじめに

私たちはこの1ヶ月間サンシャイン水族館とコラボ企画を行っていました!

テーマは、、

「ユーザーの感情パラドックスに着目して、新たな水族館の使い方を提案せよ!」

です。

今回はプラン作成の大詰め段階で学んだこと、苦戦したこと、新しいリーダーシップの方についてお話ししていこうと思います。

2.大詰め段階での苦戦

パラドックスとは「矛盾」という意味があります。矛盾について辞書で調べてみると”あることに関して2つのことが同時に成り立たないで対立している状態”と意味付けられています。

今回は知らないうちに抱いている2つ感情の矛盾にフォーカスを当て、それらの感情を同時に満たすことのできる新企画をサンシャイン水族館に提案しなければならなかったのです。

感情パラドックスについてもっと詳しく知りたい!という方はこちらをどうぞ!↓↓

2.1. ウルトラC案の創造🦸🏼♂️💥💭

私たちは日頃から相反する2つの感情を無意識のうちに抱いています。私たちが初めに感じる感情を感情Aとして、その裏側に潜む感情を感情Bとします。

例えば、

痩せたい!(感情A)けどアイスは食べたい(感情B)

安定が欲しい!(感情A)けど刺激がない日々は退屈(感情B)

など、実は私たちが抱く感情を深読みすると、裏側にはもう一つの別の感情があったりするんですね。みなさんはどうでしょうか?

パラドックス思考では、このような2つの感情をどちらも犠牲にすることなく、同時に満たすことのできるウルトラC案を考え出すことが重要なのです。

今回私たちのグループが実際に水族館を見学し抱いた感情パラドックスは、

のんびりじっくり見たい(感情A)けど

臨場感・非現実を味わいたい(感情B)

でした。

魚たちをゆっくり見たいという気持ちの裏側には、少し物足りなさを感じて「え!こんなの水族館にあるの!」「何これ!すごい!!」という感情の起伏を求めていたのです。

そして、いざ!この感情パラドックスを同時に満たすことのできるウルトラC案の創造スタート!ということで考えだした案がその名も「ナイトウォーターパーティー!!!」

10人1チームのチーム戦で、相手チームのポイを時間内に水鉄砲で射抜きまくるゲームです。でもここで、ん?待てよと、感情Bを解決することはできてるけど、感情Aの要素が消えてしまったことに気付いたのです。

ウルトラC案を考える時に難しいポイントは感情Bばかりを解決しようとする案を作り出しがちなところです。感情Aの要素と感情Bの要素、それぞれを取り入れた案を考えなければならないのです。

そこで私たちグループでは、「あなたはどっち派?in水族館」を取り入れました。

水族館で魚を鑑賞中、鑑賞スペースの近くにカードを用意し、究極の2択「どっち派?」を選んで貰います。

①サメ派?エイ派?

②カニ派?カエル派?

③ペンギン派?アシカ派?

これらを設けることで、よりじっくり魚を見るようになり、悩める時間もこれまた楽しい!という感情Aの要素も取り入れることに成功しました。

後に、この選択は水鉄砲アクティビティのチーム分けや水鉄砲の種類、ポイをつける位置に関わってくるというプチドッキリもあります。^ ^

ウルトラC案を考える際、どうしても感情Bばかりにフォーカスを当てがちですが矛盾する2つの感情を同時に満たすことができる企画を考えることが一つ目の苦戦ポイントでした。

2.2. サンシャイン水族館で行う意義の喪失

二つ目の苦戦ポイントはなんといってもこれですね。

今回、企画を考える上で最も大切にしていたことは「自分たちが本当にやりたいことか」でした。

何度も問いかけこれならばやってみたい!と思い提案したのがナイトウォーターパーティーでしたが、サンシャイン水族館でやる意義と聞かれると初めの段階では正直、屋外スペースが設けられているからという理由だけでした。

これでは、サンシャイン水族館だからできること、サンシャイン水族館でなければいけないことを見失ってしまっています。

そこで私たちはターゲットを高校生と大学生に設定し、学生が多く集まる池袋かつ屋外スペースがあり、知名度の高いサンシャイン水族館の強みを活かしたプラン作成をもう一つの軸に加えました。

しつこいくらいに、目標やテーマを確認し順序立てて進めていくことで脱線しにくいグループワーク、プラン作成ができると学びました。

3.新しいリーダーシップ

ここからは少し話題の向きを変えて、今回のプロジェクトにおいて実感したリーダーシップのあり方について書いていきたいと思います。

まず、リーダーシップには大きく分けると3つの要素が組み込まれています。

1.率先垂範

積極的な発言なファシリテーションを行いチームを引っ張っていく

2.環境整備

メンバーが発言しやすい環境づくりや、チームビルディングを主とする

3.目標設定・目標管理

チーム目標を明確に設定、タイムマネジメントなどを行い効率の良いグループワークを促す

今回のサンシャインプロジェクトは、4人1組あるいは5人1組のチームで取り組みました。ほとんどのチームが上記の役割が均等になるように振り分けられていましたが、私たちのチームにはthe率先垂範!という人がいませんでした。

初めはうまくいくか不安で、プランも緩く終わってしまうのかなと思っていましたが、なんと驚き!ちっともそんな心配は必要なかったのです!

the率先垂範!の人がいなかったことにより、それぞれがチームのために自ら何かしよう!という気持ちがいつも以上に強まり補い合うことができていたのです。

柔軟に役割チェンジをし、自然と足りない部分をカバーしていたことが功を奏したのだと思います。

自分は何が得意なのかということを自覚することも大切ですが、新たな可能性や能力を信じてみるのも悪くないですね^ ^

4. さいごに

今回はサンシャインプロジェクトにおけるプラン作成の大詰め段階で苦戦したこと、新しいリーダーシップの形について執筆させていただきました。

私がこのプロジェクトを通して大切だなと思ったことはチームワークです。

自分には持ち合わせていない能力や個性を持つメンバーと個々の力を最大限活かして、意見をぶつけ合って、最終的に許容し合い作り出すプランにはとても愛着が湧き、もっともっと!もっとできる!といつのまにか自身の活力になっていたりします。

今後またチーム活動があるならば、今回の良かったところもっと改善できそうなところを繋げ、活かせていけたらいいなと思います!^ ^

拙い文章であったと思いますが最後までご覧いただきありがとうございました!

次回の投稿もお楽しみに🌈✨

文:立教大学経営学部経営学科3年 川﨑粋

絵:立教大学経営学部国際経営学科3年 岩崎理子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?