生物基礎演習:②バイオーム暗記法 by 茶茶 サティ 期間限定無料!

生物基礎演習:②バイオーム暗記法

受験生応援企画 期間限定無料記事!

by 茶茶 サティ

目次

Ⅰ、バイオームとは

Ⅱ、日本のバイオームの基礎知識

Ⅲ、日本のバイオームと植物名

Ⅳ、バイオームのグラフの急所

「ここを押さえよう」

Ⅴ、世界のバイオーム暗記法

Ⅵ、設問1~8(暖かさの指数を含む)

Ⅶ、間違ってるかもしれない解答解説

Ⅰ、バイオームとは

バイオームとは、生態系内の「生物全て」を表す用語です。

まてまて、そもそも生態系ってなんだ?

生態系とは「任意の区画の中の環境と生物等の総体」を指す用語です。

任意の区画というのは「キミのおうちの池」でも、キミのおうちの町内でも、キミの通う学校の敷地でもOK。もちろん棲む街、市、県… 日本全国でもアジアでもよろしいワケです。

まあそんな小さいこと言わずに「宇宙船地球号」全部を指しても良いのですが、さすがにデカすぎるかな… なんて気兼ねはしなくたって構わないのです。

そこにある気温、湿度、降水量とその降り方、風向風速、照度、日照時間、岩、粘土、岩石、pH、気体の種類と組成… これらの非生物的な要素をまとめて「環境」と呼びます。そしてそこに棲む微生物を含めたあらゆる生物を「バイオーム(生物群系)」というのです。

そして環境が生物に与える影響は「作用」、逆に生物が環境に与える影響は「反作用」または「環境形成作用」と呼ばれています。

ここは例を挙げた方が良いでしょう。

環境は生物に「光や水や温度や酸素や二酸化炭素」を恵む… これが作用です。それらを元に生物は呼吸や光合成などの生命活動をして「二酸化炭素や酸素や有機物や排泄物」を返します。植物が成長すれば日陰もできるし、根や細菌などの微生物が岩石の風化を促進したりもするでしょう。これが反作用、または環境形成作用なのです。また生物同士は互いに依存したり寄生したり捕食したり、一見助けあっているようにも見えたりしますが、こういった生物同士の関係を「相互作用」と呼びます。一見全く接点のなさそうな生き物同士でも、よく見ればさまざまな直接間接の関係を持っているものなのです。

こういったあらゆる生物を指す言葉… それがバイオームです。以前は「生物群系」という日本語で表現したものですが、カタカナ言葉になったとたんに身近から程遠い感覚を覚え、サティは未だになじめなかったりする… 用語です。そこまで英語化しなくても良いのにな、と思いますね。

さて、そこにいる生物を支配するのは誰でしょうか…

百獣の王「ライオン」のような攻撃力の強い生物でしょうか?

いやいや… ライオンなど、しょせんはガゼルやシマウマやインパラたちから栄養分をピンハネして養ってもらっている、いわば居候(いそうろう)というか、ヤクザな存在に過ぎないのです。すべての生物を栄養的に養っているのは…

そう、そのほとんどは植物…生産者、つまり独立栄養生物です。

(ほとんど、というのは極まれな例外もないことはないからですが、以下では触れないようにします)

だから「植物」を重視して生態系を学ぶ必要があるのです… という思想を体現したのが「バイオーム」というコトバだと解釈しています。

Ⅱ、日本のバイオームの基礎知識

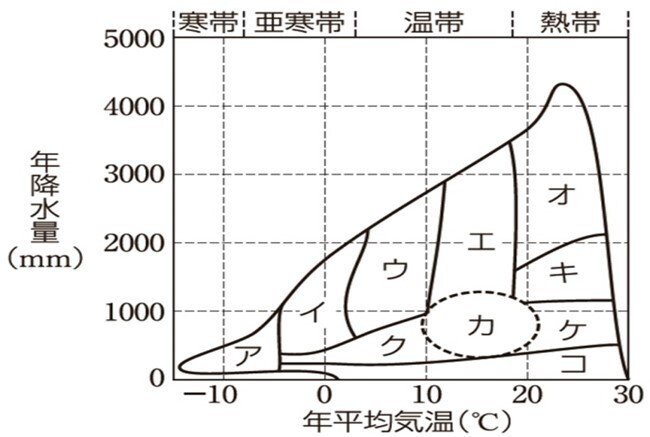

よく見る「世界のバイオーム」のグラフを示します。

・ 〇〇樹林の相観は森林である。

・ サバンナとステップの相観は草原である。

・ 砂漠とツンドラの相観は荒原(下の着色部)である。

そう説明されてもねぇ… う~ん、よく分からん…

まあいい。ゆっくり行きましょ。

ふむ… 縦軸は年降水量、mm(ミリメートル)単位です。

1000mmって何mでしょうか。

1mは100cmで、1cmは10㎜ですので… 1mは1000㎜です、ね。

へぇ、日本では年間どのくらいの雨(降水量)があるんだろう?

年平均気温は… 自分の棲んでいる場所は何℃くらいなんだろう?

こう考えた人も、一瞬でわかった人も素晴らしいと思います。アナタは好奇心と向上心に秀でた人ですね。

さりげなく流してしまった人… もうちょっとゆっくり考えながら読むと、学問がもっと楽しくなりますよ。

サティは首都東京のざっと130年間のデータを眺めています。年降水量はほぼ1200~2000㎜の間、年平均気温は12~17℃の間に収まっています。平均気温は徐々に徐々に上がってきていますので、一度見てみると良いかと思いますよ…

うわっ、本当に温暖化してるんだ…って、寒気を感じられるほどの迫力ですから。

日本本土はどこでも年間1000mm以上の降雨量がありますので、人為的な影響がなければ基本的に森林が発達するはずです。従ってバイオームの種類は平均気温で決まって来ることになります。

わかりやすさ優先、誤差は承知で区分してみますね。

20℃:亜熱帯(亜熱帯多雨林)と暖温帯(照葉樹林)の境となる温度

12℃:暖温帯(照葉樹林)と冷温帯(夏緑樹林)の境となる温度

2℃:冷温帯(夏緑樹林)と亜寒帯(針葉樹林)の境となる温度

これをグラフに書き込んでみました。

なに? 針葉樹林の降水量がちぃーと足りないんじゃないかって?

ぬぬぬ…

まあまあ、亜寒帯の冬は寒くて雪が降り… 樹木も生命活動もほぼ休眠してますし、平均気温が低いから夏の蒸散量も少ないですし…

傾向を掴むために水平的な線で区切ってみたワケで、「線の傾き」なども持ち出すと面倒になるばかり。ここはひとつ、ざっくり割り切るということで、はい、解決!

これを地域とリンクさせてみました。

平均気温が高い順に(南から北へ、グラフでは右から左へ)紹介を試みてみます。混乱を避けるため、あえて山間部には触れず、平野部に限定します。

ⅰ)亜熱帯多雨林(亜熱帯):南西諸島(尖閣諸島を含む)、沖縄、鹿児島

県の一部、小笠原諸島など

ⅱ)照葉樹林(暖温帯):九州、四国、中国(竹島を含む)、近畿、北陸、

東海、関東南部

ⅲ)夏緑樹林(冷温帯):関東北部、甲信越、東北、北海道南西部

ⅳ)針葉樹林(亜寒帯):北海道東北部、北方領土(国後、択捉、色丹、歯

舞群島)

日本のバイオームは上記の4つ、しかし人口比率が低いせいか、ⅰ)の出題例はあまり多くないので、実質ⅱ)、ⅲ)、ⅳ)の3種類に出題例が集中する傾向があります。

だけど… 平均気温だの降水量だの、いちいち覚えろって言うのかい?

ねぇ文科省のお役人どの。そんなん植物の姿形も知らない素人が覚えても、それこそ何の役にも立たないよ(激オコプンプン)…

よしっ、サティが一発でキメます!(←ヤクじゃなく… ダメ、絶対)

ここだけ押さえれば、ばっちりわかる急所(ポイント)ってヤツをっ!

あ、ゴメンナサイ。このキーワードとグラフは有料ゾーン(期間限定無料開放中、以下同じ)に掲載します。

それだけ考え抜いたし価値もあると思ってます。

せ、せめて無料ゾーンでもう少し奉仕させていただきましょうか…

Ⅲ、日本のバイオームと植物名

★付きの種名は、極相林(永久に続くであろう林)を形成する「陰樹の大代

表」です。

(補足:陽樹林床は暗いので光補償点が高い陽樹幼木は育つことができず、

後継者が育みにくいのです。だから陽樹林はやがて陰樹林に置き換

わってしまいます。したがってバイオーム代表となる木は必ず「陰

樹」ということになるワケです。)

①照葉(しょうよう)樹林 :暖温帯に発達する常緑広葉樹の林。

日照が強い地域であるため、蒸散を抑えるクチクラ層(ワックス状の物質

を分泌する層。クチクラなんて言うから判らないんだよ、キューティクル

って言えよ)が発達し、葉が日光でピカピカ光って見えるため「照葉樹

林」と名付けられました。日本では九州から本州中部の平野で多く見られ

ます。

そしてこれがこれが日本中部(首都圏)平野の代表的気候で、かつてのセ

ンター試験では「横浜」をイメージして出題されていました。

「常緑」という用語のせいか、「照葉樹や針葉樹は落葉しない…」と誤解

しているヒトは意外にも多いのです。秋の一斉落葉こそないけど、古く

なった葉は変色落葉し順次交代していくので、間違った解釈をしていた人

は認識を改めてくださいね!

んんん、そう言わなかった生物教師が悪いのでしょうけど…

特に他の科目から応援にきているセンセの中には、ぜんぜん判ってない方

も結構いたりしました。センセ自身化学と物理しか履修していないままで

「生物基礎」を教えているケースもありました。まあ、まるで教科書を朗

読するような授業だったそうですけど…(苦笑)

かつてはそれでもOKな教育課程でしたし、教員採用試験だったから、と

いう文部科学省と県の責任でもある訳ですけどね。

とにかくなにより生徒さんが可哀そうです…

話を戻します。

照葉樹林、そこに生える極相林の代表種は…

例:★アラカシ、★スダジイ、クスノキ、タブノキ、など

(ツバキ、サザンカ、チャ)は木の姿や葉の形態を連想してもらうために

添えましたが、樹高が低すぎて極相種にはなれません。

ついでにどうでも良い話だけど…

サザンカは漢字で「山茶花」と書きます。素直に読めば「サンチャカ」、

ちょっと捻っても「サンザカ」です。いつのまにか響きの良い音に新しい

読み方に変わってしまった植物の例なんですね、これ…

その「新(あたら)しい」というコトバも、昔は「新(あらた)しい」が

正しい読みだったとか。「誓いをアラタにする」という言い回しと「アタ

ラしい」読み方の新旧が共存している珍しい感じの例だと思います。

それは措(お)いといて…

とにかくそんな木の名前なんか知るワケないって?

ならば照葉樹の「シ」に注目してください。代表的な木は「★アラカシ」

と「★スダシイ」で「シ」の字が付く。「★スダジイ」は椎の木(シイノ

キ)の代表であり、そこらの爺さんではありませんよ。(他にマテバシ

イ、ツブラジイなどもあります)

★アラカシはやはりカシの木の代表で、他にウバメガシやシラカシ、アカ

ガシなどがあります。

ほう… 葉っぱの形なんかわからないって?

わかんないままでいいのです。文部科学省はそういうつもりだから。名前さえ知ってりゃそれで良いんだって。

そんなこと言ったのか、証拠あるのかって?

確認してはいませんが、そんな問題はセンター試験でも共通テストでも出たことないし、そもそも教科書にも載ってないし…

だから出さない、出ない、心配ない。出たとしても全国の受験生も「できない」からヘーキヘーキ… てなもんですね。

「生態系が大事だ」って言う感じで生物基礎の最後に無理矢理ねじ込んだ感満載の分野の割には、ぜんぜん辻褄(つじつま)合ってないと思います。

名前さえわかれば、もう「木」のことがわかったってことっすか?

そんなの「気」のせいなのにね。ヤツラ官僚どもはアホです。

今の受験制度では、要するに「バイオームの名前と特徴」が「代表的な木の名前」に結び付けられればそれで得点になるのです。

逆に言えば、丸暗記できればこっちの勝ちです。

サティが提供するのは、そんな暗記法の一例だと思って、マスターに励んでください。

しっかり覚えてライバルに差を付け、合格を勝ち取ろう!

文部科学省は「それで良い」って言ってくれてるんだから…

おっと感情が先走ってしまったぜ。

肝腎の… 照葉樹林の代表種「シイとカシ」をどうやって覚えるか…

その解決策は、1つには「シ」の文字だけど、それ以上は有料ゾーンで確認してください。

②夏緑(かりょく)樹林 :冷温帯に発達する落葉広葉樹の林。

冬季の降雪に備えて秋に紅葉&落葉して冬はボウズ、春に新芽を出しま

す。日本では本州の山地帯や、東北/北海道南部の平地に多く見られ

ます。

例:★ブナ、★ミズナラ、ケヤキ、エノキ、(カエデ、ソメイヨシノ)等

【コナラ・クヌギは落葉広葉樹だけど「陽樹」であって、極相樹種ではない】

(カエデ、ソメイヨシノ)はお馴染みの木なのでイメージを掴むために挙げてみました。どちらも樹高が不足気味で極相林にはなれません。樹高が低いと、いつか他の木に上を取られてしまうでしょ、ね…

全山ソメイヨシノ(サクラ)の山などは、遷移させないように草刈りなどの方法で人為的に管理しているのです。

やっぱりそんな木の名前なんか覚えられないって?

夏緑(かりょく)樹林の「夏」の文字に注目してみましょう。音読み「カ」だけど、訓読みは「ナツ」ですね。

代表的な木は「★ブナ」と「★ミズナラ」… と言えば、誰だって「ナ」繋がりくらいは思いつきます。ミズナラは「ナラの木」の代表だって思っておきましょう。

(正確に言うナラば、★ミズナラとコナラという植物はありますが、「ナラ」という植物は存在しません。★ミズナラは夏緑樹林の陰樹代表… つまり極相種ですが、コナラは極相種ではなく、夏緑樹林や照葉樹林が極相林になる前の「陽樹」の代表として登場してきます。

肝腎の… 夏緑樹林の代表種「★ブナと★ミズナラ」をどうやって覚えるか… その解決策は、1つには「ナ」の文字だけど、それ以上は有料ゾーンで確認してください。

ついでに言うと、上の「夏緑樹林や照葉樹林が極相林になる前の陽樹代表」は以下の4樹種です。

・コナラとクヌギ(落葉広葉樹)、アカマツとクロマツ(常緑針葉樹)

いずれも陽樹で光合成能力が高いため、里山では「柴刈り」をして枝や葉を集め、炊事や風呂などの燃料や生活用品に利用して、いわば人為的に遷移を止めてきたワケです。現代では化石燃料や電気を利用し、プラスチックで生活用品を賄うことが多いので、こうした林は利用されずに荒れ果てて遷移が進んだり、転用されているところが多いようですね。

念のために… ここで言う「柴」は小枝や葉を指す用語です。昔噺のお爺さんが山で刈ったのは「柴」であって「芝」ではありません。まさかそんな昔に「ゴルフ場」でバイトしてるワケがないではない…ですよね。

いや、あったら面白いかも、なんてね…

コナラやクヌギはドングリが採れるし、カブトムシやクワガタを飼うヒトにはお馴染みでしょう。シイタケの栽培にも利用されてまして、菌を植え付けた幹がホームセンターなどで販売されています。

アカマツやクロマツは砂地など栄養が貧弱な土地や風の強いところで、防風林も兼ねて植樹されていることが多いようです。柴などがよく手入れされた日当たりも湿度も良好な場所ではアカマツの根毛にマツタケ菌が寄生することがあり、そうなると春や秋が楽しみなことになる… んでしょうね。

そして… テストのために肝腎なことは…

アカマツやクロマツは「極相林になる前の温帯陽樹の代表」であり、下記の「針葉樹林」を構成する樹種ではない、というです。

③針葉(しんよう)樹林 :亜寒帯に発達する常緑針葉樹の林。

日射があまり期待できない上に、毎冬落葉すると不経済なせいか、雪の

重みに耐えられる針葉を持ちます。

本州亜高山帯 、北海道山地帯、「北海道東北部丘陵帯」まで分布します。

例:★トドマツ、★エゾマツ、モミ、★トウヒ、★オオシラビソ、ツガ

うわ…

照(シ)葉樹林の代表種は「シ」が付く「シイとカシ」

夏(ナ)緑樹林の代表種は「ナ」が付く「ブナとナラ」

だったらなんとか覚えられそうだったのに…

針葉樹林は「マツ」かいな?

いやいやアカマツ、クロマツは温帯の陽樹ですし、どうすりゃ良いのでしょう… トウヒって頭皮みたいだな… 他にモミ、オオシラビソ、ツガとか言われても…

あれ? モミって、クリスマスツリーのアレだろうか? ←(答はYes)

頭皮揉み… おおそんなんシラビソ、ツなガんないよ…

もう、訳(ワケ)ワカメ… 待て待てワカメはそもそも陸上植物じゃない。

肝腎の… 針葉樹林の代表種「トドマツ、エゾマツ、モミ、トウヒ、オオシラビソにツガ」をどうやって覚えましょうか… ちょっと無理?

サティもしばらくそう思ってました。

本当に無理かどうかは有料ゾーンで確認してください。名前を聞いたことがあればなんとかなる程度に手助けはできると思いますので、ぜひお試しください。

さて、日本のバイオームをテーマにしてサティが出題するなら、やはり富士山の植生に眼を付けるでしょう。

【本州中部の富士山(静岡県、山梨県)】

・丘陵帯(富士市)は照葉樹林が多い

・山地帯(青木ヶ原樹海近辺)は夏緑樹林が多い

・亜高山帯(新5合目付近より少し下まで、標高2300mあたり)までは針葉

樹林が多い。新5合目は標高2400mほどで、高木限界より上にあるから見

晴らしがよい。

さらに上の高山帯はほぼ寒帯の気候で「高山草原(お花畑)」があるはずですが、江戸時代宝永年間の噴火で失われてしまったようです。富士山は独立峰で、近所の山から「氷河期の遺物である高山植物」が侵入してくる可能性はありません。だから今その辺りに生えているのはイタドリという多年草です。直径1m程度に育つのに約100年かかるといわれています。

このように同じ緯度でも気候やバイオームが異なるのは…

もちろんアレが違うからです。

その昔、父に質問したことがあります

「山に登るとね、なんで寒くなるの? 太陽に近づいてるのにさぁ」

さあ、皆さんはサティに答えられますか?

結論から言ってしまうと、気圧が下がるからです。

「1000m上昇すると約6℃低下する」と言われています。つまり植物の身になると、「山に登る」ことと「高緯度の寒い場所へ行く」ことは同じ意味を持つことになるワケですね。

太平洋戦争中の零戦パイロットの手記にもこんな趣旨の記述がありました。

「滑走路が30℃でも、上空5,000mでは0℃、10,000mでは-30℃で…」

つまり、局所的な高度の変化は気候とバイオームの変化をもたらします。こうした山登り的なバイオームの変化は「垂直分布」と呼ばれ、平地でのバイオームの変化である「水平分布」と区別されています。

さて、以下が有料ゾーンの覚え方紹介です。

そのコンテンツは

・バイオームのグラフの急所「このポイントを押さえよう」

・語呂合わせ575 バイオーム川柳Ⅰ 日本編

照葉樹林

夏緑樹林

針葉樹林

・語呂合わせ575 バイオーム川柳Ⅱ 世界編

熱帯多雨林

雨緑樹林

硬葉樹林

ステップとサバンナ

ツンドラ

・バイオームの設問1~8(暖かさの指数を含む)

・間違ってるかもしれない解答例

みんなが苦手なこの部分、ちょっとだけ投資して得意分野にしてください。(表示された画面のスクショを撮っておくと良いと思います)

いったん得意な意識を持つとなんとなく楽しくなって、以後の勉強がはかどります!

お読みいただいた皆さんの健闘を祈ります。

Ⅳ、バイオームのグラフの急所「ここを押さえよう」

なんとなくこのグラフを眺めても、解法の糸口は掴めません。そこでサティは特徴のあるPOINTを選ぶことにしました。

選んだのは

年降水量 1500mm(1.5mだから低めの女の子の身長くらい)

年平均気温 15℃ (首都Tokyoの平均気温くらい)

のPOINTです。

サティはこのPOINTを「イチゴPOINT」と名付けました。このPOINTはどの資料でも「照葉樹林」というバイオームを指すのです。ここだけはしっかり覚え込んでしまうべきだと強くお勧めしたいです。

正直14-14、16-16、17-17、18-18、19-19、20-20くらいまでなら成立しますが、やはり15-15がベストです。理由は、

・サティはイチゴが大好き。(見出し左はイチゴパフェ)

・あまりに美味しいので、賞揚(しょうよう)(ほめあげる)したいです。

・イチゴは植物です。(残念ながら樹木ではないですが…)

・静岡市の石垣イチゴは日本平(照葉樹林の山)の裾の久能海岸産。

徳川家康が最初に祀られたのは温暖な久能山東照宮です。

(栃木のイチゴも有名だけど、ちょっと寒いかな?)

・なにより15-15(イチゴ-イチゴ)という一語の語呂が良いのです。

まあそんな理由はどうでも良いですが、効果は絶大です。

このPOINTが決まるだけで、思考の基準が成立して、問題がすらすらと解けるようになりますよ。たとえば、こんなのは…

さっきまでは四苦八苦したかと思いますが、

15-15POINTを知った今なら…

15-15POINTはD、これが照葉樹林、決定!

Dより寒いCは夏緑樹林、もっと寒いBは針葉樹林、決定!

ね、糸口がしっかり決まるだけですごく解きやすくなるはずです。

ところで… そのラインをまたいだら急にバイオームが変わるワケではありません。山に登ったときの植生の変化と同じで、徐々に変わっていくことがちょっと見にはわからないだけなのです。ただ… ふと気付くと驚くほど変わっているものなんですね。

さあ、いよいよ「世界のバイオーム暗記」に挑戦してみてください。

Ⅴ、世界のバイオーム暗記法

【語呂合わせ575 日本のバイオームⅠ】

① 商用と 口から 爺さん たぶらかし(笑:クスッ)

② 夏みどり 冬葉見ずなら AKB(あっかんべー)

③ 鍼(ハリ)待つが 白髪はアカン 頭皮揉(モ)み

【その深~い意味】

① 商用と 口から 爺さん たぶらかし(笑:クスッ)

「商用!」と口から出まかせに、ボケた爺さんをだまくらかすイメージ。

照葉樹の特質はクチクラ層の厚さです。 → 「口から」

ジイサンのジイは★スダジイ(椎の木)を表し、他にタブノキ、★アラカ

シ(樫の木)、クスノキが代表的な極相樹種です。

ちなみに頻出の照葉樹は 「シ」のつく、カ「シ」と「シ」イ の2つ。

字余り(クスッ)は、たぶらかし成功の、会心の笑みとしておきましょ

う。

★スダジイは葉の裏は金色に輝くので一度覚えればわかりやすいです。

カシの棒はとにかく堅くて強い特徴があります。

クスノキ(楠)はしばしば神社の御神木になっています。独特の香りのあ

る葉を持ち、その葉を蒸留すると虫除け効果のある「樟脳(しょうの

う)」を採取することができます。

② 夏みどり 冬葉見ずなら AKB(あっかんべー)

夏緑樹林は、冬に落葉して葉は見えなません。見えてなければ「あっかん

べー」しようという、前向きな名(迷)句です。

極相樹種は★ミズナラや A(エノキ)K(ケヤキ)B(★ブナ)。

…って結局「エーケービー」じゃんか! 48種類もなくて本当に良かった

です…

ちなみに頻出の夏緑(カリョクをわざと「ナ」ツミドリと読む)樹は、

「ナ」のつく、★ブ「ナ」と★「ナ」ラ の2つ。

ケヤキはお盆の素材や建材にもなるめすし、しばしば学校のシンボルツリ

ーになっていたりもします。エノキは苗字にも多いし、タマムシや国蝶オ

オムラサキの食草でもありますが出題例はほとんどありません。

じゃなぜここに入れたか… というと、やはりAKB…かな?(苦笑)

夏みどり 水並ぶなり 冬落ち葉

(★ミズナラ ★ブナ 冬は落葉する)

…という「美しい句」と比較して、最後まで迷いましたが、結局AKB

の 「色気!」に負けた… orz まあ、お好みでどうぞ !

③ 鍼(ハリ)待つが 白髪はアカン 頭皮揉み

針葉樹には「●●マツ」が多いですね。←アカマツ、クロマツ等は別。

具体的には★トドマツ、★エゾマツなどです。←ハイマツは別。

この句は鍼(ハリ)治療をイメージしてください。

鍼治療を待っている間に鏡などを見ながら、白髪(シラガ)はあかん…

と頭皮を揉む中年オッサンの悲哀が感じられる句です。

亜寒帯(アカン)の極相樹種はシラビソ(★オオシラビソ)、★トウヒ、

★モミ。ついでに★ツガという木も無理矢理織り込んでおきました。

【語呂合わせ575 世界のバイオームⅡ】

④ 熱いアゴ カジッテ見(ビ)ろよ スタバへGO!

⑤ 通り雨 コクった話 ロマンティーック

⑥ 硬い地中 ゆっくり凍り 冬の雨

【その深~い意味】

④ 熱いアゴ カジッテ見(ビ)ろよ スタバへGO!

「熱い」は熱帯、熱帯多雨林を指します。記述式では「多」を書き忘れ

るけど、共通テストは番号式なので無問題。

代表的な樹種はアコウ、★ガジュマル、ビロウ、★フタバガキ、ヘゴ。

しかし「ヘゴ」は樹木とはいえない存在(木性シダ)なんですがねぇ。

アゴはアコウ、カジッテはガジュマル、見ろはビロウ、スタバはフタバガ

キ、へGOはヘゴを指すつもりですが、ちょっと力技でしたか?

無念なのはマングローブ林の★ヒルギ(オヒルギ、メヒルギ)が句の中

に入らなかったことです。

★ヒルギはマングローブ(熱~亜熱帯の汽水域の低木林)の主な樹種で、

インゲンマメのサヤのような種子(胎生種子)は、落下したときが干潮な

らば下の泥に刺さり、満潮ならば汐の流れによって親木から離れて分布を

広げるという逞しい戦略を持っています。

想像力でアゴ、カジッテ、スタバなどというワードから「昼に」行くの

かな、なんて連想していただければ幸いです。 (↑ ヒルギ)

さて… ★ガジュマルの別名は「シメ殺しの木」。ガジュマルの実を食べ

たトリちゃんやコウモリくんは種子入りのナニをいたしますよね。その種

子が、うまいこと大木の枝で発芽すると、一部の根は大木の枝の表面を貫

きその栄養を奪いつつ、別の何本かの根は地面方向に降下していきます。

元の大木が衰弱して枯れる頃には、ガジュマルが大木に置き換わっている

のだとか。

なんとオソロシイ…

なんとズウズウシイ…

その特異な姿から、オーストラリアでは「カーテンツリー」と紹介されて

います。沖縄諸島では、妖怪または精霊「キジムナー(キジムン)」が宿

る木だと語り継がれてきました。

⑤ 通り雨 コクった話し ロマンティーック

「通り雨」の前に「み」を入れて、「みどり」。 ← むりやりすぎ…

つまり雨緑樹林のこと。雨季は緑の葉… ということは、乾季はボウズ。

コク(コクタンと酷)な乾季は話(葉無し)ということで… いかがでし

ょうか?

代表的な樹木はコクタンとチーク(ティーックと表記した)。

…と言われても… そんなん知らん!

コクタンはタンスなどの家具や仏壇、楽器、工芸品の素材として重宝され

てきました。

チークは別名「鉄の木」で、その赤っぽい芯材はいったん乾燥すると腐ら

ず曲がらず…という特徴を持ちますので、フネの甲板に張る木材として重

用されてきました。

ちなみに呉の海軍工廠で建造された戦艦「長門」の甲板材は台湾阿里山

のヒノキだったので、長崎の三菱で建造された同型艦の「陸奥」のチーク

に比べて後年痛みが目立ったと言われています。もっとも陸奥は大戦中

(1943年)に瀬戸内海呉近くの柱島泊地で謎の爆沈を遂げている(窃盗癖

があった水兵が追及を恐れ、弾火薬庫に放火しての自殺的自爆によるとも

言われている。戦後引き上げられた第3砲塔からはその水兵の姓が刻まれ

た印鑑が回収されたという)ので正確な比較は期し難いですが…。

あら、ロマンはどうしましょう??

個人的には「バオバブの木」も入れたいところですが、テキストにも図説

にも、残念ながらその名は見つかりません。

おい、名作童話「星の王子さま」に出てくる木だぞ…

と言ったらちょっとロマンを感じられるかも… でしょ?

ちなみに… バオバブの木は乾季に葉を落としても、なんと光合成がで

きるのだそうです。

どこで? そう、幹で! う~ん、ロマンだ…

幹を削って緑の層が出てきた写真をサティは見たけど、実際にやったこ

とはありません。

皆さんも旅行先とかでは決してやらないでくださいね。見たかったら写真

でガマンしましょう。

なお実物はマダガスカルや南アフリカ、オーストラリアに生えています。

これまた余談ですが、バオバブの木の「大陸を隔てた分布」は、バオバブ

が植物であり、かつ種子がそこまで遠くまで飛散できないことから考える

と ちょっと奇異な感じがしませんか?

同様なことが「飛べない鳥」である走鳥類の分布にも言えます。アフリカ

のダチョウ、オーストラリアのエミュー、ニュージーランドのキウイ、ニ

ューギニアのヒクイドリ、南アメリカのレア…

そうなんです、これらの場所はいまでこそ遠く海洋に隔てられています

が、その昔は同じ「超大陸」内の御近所同士だったのです。地図のアフリ

カ西側と南アメリカ東側の海岸線の形が相似していることに気付いたウェ

ゲナー氏は、こういった根拠をもとにして「大陸移動説」を唱えたのは有

名な話ですよね。

⑥ 硬い地中 ゆっくり凍り 冬の雨

硬葉樹林は地中海沿岸やオーストラリア東海岸など、冬に雨が多い温帯に

発達する、といいます。「硬い地中」で硬葉と地中海は連想できるでしょ

うし、「冬に雨が多い」特徴も織り込み済みです。

「ゆっくり凍り」には、ユーカリ、コーオルクガシ(正しくはコルクガ

シ)、オリーブの3樹種を無理矢理ネジ込みましたが、はたして解読でき

るでしょうか…

そこが問題ですが、句としては矛盾もなく、雰囲気も想像しやすいこと

でしょう。コアラが食ってるユーカリがあることで、オーストラリアもな

んとか連想できるのかと思います。温帯だけど日本にはない気候だから…

瀬戸内がまあまあ近いかも。

さあ、今度は草原と荒原です。でも砂漠なんかはたまにイネ科の草とかサボテンのような多肉植物とかが点在するに過ぎないので、軽くパスしておきます。まさかの「ウェルウィッチア(和名サバクオモトまたは奇想天外)」なんていう植物は出てこないでしょう…ね。さすがにマニア向け過ぎる奇想天外な問題ですよね、うん。

いざ…

⑦ ON STAGE 熱気の証(あかし) 触んなよ

⑧ ツンデレの トナカイとうとう ちぃとコケ

【その深~い意味】

⑦ ON STAGE(オン ステージ) 熱気のあかし 触んなよ

どなたかのコンサートをイメージして創ってみました。

ONは温帯を示し、ステージのステは「ステップ」を指します。

どうせイネ科主流の草ばかりで植物の名前なんか出題されっこないので、

ここで一区切り。

熱は熱帯で、気は「木」、つまり木が点在する意味です。ステップは見

渡す限りの平原で木は無いけど、熱帯草原(サバンナ)には木が点在する

のが特徴なのです。

ほら… 昼のライオンは木の陰で寝転んでるでしょ?

ヒョウは木の上で待ち伏せしてるでしょ?

その木の一種である「アカシア(出題例あり)」にはトゲがあるけど、キ

リンは紫色のものすごい舌ベロを伸ばして平気で食べてしまうでしょ?

「触(さわ)んなよ」は、もちろん「サバンナ」のモジりですが、トゲと

関連付けると覚えやすいでしょう。

⑧ ツンデレの トナカイとうとう ちぃとコケ

こちらは気取ったトナカイのイメージで、その映像を想像してください。

いつもツンなのに、肝腎なところでちょっとコケてしまって恰好悪りぃ…

ツンデレは「ツンドラ」、ごく平凡なモジりでした。

トナカイは動物だけど、サンタさんの例もあり、感性として最も納得でき

る光景ではないかと思います。

「とうとう」は「永久凍土」から連想した言葉です。夏に表面の氷雪が融

けても地下は凍ったまま、水が浸透できずに多くの池ができるのだとい

う。これらの池で発生する昆虫等で水鳥等が子育てをするとか… それで

春に なると日本からシベリアまでわざわざ移動するのか…

「ちぃとコケ」は「地衣とコケ」という先駆植物で過酷な環境を表してみ

たけど… 通じるかなぁ

今までの作品のうち、⑦が最も難産だったかもしれません。2句に分けるには材料がない。1句でまとめるには、内容が多すぎる… 始末に困ってしまうバイオームだったなぁ、なんてね… 一仕事終えての述懐です。

さて、出来栄えはいかがでしょうか?

皆様の丸暗記のお手伝いができれば幸いです。

サティが真実ダジャレの天才であると、ココロの底から思う方は遠慮なく褒めて煽(おだ)ててください。

きっと良い気になって、またいろいろ考えて工夫することでしょう。

ではみなさまの幸運と高得点を祈ります。

さあ、あとは実戦問題を添えておくので、ある程度マスターできたと思ったら是非挑戦してください。

Ⅵ、設問1~8(暖かさの指数を含む)

設問1

次の文の( )に当てはまる語を答えよ。

日本の植物分布は緯度や高度の違いによっても異なる。緯度の違いによる分布を( ① )分布,高度の違いによる分布を( ② )分布という。( ② )分布では,高度約500mまでを丘陵帯といい,本州中部では( ③ )樹林が主になっている。高度約1500mまでが( ④ )帯で夏緑樹林,約2500mまでが亜高山帯で( ⑤ )樹林,それ以上は森林が形成されにくい( ⑥ )帯で,かろうじて低木や草本が生育する。

① ② ③ ④ ⑤

設問2

次の①~⑧の植物によって特徴づけられるバイオームを(a)~(i)から選べ。①チークやコクタン ②サボテン類やイネ科植物

③フタバガキやガジュマル ④地衣類・コケ植物

⑤オリーブやコルクガシ ⑥スダジイやアラカシ

⑦ミズナラやブナ ⑧エゾマツやトウヒ

(a)ツンドラ (b)硬葉樹林 (c)雨緑樹林 (d)砂漠 (e)熱帯多雨林

(f)ステップ (g)照葉樹林 (h)夏緑樹林 (i)針葉樹林

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

設問3

右の図は,陸上の各バイオームと,それらが分布する地域の年降水量,及び年平均気温の関係を表したものである。次の問いに答えよ。

(1) 次の(A)~(E)の各バイオームは,図のア~コのどこに当てはまるか。

(A) ステップ (B) 雨緑樹林

(C) 照葉樹林 (D) 針葉樹林 (E) 硬葉樹林

答 A B C D E

(2) 次の(F)~(J)の特徴は,図のア~コのどれに当てはまるか。

(F) 常緑樹が優占し、葉のクチクラが厚いのが特徴である。

(G) 常緑樹が優占し,降水量が夏季に少なく冬季に多い地域に分布する。

(H) 落葉樹が優占し,雨季と乾季が交代する地域に分布する。

(I) 落葉樹が優占し,夏季と冬季が交代する地域に分布する。

(J) 常緑樹が優占し,植物の種類数が最多である。

答 F G H I J

設問4

次の文の空欄に当てはまる適切な語を下から記号で選べ。ただし( 1 )だけは適切な用語を入れること。

日本は降水量に比較的恵まれているので,生育する植物の分布は主に( 1 )によって決まる。南西諸島や九州南端には( 2 )がみられ,( 3 )などが生育している。九州から関東・北陸にかけての低地には( 4 )が分布し,かつては( 5 )などの樹木が生育していた。

東北地方と北海道南部には( 6 )がみられ,( 7 )などの樹木が生育している。さらに,寒冷な北海道東部には( 8 )が分布し,( 9 )などの樹木が生育している。

(a) 針葉樹林 (b)照葉樹林 (c)夏緑樹林 (d) 雨緑樹林

(e)熱帯多雨林 (f)亜熱帯多雨林

(g) ケヤキ・アダン (h)へゴ・アコウ (i)クスノキ・ブナ

(j)シラビソ・メヒルギ (k)ミズナラ・ブナ (l)コメツガ・シラカンバ

(m)エゾマツ・トドマツ (n)ビロウ・カエデ (o)タブノキ・スダジイ

答 (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

設問5

気候とバイオームに関する下の各問いに答えよ。

問1.次の①~⑦は,それぞれどのバイオームについて述べたものか。下のバイオーム名(a~k)と名称を答え、図の分布域(A~K)からそれぞれ選べ。

(名称は本来は不必要だが、覚えるために書いてみましょう)

①低温の高緯度地方にみられる荒原で,目立たない植物がわずかに生育する。代表的なものは,シベリアとアラスカにみられる。

記号 名称 分布

②温度も高く,降水量も多い。東南アジアの一部(わが国では沖縄)にみられ,高木の種類が少なく,植生が単純である。

記号 名称 分布

③熱帯から亜熱帯にかけての地域でみられ,雨季に葉をつけ,乾季に落葉する植物が生育する。

記号 名称 分布

④地中海沿岸地方などの,降水量が夏は少なく,冬は比較的多い地域でみられる。葉が小さく,乾燥に強い植物が生育する。

記号 名称 分布

⑤降水量のかなり多い暖温帯でみられる。クチクラが発達し,厚くて光沢がある常緑性の葉をもつ植物が生育する。

記号 名称 分布

⑥北半球の気候の穏やかな地域でみられ,広い範囲を占める。落葉性の広葉をもつ森林が発達している。

記号 名称 分布

⑦長い乾季の続く熱帯地域に発達した草原で,高木や低木がまばらに分布する。代表的な例がアフリカにみられる。

記号 名称 分布

a.熱帯多雨林 b.夏緑樹林 c.亜熱帯多雨林 d.針葉樹林

e.硬葉樹林 f.雨緑樹林 g.照葉樹林 h.砂漠

i.ステップ j.ツンドラ k.サバンナ

問2.A,D,E,G,H,I,J,Kのバイオームを代表する植物を次のア~クから選べ。

ア.トドマツ・エゾマツ イ.つる植物・ヤシ・フタバガキ

ウ.オリーブ・コルクガシ エ.イネ科植物・低木

オ.クヌギ・クリ・ブナ カ.イネ科植物

キ.チーク ク.多肉植物

答 A D E G

H I J K

設問6

次の文の( a )~( s )に適切な語および数字を,下の語群(1)~(24)から選び,番号で答えよ。

本州中部山岳地帯には,標高3000m級の山々が連なる。これらの山を登るにつれて気温が下がり,植生も変化していく。これを植生の( a )と呼ぶ。標高0mから約500mまでを( b )といい,( c , d , e )などの( f )が多く分布する。標高約1500mまでを( g )といい,( h , i )などの( j )が分布している。標高2500mまでの( k )には,( l ,m )などの( n )が分布する。約2500m以上の( o )には( p 、 q )などの低木がみられ,森林は発達しない。このように,森林が形成されなくなる境界を( r )という。この地帯より上ではでは,「お花畑」と呼ばれる( s )の草原が発達している。

〔語群〕

(1) 水平分布 (2) 垂直分布 (3) 丘陵帯 (4) 高山帯

(5) 亜高山帯 (6) 山地帯 (7) 森林限界 (8) 照葉樹林

(9) 夏緑樹林 (10) 雨緑樹林 (11) 硬葉樹林 (12) 高山植物

(13)針葉樹林 (14)スダジイ (15)ブナ (16)キバナシャクナゲ

(17)タブノキ (18)ミズナラ (19)アラカシ (20)ハイマツ (21)シラビソ

(22)コメツガ (23)チーク (24)ガジュマル

答

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

(p) (q) (r) (s)

設問7

次の図は横軸に緯度をとり,縦軸に標高をとって日本列島の植生の垂直分布を模式的に表したものである。下の各問いに答えよ。

問1.自然植生の場合,B~Eにはそれぞれ次のどの森林が広く分布するか。

(ア) 常緑広葉樹林 (イ) 落葉広葉樹林 (ウ) 常緑針葉樹林

答 B C D E

問2.図のア~エのうち,森林限界を示す線を記号で答えよ。

問3.B~Dの極相段階の森林で,優占する樹木の例として適当なものは

どれか。(ア)~(シ)から1つずつ選び,それぞれ記号で答えよ。

(ア) エノコログサ (イ) キバナシャクナゲ (ウ) メヒルギ

(エ) コケモモ (オ) オオシラビソ (カ) ススキ(キ) スダジイ (ク) ソテツ (ケ) ハイマツ (コ) ブナ (サ) ヘゴ

答 B C D

設問8

次の文章を読み,下の各問いに答えよ。

日本のほぼ全域は降水量が豊かで,基本的に森林が成立するため,バイオームの違いは主に( ア )の違いを反映する。従って緯度に沿って水平方向の気温の変化だけでなく,(イ)標高の違いによる垂直方向の気温の変化に対してもバイオームが変化する。

気温によるバイオームの違いは,植物の生育に有効な( ア )を用いると,より明確になる。一般に植物の生育には月平均気温で5℃以上が必要であるため、月平均気温が5℃以上の各月について,月平均気温から5℃を引いた値の1年間の合計値を (ウ)暖かさの指数(WI:Warmth Index)と呼び,一定のWIの範囲内では特定のバイオームが成立するという。

降水量が多い我が国において,WIが15<WI≦45の場合は (エ)針葉樹林,45<WI≦85の場合は( オ ),85<WI≦180の場合は( カ ),180<WI≦240の場合は (キ)亜熱帯多雨林となる。

(ク)気温と降水量から判断すると,我が国のほとんどの地域では極相として森林が発達するはずである。しかし,山地にはしばしばススキやシバなどの草原がみられる。これらの草原の多くは,人の手が加わることにより森林への遷移が阻害され,草原に保たれている。

(1) 文章中の ( オ ) に適切な語を入れよ。( )

(2) 下線部イについて,標高20mの場所の気温が20℃であるとき、標高2000m

の気温に近い値を,次の①~⑤のうちから1つ選べ。

① 0℃ ② 7℃ ③ 14℃ ④ 28℃ ⑤ 35℃ ( )

表1は盛岡市の月平均気温(℃)を示す。表1を用いて下線部イに示したWIに関する問いに答えよ。

表1

1月 2月 3月 4月 5月 6月

ー1.9 -1.2 2.2 8.6 15.0 18.3

7月 8月 9月 10月 11月 12月

21.8 23.4 18.7 13.1 5.9 1.0

(3) 表1から盛岡市の暖かさの指数を計算し,最も適切な値を下の選択肢から

番号で1つ選べ。

① 85 ② 95 ③ 105 ④ 115 ⑤ 125 ⑥ 135

( )

(4) 盛岡市の実際のバイオームはどのようになると考えられるか。下の選択

肢から番号で1つ選べ。

① 照葉樹林が優占する

② 雨緑樹林が優占する

③ 針葉雨林が優占する

④大部分が照葉樹林と夏緑樹林である。

⑤大部分が針葉樹林と夏緑樹林である。 ( )

(5) 下線部エ~カのバイオームに特徴的にみられる種として最も適当なもの

を,次の選択肢からそれぞれ2つずつ選び,記号で答えよ。ただし,同じ

種を2回以上選んではならない。

① ブナ ② ビロウ ③ ミズナラ ④ アコウ ⑤ モミ

⑥ コクタン ⑦ トウヒ ⑧ アラカシ ⑨ チーク ⑩ スダジイ

答 エ オ カ

(6) 温帯でもあっても,コルクガシやユーカリが極相林になるような地域の

気候の特徴を簡潔に述べよ

(7) 下線部クのように,人為的に草原として保たれる草原管理の方法を簡潔

に1つあげよ。

Ⅶ、間違ってるかもしれない解答解説

もちろん正しいつもりですが、「アラ捜しをするつもりで」

しっかり考えながら御覧になってくださいませ…

設問1

①水平 ②垂直 ③照葉 ④山地 ⑤針葉 ⑥高山

設問2

① c ② d ③ e ④ a ⑤ b ⑥ g ⑦ h ⑧ i

設問3

★上の図に15-15POINTを書き入れてみよう。照葉樹林はエである。

この方法が有効な理由は実は2つある。1つは「考えの起点が決まる」

こと、そしてもう一つが熱帯雨林と亜熱帯多雨林が分けてあっても1つに

なっていても起点がブレないことなのだ。この問題では「オ」の中に2つ

のバイオームが入っているが、「オ」の領域を縦に2分割してある図も時

に見掛ける(例:設問5参照)。あやふやなままだと、ここで必ず思考の

迷宮(ラビリンス)にダイブすることになる… だろう。

いや、あなたにはもう、その心配はないが…

(1) 次の(A)~(E)の各バイオームは,図のア~コのどれに当てはまるか。

(A)ステップ (B)雨緑樹林 (C)照葉樹林 (D)針葉樹林 (E)硬葉樹林

答 A ク B キ C エ D イ E カ

(2) 次の(F)~(J)の特徴は,図のア~コのどれに当てはまるか。

(F) 常緑樹、「葉のクチクラが厚い」 →照葉

(G) 常緑樹、「降水量が冬季に多い」 →硬葉

(H) 落葉樹、「雨季と乾季」 →雨緑

(I) 落葉樹、「夏季と冬季」 →四季がある→夏緑

(J) 常緑樹、「種類数が最多」 →熱帯多雨

もしも常緑樹、「種類数が少ない」なら →亜熱帯多雨林

ただしこのグラフでは熱帯多雨林と亜熱帯多雨林を1つに表記。

常緑樹はオエイカ、落葉樹は「夏緑、雨緑」の「緑」の文字が入るウキ

なので、あとは特徴を併せて考える。

答 F エ G カ H キ I ウ J オ

設問4

「九州から関東・北陸にかけての低地には( 4 )が分布」から、4が照葉樹林であることを見抜こう。あとは順番に。

選択肢のうち、g、i、j、lはペアになっている樹種のバイオームが異なるため答として不適。

(g) ケヤキ夏・アダン熱、亜 (h)へゴ熱・アコウ熱

(i)クスノキ照・ブナ夏 (j)シラビソ針・メヒルギ熱 亜

(k)ミズナラ夏・ブナ夏 (l)コメツガ針・シラカンバ夏

(m)エゾマツ針・トドマツ針 (n)ビロウ熱・カエデ夏

(o)タブノキ照・スダジイ照

答 (1) 年平均気温 (2) f (3) h (4) b

(5) o (6) c (7) k (8) a (9) m

設問5

★15-15ポイントはCにある → Cが照葉樹林

問1

①低温の高緯度地方にみられる荒原

記号 j 名称 ツンドラ 分布 F

②東南アジアの一部(沖縄)、 植生が単純

記号 c 名称 亜熱帯多雨林 分布 B

③乾季に落葉する

記号 f 名称 雨緑樹林 分布 H

④地中海沿岸、降水量が…冬は比較的多い

記号 e 名称 硬葉樹林 分布 G

⑤暖温帯、クチクラが発達

記号 g 名称 照葉樹林 分布 C

⑥北半球、落葉性の広葉

記号 b 名称 夏緑樹林 分布 D

⑦熱帯、草原、木がまばら

記号 k 名称 サバンナ 分布 I

問2 A イ D オ E ア G ウ H キ I エ J カ K ク

設問6

本州中部 標高0mから約500mまで ( b )

★富士山を想定して、( b )が照葉樹林であることを見抜くこと

★16を知らなくても消去法で選べる。23,24は亜熱帯以上の気温で生育

し、日本中部では生育できないからだ。

★ハイマツ(這いマツ)を漢字で書くと、高木ではないことがわかる

(14)スダジイ照 (15)ブナ夏 (16)キバナシャクナゲ?

(17)タブノキ照 (18)ミズナラ夏 (19)アラカシ照

(20)ハイマツ高木限界以上の高度 (21)シラビソ針

(22)コメツガ針 (23)チーク雨 (24)ガジュマル熱、亜

答 (a) 2 (b) 3 (c)(d)(e) 14,17,19 (f) 8 (g) 6

(h)(i) 15,18 (j) 9 (k) 5 (l)(m) 21,22

(n) 13 (o) 4 (p)(q) 16,20 (r) 7 (s) 12

設問7

★富士山を見て「Dが照葉樹林」であることを見抜こう。

問1 B ウ C イ D ア(照葉) E ア(亜熱帯多雨)

問2 ア

問3 答 B オ C コ D キ

(ア) エノコログサ草 (イ) キバナシャクナゲ:高山帯の低木

(ウ) メヒルギ:マングローブの低木 (エ) コケモモ:高山帯の低木

(オ) オオシラビソ針 (カ) ススキ草 (キ) スダジイ照

(ク) ソテツ亜(裸子植物) (ケ) ハイマツ:高山帯の低木

(コ) ブナ夏 (サ) ヘゴ亜

設問8 答

(1) オ 夏緑樹林 ちなみにアは 年平均気温

(2) ②

20mは約0m。1000mで-6℃だから、20℃-6×2000/1000 = 8℃

(3) 表1から盛岡市の暖かさの指数を計算

まず問題をよく読もう。

「月平均気温が5℃以上の各月について,月平均気温から5℃を引いた値の

1年間の合計値」だから、5℃以下の1,2,3,12月は切り捨ててゼロ。

その他の月の「温度―5℃」を加算して計算する(下記)。

表1

1月 2月 3月 4月 5月 6月

ー1.9 -1.2 2.2 8.6 15.0 18.3

WIの計算 0 + 0 + 0 + 3.6 + 10 + 13.3 +

7月 8月 9月 10月 11月 12月

21.8 23.4 18.7 13.1 5.9 1.0

WIの計算 16.8 + 18.4 + 13.7 + 8.1 + 0.9 + 0

= 84.8

1月から順に

0+0+0+3.6+10+13.3+16.8+18.4+13.7+8.1+0.9=84.8 答 ①

(4) 数字は目安だ。急に変わるのではなく徐々に変わってゆく。

⑤大部分が針葉樹林と夏緑樹林である。

(5) エ ⑤⑦ オ ①③ カ ⑧⑩ :日本本土では②④⑥⑨は見られない

① ブナ夏 ② ビロウ熱 ③ ミズナラ夏 ④ アコウ夏

⑤ モミ針 ⑥ コクタン雨 ⑦ トウヒ針 ⑧ アラカシ照

⑨ チーク雨 ⑩ スダジイ照

ちなみにビロウはヤシの仲間で沖縄でも自生しており、手の指のように広がった葉が包装やカゴ、ウチワなどに利用される。

以下( )内は完全なる余談です。

(一方よく似た名前のビンロウはベテルナッツとも呼ばれ、現地の方はその実を石灰とともにキンマという植物の葉にくるんで噛みタバコのように愉しむのだそうで… 酔っぱらったような感覚になるらしいですが、とにかくそのときに吐き出す唾液が真っ赤になるそうです。失礼、高校生には早かったかな…)

(6) コルクガシやユーカリ:地中海性気候

「夏の雨量が比較的少なく、冬季に雨が多い 」

(7) 人為的に草原を保つ方法

「定期的に草刈りをする」、「(春に)野焼きをする」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?