オープンな街アムステルダムのオランダ植民地主義に対する態度|都市を学ぶ②

アムステルダム大学でインドネシアでの植民地主義を学んだ際の所感、美術館での関連展示、そして私が感じた疑問を残しておきます。

オープンマインドな街と人々

街中を歩いていると、日本では見慣れないある光景をあちこちで目にすることができます。

それは…

レインボーフラッグ!!!🏳️🌈

この写真は行政機関が集まっているエリアにある集合住宅で撮りましたが、ビジネス街・センター街関係なく、人通りの多い場所を歩いていると200mごとに1枚は必ず見かける印象です。さすが約20年前(!)に世界で初めて同性婚を合法化した首都としても知られる街なだけありますね。

LGBTQ+当事者が旗の持ち主なことが多いかと思いますが、アライとして掲げている方も少なからずいるはずなのでは?と予想しています。

これはアムステルダムのリベラルな性格を象徴する側面の一つに過ぎませんが、今回はそんなオープンマインドな街ならでは(?)のトピックについて記録していきたいと思います。

オランダの首都で受けたオランダ植民の講義

前回の記事(社会を学ぶ①|アムステルダム大学の雰囲気と「都市と人」)で紹介した2つの授業のうち、都市について学ぶ100人越えの講義のゲスト講演回で、オランダの植民地となっていたインドネシアのバタヴィア(現在のジャカルタ)について色々と知ることができました。

オランダ植民時代のバタヴィアについてざっと説明すると…

17世紀にオランダ東インド会社(VOC)が植民地化後、現地の文化・建物を破壊し、オランダ(ヨーロッパ)人が過ごしやすいように欧風の四角い街並みや教会を建造。20世紀に入ってからは現地人の労働力を確保するために彼らの教育や健康の改善にも気を遣うようになったものの、依然として現地人はオランダ人の陣取る都市化された中心部からは外れたエリアに追いやられていました。その後WWII時に日本による統治(植民?)時代を経て、スカルノ政権の元1949年に独立。

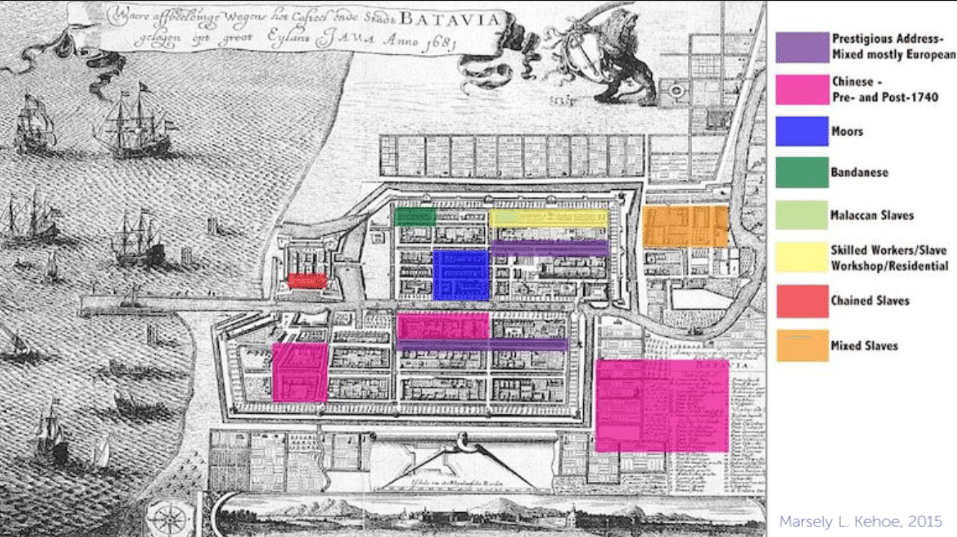

VOCがヨーロッパの都市計画を輸入して街を建てたために、白人至上主義的な考えが広まってしまったり、区域ごとに民族・所属のグループ(ヨーロッパ人、中国人、現地やマラッカからきた奴隷 etc.)によって生活範囲と生活の質に隔たりができたりと、現在の地球に未だ存在する複数の問題を植民時代の負の遺産として見て取ることができます。

ポストコロニアルでは、

・日本が統治している間にオランダが名付けたバタヴィアをジャカルタに改名し、オランダ植民の記念像を撤去した話

・スカルノが植民時代にヨーロッパ人による建造物をあえてほとんど残したままにした話

現代インドネシアがどのように彼らの歴史に対応しているかについては、

・若者が植民時代の歴史が残る文化施設や広場で普段の生活を楽しむ様子

・モスクと教会が隣接している話(下の画像参照)

などが紹介され、オランダ(ヨーロッパ)が落とした暗い影を、現地人が彼らのアイデンティティとして受け入れていることがわかりました。

自国が過去に犯した過ちにフェアに向き合う態度

植民地について言うまでもなくセンシティブな話題ですが、講義自体は驚くほど活気にあふれた楽しい回でした。

前回の記事で紹介したmentiを使ったインタラクションで学生たちの感想がリアルタイムで全体公開され、「オランダ人はsus(suspicious=不審だ)」と言うカジュアルなものから、「植民時代の建造物を残したまま本当にDecolonial(=脱植民地化)ができるのか?」という鋭い投げかけまで、現地学生と留学生と教師が共にオランダの植民地主義を考察した時間はなかなかに印象深かったです。

アムステルダムミュージアムが展示する歴史もフェア

ここ2ヶ月ほど限定で、アムステルダムミュージアムが学生無料になっていたので、10月の頭ごろに行ってきました。

最初は美術館だと思っていたのですが、行ってみたらアムステルダムの歴史を展示する博物館でした。(おい)

感想から言うと、行ってみてとてもよかったです!!

この街がどのように計画されて造られたか、今も残る建築物は何に使われているのか、中世の貴族たちや周りの国とのあれこれ、ホロコーストとアンネの日記、オノ・ヨーコとジョン・レノンのBed In (or Bed Peace)、社会運動、そしてその中にもちろん植民地主義のこともたくさん紹介されていました。

私が特に驚いたのが、期間限定の展示として、今も王族に伝わる黄金の馬車(=Golden Coach)に1時間以上はかかるほどの情報が詰め込まれていたことです。この馬車には複雑な歴史があるのですが、大まかには以下の通り。

1898年、オラン史上初の女王、ウィルヘルミナ(当時18歳)の即位に際し、国民からのギフトとして贈られた。車体の側面にはオランダ植民地主義の"栄光"を讃える内容の絵が描かれており、女王は即位後に受け取る=即位式では使用しないことを条件にこの馬車を受け入れた。現在でもオランダ王族のお祝い事などで使用されることがあるため、世間からは批判と疑問の声が上がっている。

非ヨーロッパ人の子孫や学者たちの意見、現代アーティストによるこれをテーマにした作品、そして鑑賞者が自分の好きなように車体をデザインできるツールを組み合わせ、さまざまな角度からこの馬車について考えられるようなキュレーションの工夫が盛りだくさんでした。

もちろんこの黄金の馬車以外にも植民地主義時代を語るものは多く展示されており、それぞれについて多国籍・多分野にわたる学者たちによる紹介を無料の音声ガイドで聞くことができました。常に鑑賞者に「あなたはどう思うか?」を問いかける展示の仕方も好感が持てます。

リスペクトと疑問

このように、植民地主義のパイオニアとして一世を風靡したオランダの首都として、かつての"栄光"が残した陰にフェアに向き合うアムステルダムの態度には、個人的にとてもリスペクトを感じました。

街中で過ごしたり現地の人々と関わっていると、確かにとてもオープンマインドだなと感じる一方、実はsegregation(=分離・隔離・格差)の問題が根深いこともわかってきました。こちらについてはつい先日期末課題として人生最長のレポート(人生最長が英語。死んでました。)を書いたばかりなので後々改めて記事にまとめます。

前回「月2本書きます!」と宣言しておきながら1ヶ月以上も空いてしまったのは期末のせいです。言い訳させてください。こちらでは2ヶ月ごとに期末がくるシステムで、文字通り"work hard, play hard"に過ごしております。ダッチデザインウィーク、授業で学んだあれこれ、街中の様子などお伝えしたいことがたくさんあるのに間に合っていないのが情けないですが、優しく見守っていただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?