私とあなたの頭の中は違うという前提で聞く

こんにちは、"_dawn_"です。

私の投稿に興味を持って頂きありがとうございます。内向的な人が、人との関わりをより良くするための対話について、今回は「私とあなたの頭の中は違うという前提で聞く」というテーマで書きます。

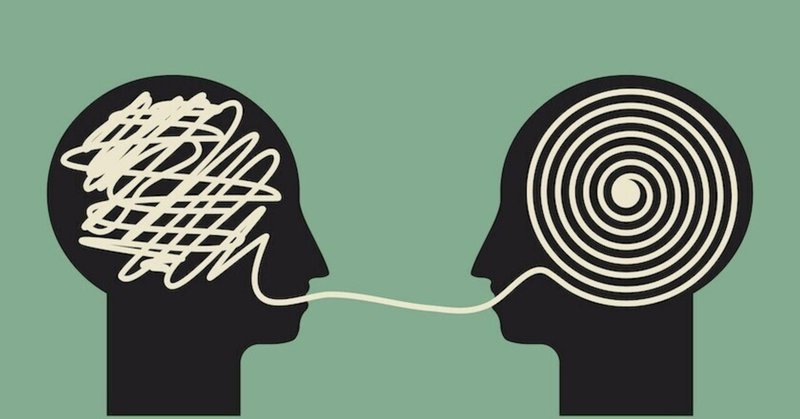

皆さんは誰かと話していて「自分が伝えたいことが、なんとなく伝わっていないんだよな~」と感じたことはないでしょうか?どれほど端的で分かりやすく伝えたとしても、その内容を100%理解してもらうということは難しいですよね。逆に言うと、私たちが人の話を聞いて「わかった」気になったときにも、実は相手から「なんか伝わっていないな~」と思われているかもしれません。

今回は、そのようなズレが起きる要因と、それを少しでも避けるアクションプランに触れていきます。私もこの記事を通して、相手の話を十分に聞けているか自分自身で内省したいと思います。それでは、早速いってみましょう!

なぜ話し手と聞き手とで理解がズレるのか?

人にはそれぞれの「準拠枠」がある

いきなりですが、皆さんは「準拠枠」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?「準拠枠」とは心理学用語で、ある事柄に対する個々人の解釈の枠組みを指します。

社会学,心理学用語。関係系,照準枠ともいう。認識,判断などの心理現象の研究においてつくられた概念で,対象を認識し,それを解釈し規定する際,基準として働く内的システム,つまり判断の枠組みをいう。

~中略~

それは過去の経験や対象のおかれ方によって形成される。事物・事象の知覚から推理などの思考過程をはじめ,一般に行為,態度の是非,善悪に関する判断においては,判断者の属する社会や集団の規範あるいは役割体系が準拠枠になることが多い。

例えば、友人が「最近、毎日深夜まで仕事しているんだよね。」といったとします。この言葉からあなたは何を想像しますか?多くの人は過酷なブラック企業を想像するでしょう。思わず「うわー最悪だね!」と言ってしまうかもしれません。でも、もしかしたら本人にとっては、のめりこめる仕事に全力投球していて「楽しい」と感じているかもしれません。

私の「わかった」は「想像できた」でしかない

この例だけだと単純化しているので、「いやいや、そんなの文脈からわかるでしょ」と思われるかもしれません。ところが、実際のコミュニケーションではこれがなかなか気付けません。話し手は共感してほしいだけなのに要らない助言をしちゃう人はこのパターンに近い発想だと思います。そんな野暮なことしないよという方も、共感を示そうとして自分が直感的に想像したことを話したら、相手の反応が微妙だったという経験はあるのではないでしょうか。どうしても、人は、自分が想定していることや想像できること、つまり、自身の準拠枠に、相手の話を当てはめて受け取らざるをえないのです。

だとすると、自分の中の「わかった」はあくまで自分の準拠枠に基づく「想像できた」でしかない、という前提に、聞き手は立たないとなと感じます。このズレが原因で日常の「なんか伝わっていないな~」が起きているとしたら。。。?今回は、このズレへの対策を考えてみたいと思います。

相手の脳内イメージに近づくアクションプラン

人にはそれぞれの準拠枠があり、自分の「わかった」は「想像できた」でしかないということをお伝えしました。では、相手の脳内イメージにより近づくためにどうするか、私がいいなと思うアクションプランをご紹介します。

どう感じる?どこからそう思う?そこからどう思う?と聞いてみる

相手の脳内イメージに迫れる素敵な質問だなと思ったフレーズを、こちらの書籍からご紹介します。

本書では、自分のものの見方で自分なりの答えを見出すアート思考という考え方について書かれています。アート鑑賞というと、作者の意図に思いを巡らせるといった、ある種の正解探しをしがちです。そしてその敷居が高く感じる。。。

ですが、アート思考では、「自分の見たまま感じたまま」を鑑賞しよう!というスタンスを取ります。そのためのヒントとなるのが、

「どう感じる?」

「どこからそう思う?」

「そこからどう思う?」

という問いです。

例えば、絵を見たとき、「どう感じる?」という問いに「なんかゾワゾワする」と答えたとします。それに対して、「どこからそう思う?」と自分に聞いてみる。「真ん中に映っている人物の顔が不気味に見える。」と答える。そこからさらに「そこからどう思う?」と聞いてみる。「この人、怒っているのかな?背景からして~の場面を描いているのかも?」と考えてみる、といった感じです。ここには正解はありません。作者の意図や時代背景を考えてもいいですが、そうしなければいけない訳でもないのです。私自身もそうですが、アートに慣れ親しんでいないと、どうしても堅苦しく考えすぎてしまうんですよね。

でも、実はこの鑑賞の仕方、誰しもが日常的にやっているハズなんです。それは好きな音楽を聴くときです。例えば、私の場合、レミオロメンの「もっと遠くへ」という曲を聞くと、グッっと奮い立たされる感じがします。どこからそう思うのか?というと、サビの以下フレーズです。

何度だってやり直せる

だけど今は二度と来ない

心の奥の手付かずの場所

踏み込めば痛くて涙も落ちるけど

進んで行くのさ

時代のせいや

誰かのせいにするくらいなら

もう一度夢を描けるはずさ

青空に奇麗な君の笑顔が

広がっていくように

そこからどう思うか?というと、高3の夏休み、部活帰りに地元の予備校に通う途中、いつも聴いて勉強のモチベーションを上げていたことを思い出すのです。

一方、人によっては、部活動の記憶に紐づける人もいるでしょう。純粋にレミオロメンが好きでライブで感動したことを思い出す人もいるでしょう。似ていることはあっても、全く同じイメージを持つ人はいないのです。

少し脱線しましたが、ある対象に対して、人それぞれに「自分の見たまま感じたまま」の鑑賞の仕方がある、これって準拠枠と似ていますよね。

相手が話してくれたことに対して、自分の準拠枠に当てはめず、「相手の見たまま感じたまま」に対して、

「どう感じる?」

「どこからそう思う?」

「そこからどう思う?」

と聞いてみるというのは如何でしょうか?思いがけず、「この人はそんな風に感じるんだ」と発見があるかもしれません。

「わかっていない」という前提で聞いてみる

もう一つ、もっと素直に相手の話を聞くためのアクションプランについて考えてみましょう。聞き手の中で「わかった」と思っていても、話し手からすると「わかってもらった」になっていないのであれば、そもそも自分がわかっているかどうかという判断軸には意味がないということになります。

であれば、端から「わかっていない」という前提で割り切ってみるのは如何でしょうか。仮に「わかった」と思っても、あえて聞いてみるのです。特に相手の考えや感情など、抽象度が高い事柄に関しては、聞き手の理解が100%合致することはないと思った方が現実的でしょう。

だとすれば、自分は相手のことをわかっていない前提で、

「それってどういうこと?」

「例えば?」

「具体的には?」

「もう少し詳しく聞かせて!」

と素直に聞いてみるのです。「~ということなのかな?」と自分なりの理解を確認するような問いかけもアリです。相手も、あなたの「知りたい」と関心を示す態度を不快に思うことはないでしょう。

価値観や感性に触れる充足感

如何でしょうか。今回は「私とあなたの頭の中は違うという前提で聞く」というテーマで書いてみました。ご紹介したアクションプラン以上に、私は相手の価値観や感性に関心を示す態度が大切だと考えています。

そういう態度で接することで、話し手は充足感を得られ、聞き手も自分とは違う考え方や感じ方に刺激を受ける。そういった対話を通して、人との関わりがより良いものになるはず。

この記事では、内向的な性格の人が営業職の経験を通して、人の話を聞くことに向き合って理解したことを書いています。話し上手でなくても、この記事を読んでくださった方や私に、良質な対話体験が一つでも多く増えたら嬉しいです。

それでは、次回の記事でお会いしましょう!ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?