最果タヒ「さっきまでは薔薇だったぼく」を読んで

はじめての現代詩

ずっと詩を避け続けてきた

中学の頃あたりから、僕は詩を何となく避けるようにしてきた。

小学校の頃は特に何の心理的障壁もなく、詩に触れていた。しかし中学生になり、自意識が肥大化していくのに伴って、詩がなんとなく恥ずかしく感じられるようになってしまったのだ。

詩の入れ物(音楽、短歌、小説、映画、etc…)

15歳ごろ、自分のバンドのために曲を書くようになってからはもちろんその歌詞を書いていたのだが、詩という本来恥ずかしいものを音楽という箱に閉じ込めて、装飾しているのでギリギリ耐えられるという感覚だった。

この感覚は今でもずっと引きずっており、短歌にばかり触れているのも同じ理由だ。

詩を、57577という箱に閉じ込めているから、その恥ずかしさを誤魔化せるという感覚。自分の短歌に対する、「これは詩ではなくて、短歌だから。」というエクスキューズ。

小説を読むのも、全く同じ理由だ。

小説は、詩を読者が接しやすいように現実まで降ろして書かれている。

読者が小説を読んで心を動かすのは、本質的にはその中にある"詩"である。

小説は、詩を物語という箱に入れているとも言える。

勿論歴史的なことを考えれば、小説の起源は神話であり叙事詩なのだから物語そのものが詩の要素を含んでいることに変わりはないが、現代においては、やはり「詩を物語という箱に入れている」という表現がしっくりくる。

詩の形

詩は、箱が無い。魂そのものの形をしている。箱が無いから、エンターテイメントにはなり得ない。純度100%の言語表現であり、芸術である。

詩の鑑賞態度

現代詩は現代芸術であるから、その文脈での鑑賞態度が求められる。というか、そうしないとあんまり詩を読んでいても楽しくない。

映画や小説、音楽なんかは、受動的に鑑賞していてもある程度楽しめるが、詩に関してはそうではない。

「一歩目だしとりあえず一番有名なところを、、、」と最果タヒの最新詩集を買い、数編読んでみたがやはり前述の考えはより強くなった。単に僕に詩のセンスが欠如しているだけかもしれないのだが、受動的に言葉をなぞっても、全く面白くない。味がしない。というか、意味が分からない。

詩の鑑賞を楽しむときは、やはり能動的な営みが必要になってくる。

そこで僕が本棚から引っ張り出してきたのがこの本だ。

自分で答えを生み出す

『13歳からのアート思考』は、随所に感じられるビジネス書的空気感(「価値観のアップデート」なる言葉などが使われていたりする。おそらく売上を立てるための編集者による肉付けだろう。)に目を瞑れば、非常に良い本だと思う。様々なフレームワークによって、能動的に鑑賞することへのハードルをぐっと引き下げてくれる。読者はこの本を通して、その中で登場するモネやピカソの作品に対して、自分なりの答えを生み出していけるのだ。

あらためて、「さっきまでは薔薇だったぼく」

能動的鑑賞の態度を思い出してから「さっきまでは薔薇だったぼく」を読むと、やはりそれまでとは全く異なる体験を得ることが出来る。

最果タヒが描く言語世界の中で、自分と目が合い続けている感覚はやはり詩がインタラクティブな営みであることを実感させる。

現実との距離~ぼく、わたし、あなたの使い方~

僕は短歌を作るとき、一人称と二人称を極力使わないようにしている。

それが無くても文脈上伝わることが多いので文字数の無駄だし、作品全体の現実との距離が近くなりすぎて野暮になってしまうことが多いからだ。

最果タヒの詩には、ぼく、わたし、あなた、きみという言葉が非常に多く出てくる。これは、前述した一人称、二人称の、「現実との距離を近づける」という性質を効果的に利用している例であるように思う。

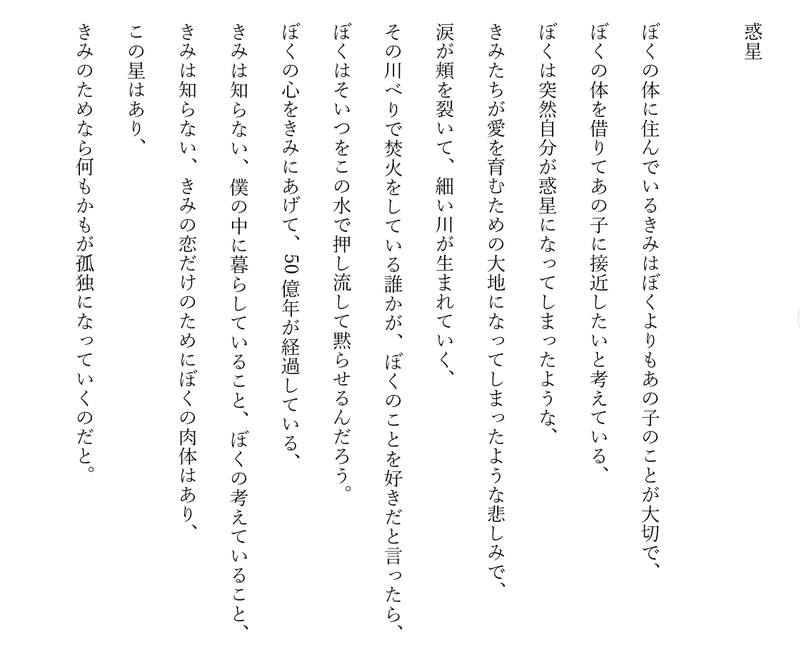

例えば、こんな詩がある。

ぼく、ときみという言葉以外は、そのほとんどが地球を俯瞰した視点から描かれている。詩の中では惑星、としか言及されていないが、「ぼくの心をきみにあげて、50億年が経過している」とあるのでその惑星というのは地球で間違いないだろう。

現実との距離があまりに遠い言葉たちを、鑑賞者にぐっと近づけているのがぼく、きみという言葉である。

また、「僕」「君」という言葉を選択しなかったことについても、やはり平仮名にひらいた方が、鑑賞者(または現実)との適切な距離を維持できるのが理由だろう。

この、一人称二人称の技術については大いに勉強になった。

最後に

これまで避け続けてきた現代詩に勇気を出して足を踏み入れてみたが、その一歩目「さっきまでは薔薇だったぼく」は、結果として非常によい体験となった。

詩という新たな世界を獲得できたので、今後の新大陸の探検に向けてとてもワクワクする心持である。

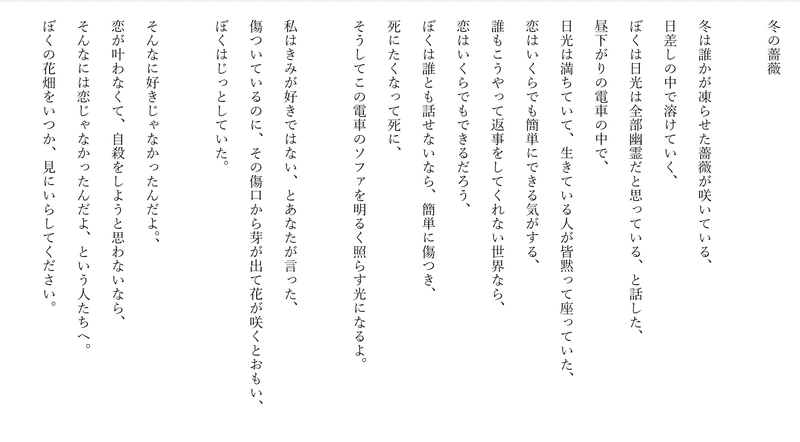

さいごに、気に入った詩を引用して終わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?