僕たちがロックンロールを好きな理由

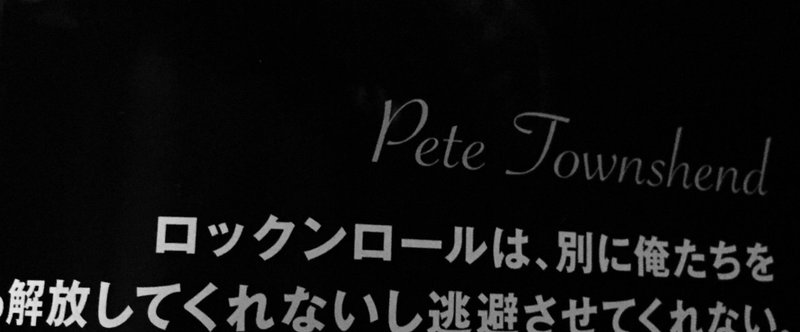

「悩みから解放してくれるわけでも、逃避させてくれるわけでもない、悩んだまま踊らせるだけだ」

ピート・タウンゼントはロックンロールをこう言いあらわしている。たしかに、ロックンロールは現実の具体的な悩みから解放してくれるわけではないのだ。

例えば、僕のお気に入りのバンド、The Viewは”Dance Into The Night”でこう歌っている。

「俺たちは立ち止まって話し合う いつだってこうだ まるで流行りさ 頭がイカれそうだ」

「誰もが時間に追われている 何も変わりはしない おかしな話さ 誰もが歩き回ってる 何かに憑かれたように」

ロックンロールが聴き手を悩みから解放してくれるどころか、ロックバンド自体が意味を失った現実から全く救われず、そのありさまを曲のなかでわめいているのだ。立ち止まって話し合うくらいしかやることがなく、しかも、それが流行りだと言える程にくり返され、「いつだってこうだ」「何も変わりはしない」と言って退屈に退屈しているのである。そんな退屈で意味のない日常のなかでも、「誰もが時間に追われている」と歌うように、変わらなければならないという焦りの感覚に迫られつつ、それを歌うことで日常を乗り切っているのである。

The Viewは、退屈で意味のない現実と焦燥感を歌っているが、同期のArctic Monkeysは、夢のない現実と無力感を問題にしている。Arctic Monkeysの ”A Certain Romance”の歌詞を見てみよう。

「僕は何を言いたいかって言うと、ここにはロマンスが足りないっていうことさ」

「勘違いしないで、バンドを組む男の子たちもいるよ ビリヤードをやってる少年もいる でもあいつは何本かビールを飲んでるからって 暴れてもいいと思い込んでる」

「あそこにいる連中は僕の友達さ ずっと前から彼らのことを知ってるよ 時々彼らは一線を越えることがある でも同じように叱ることはできないんだ 同じようには出来ないんだ 同じようには出来ないんだ オーノー、ノー! 」

この曲は、夢が足りていないこと、また、そのことを指摘できない無力感を問題にした曲であると思う。バンドやビリヤードをすることに夢を見出している若者もいるけど、彼らと違い、何にも夢を見つけられなかった若者もいて、彼は夢のない冷たい現実から逃避するために酔っ払って暴れている、と歌っているのだ。そして、夢のなさについて、このように気の利いた具体的な情景を描く詩としては書けるのに、その友達が一線を越えて暴れている原因ついて、他人に指摘するのと同じように、ストレートに指摘できないことを嘆いているのだ。ここでも現実の問題が歌われていて、夢のなさと無力感という悩みから解放されていないのだ。彼らの曲をもうひとつ見てみよう。”Fluorescent Adolescent”という曲では、フローという女性について歌っている。

「昔は網タイツ姿でブイブイ言わせていたもんなのに 今のあんたはだらけた寝巻き姿でもお構いなし 悪いこともさんざんしでかしたけど すべて水に流して今やすっかりおとなしい善人 でも そのおかげでありがちな不安に見舞われてるってわけだ」

「フロー、あんたの輝きはどこに行っちまったんだい? どこに消えてしまったんだ? あんたは今どこにいる?」

悪さと色気に夢を見出しイケイケだったあの頃を、大人になり落ち着いてしまうことで忘れてしまったフローは、つまらない現実に埋もれて夢の輝き失い、「ありがちな不安」のなかで落ち込んでいるのだ。大人になり、夢を喪失して落ち込んだ経験をキャラクターに投影することで、その不安を客観的にあらわしているのである。やはり、ロックバンドの歌の世界では悩ましさが歌われていて、それから解放されてはいないようだ。

これらの歌詞を見て分かることは、ロックバンドも悩みを持っていて、しかも、僕たちの悩みと変わらないということだ。若い頃に誰もが持っていた、疑いも根拠もなく確信していた夢へのあの陶酔感、そんな夢のある未来を喪失して落ち込み、不安になるフローは、僕たち自身である。日常の退屈さや現実の意味のなさ、焦燥感を紛らわすため、音楽にすがりつくことはThe Viewと同じだ。夢のない現実から逃避するために酔っ払うことや、他人に指摘できることを友達に対しては言えずに、そのもどかしい無力感を心の中で嘆くことは、Arctic Monkeysの歌詞のなかに限ったことではない。ロックバンドの歌の世界と、それを聴く僕たちの現実の世界は同じなのである。

夢のなかで生きていたイノセントな子ども時代、そこから、大人になり社会のなかで生きていくことで、僕たちは、夢のなさを直視することになる。それまで夢のベールで覆われていた現実を直視することで、冷たい現実が突きつけられるのである。そして、夢を喪失したことで見えてきた不確かな将来に不安になり、生きるために生きている退屈で意味のない人生に絶望し、そこから変わろうと焦るのだ。そんな夢のなさの理論を頭のなかで考えながらも、それを友達とうまく共感できずに無力感に沈み込むのである。夢の喪失と不安、退屈と焦燥感、無力感、この悩ましさは、僕たちにもロックバンドにも共通することなのである。ロックバンドの物語りは、僕たちの日常なのだ。

そして、ロックバンドが、解放されない悩みについて、わざわざ歌にしていることからも分かる通り、その悩みは生きている以上、避けることはできないのである。冷たい現実のなかで再び夢を見たとしても、現実は依然として現実であり、再び不安に打ちのめされるのである。いまある退屈が過ぎ去っても、別の退屈が焦りとともにやって来るし、心の声を友達に伝えたとしても、別の心の声に無力感を感じるのだ。何度もくり返しやってくる人生の悩みに対して、The Viewも僕たちも、「いつだってこうだ」「何も変わりはしない」と嘆くのである。僕たちは、人生の悩ましさをロックソングに見出し、彼らが言いあらわす物語りに、自分の人生を重ね合わせているのだ。だから、僕たちはロックバンドの言葉がわかるのである。

それでは何故、こんなにも重いロックンロールを僕たちは好きになるのだろうか。それを解くヒントとして、キース・リチャーズの「ロックとロール」に関する発言をチェックおこう。

「ロックがヘヴィな要素でロールが軽やかな部分。ロールによってロックを空高く飛ばさなければならない」

この説明はおそらく、サウンドに関しての分析だと思われるが、それと同時に、2つの側面をもつ人生のメタファーとしても考えることができると思う。いま見てきたようなロックバンドや僕たちの悩ましい嘆きは、「ロックとロール」であらわすと、重く暗い側面である「ロック」であると言えるだろう。その「ロック」の言葉に、自分の悩ましさを見つけて、「自分だけではない」と勇気づけられ、「まだ大丈夫だ」と思うのである。しかし僕たちは、そのヘヴィな面を直視するだけならば、ポキっと折れてしまうだろう。共感するだけでは、その重さは耐え難いはずだ。

では、なぜ僕たちは、重く悩ましい現実のなかで生きていけるのだろうか。それは、人生の重い部分である「ロック」のなかにいても舞い上がらせてくれる、軽やかな部分の「ロール」があるからだ。「ロック」がヘヴィな現実を直視する「言葉」であるならば、「ロール」は現実からかけ離れた、無邪気で計り知れない、無責任な「音」である。退屈や焦燥感、無力感、喪失や不安などをあらわす「言葉」は、具体的な理由がある故に重いのだが、「音」は無根拠で理由を超えたものであるからこそ、圧倒的に力強く圧倒的に軽やかに、現実から飛躍してみせるのだ。キースの発言に即していうと、現実の重い側面を「言葉」で直視する「ロック」を、現実離れした無邪気な「音」である「ロール」で飛躍させる、ということだ。この無邪気で軽やかな「音」があるからこそ、僕たちは重く悩ましい現実を生き続けられるのである。

しかし、力強さや軽やかさで圧倒的な音であっても、現実そのものを軽くすることはできないのだ。というのは、現実そのものは重くも軽くもないのであり、現実そのものが、ただただ在るだけだからだ。つまり、音は現実の問題から解放してくれるのではなく、現実に感じる重さを保留したまま、僕たちの気持ちを動かしてくれるのだ。例えば、”Dance Into The Night”のラストの激情的なシャウトに、”A Certain Romance”の「オーノー、ノー!」という嘆きからなだれ込むもどかしいくらい美しいメロディのアウトロに、”Fluorescent Adolescent”の無責任なくらいポップに跳びはねるメロディラインのなかに、どうしようもなく無邪気な音を感じるから、日常に重さを背負いつつも、軽やかに浮くことができるのである。

ロックンロールとは、現実の意味のなさや不安など、その重い感じを言葉で共有しながら、まるでそことはかけ離れた世界みたいに無邪気に鳴る音で、僕たちを踊らせてくれることである。そのピュアな音が、現実から飛躍する距離のギャップに、僕たちは失った夢を思い出すのだ。だから僕たちは、ロックンロールが好きなのだ。

そして、現実に感じる重さと軽やかな音の飛躍が同居するロックンロールは、何も解決せず、悩んだままの僕たちを踊らせるだけなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?