見るだけで考える力を下げる色

【この記事のまとめ】

● 赤色は本能的な危険・不安を煽る色

● 判断力・論理力を低下させる

● リーダーシップを示すことができる

「リーダーっぽい色といえば、赤?」

「落ち着く色といえば、青?」

「人生バラ色といえば、ピンク?」

ぼくたちは「色」がもつ特性に対して、それぞれ先天的な印象を抱きます。今回からの「色の効果」シリーズでは、色の効果に関する研究と、日常の仕事や勉強、部屋のレイアウトでの活用方法について紹介していきます。

この記事では、見るだけで考える力を下げる色について焦点を当てて紹介していきます。

【色の効果】

⑴ 見るだけで考える力を下げる色 ←イマココ!

⑵ 見るだけでアイデアが浮かびやすい色

⑶ 見るだけで勉強の効果が上がる色

赤 = 判断力低下!

赤はとても強い色です。

道端で見かけると「危険かな?」と思うし、身につけている人をみると「何かのえらい人かな?」となんとなく感じてしまいます。

このように感じる理由は、赤色が論理的な思考力を低下させているためです。人は赤色を目にした時、脳の脳幹と呼ばれる部分が覚醒し、能力と行動に変化が生じることがわかっています。

ではなぜ脳幹が覚醒すると、思考力が低下してしまうのでしょうか?

脳幹とは、呼吸などの基本的な生命活動や、「右手動け!」などの運動の命令を下す中継地点を担う部分です。

つまり、意識的に考える部分ではなく無意識的に働いている部分であるともいえます。「みかんを食べるために、まずは右手を机の上に伸ばして…」なんていちいち考えませんよね。

赤色を見ると、この脳幹が優勢になります。脳幹が活性化すると、無意識に行う行動が強く現れるようになります。これを進化論的に言い換えると、脳は生存本能に従う原始的な知能に支配されます。

脳は目の前の危険に対処しようと神経を警戒させ、緊張と不安が高まり、脈拍が速まり、瞬きが増え、呼吸が荒くなります。

その結果、赤色を見た人の論理的な思考力、つまり判断力が低下するという構造です。

POINT

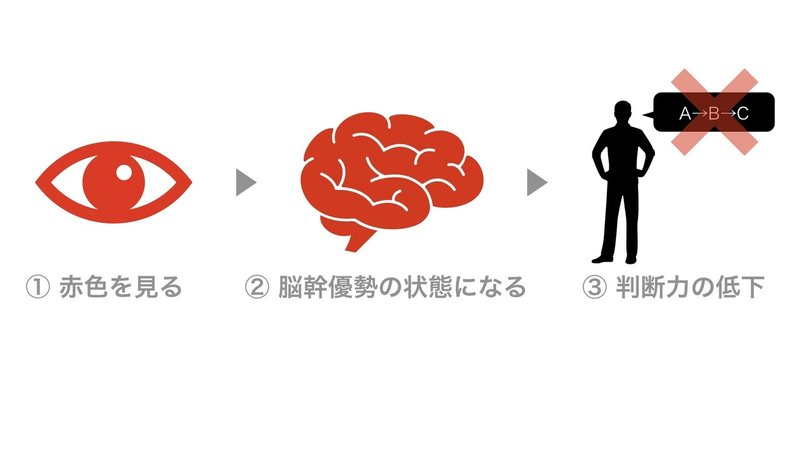

① 赤色を見る

② 脳幹優勢の状態 = 原始的な思考

③ 危険・不安を避けようとする = 判断力の低下

赤色研究

《 実験デザイン 》

① 学生複数名に単語 or 類語テストを行うと予告

② どちらのテストを行うかを示した紙が入ったファイルを渡す

※ 書かれた紙は赤色と緑色の2種類

③ 1人ずつ隣室に呼び出す

《 実験結果 》

この「渡された紙が赤か緑」という差が結果に変化をもたらしました。その変化とは、③隣室に行く際のノックの強さと回数です。

赤い紙で指示された学生は、緑の紙で指示された学生と比べて、ノックの回数が少なく、音も弱々しかったという結果になりました。

この結果は、赤色が学生を無意識的に不安にさせたことが原因だとされています。

① 赤色のファイルを見る

② 脳幹優勢の状態 = 原始的な思考

③ 無意識下に感じた不安(ここではテストへの不安)がノックに表れる

《 研究の転用 》

赤色は脳に危険や不安という信号を引き起こします。ここから、リラックスしたい時だけではなく、頭を使う作業の時にも赤を使う・見るのは避けるべきだということがわかります。

例えば日常生活では、勉強の際に赤ペンを使うのを避けてみるのもいいでしょう。学習意欲・記憶力に効果のある色の研究を次回以降の記事で紹介しますが、ぼくは4色ボールペンの、水色・オレンジ・黄緑を使って勉強しています。

認知機能に絶大な効果を発揮するというわけではないですが、それでも環境の色は身体に無視できないほど大きな影響をもたらすようです。

赤色 = リーダーシップ!

ここまで赤色が危険や不安を煽る色であることを解説しました。

このことから、対人関係において相手に心理的優位に立つという転用方法も示されます。つまり、「赤 = リーダーシップ」として使うこともできます。

その理由はシンプルで、赤色の効果がそれを見た人に作用するからです。目の前の人が「自分の身につける赤」を見て、本能的に不安を感じ、その人に対して無意識的に下手に出てしまいます。

ここから転じて、人や集団の前に立つ際のカリスマ性やリーダーシップを示したい時には、赤色のアイテムを身につけると効果的だとされています。

政治家や著名人など、赤をトレードマークにしている人を時々見かけます。単に赤が好きなだけという理由が大きいでしょうが、ぼくら民衆を前にする上では、これが効果的な色になるわけですね。

まとめ

この記事では、赤色がもつ生理的な影響と研究を紹介しました。

赤色 = 危険・不安を煽る色

その理由は、赤色が思考を自動化させるためです。そのため、物事の判断を直感や感覚に任せるようになり、危険や不安を感じやすい脳になります。

ここから転じて、勉強や身体的優位性(リーダーシップ)を示す赤色の活用方法を示しました。

ぜひ皆さんも、自身に活用できそうな赤色を生活に取り入れてみてください。

次回は色シリーズの2回目、「リラックスと想像力を高める色」です。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?