第32回: 東京五輪最大の課題はファストフード?

2018年9月10日掲載

日本でも人気のサンドウィッチチェーン「サブウェイ」が、シンガポールでハラール認証を取得したと報じられました。今年3月に認証を申請して以来、同国ではさまざまな議論がありましたが、最終的には1店舗を除く全店舗で食材とメニューの変更が行われています。今回はASEAN(東南アジア諸国連合)の多くの国で、もはや日常食となっているハラールのファストフードについて考察します。

東京五輪最大の課題はファストフード?

昨年6月、日本の食品業界に衝撃が走りました。1976年以来、オリンピックの公式スポンサーだった米マクドナルドが、スポンサー契約を更新しないと発表したのです。オリンピック・パラリンピックの選手村では同社の商品が大人気であるために、選手やコーチにとっては大きな問題だとして、ちょっとした騒ぎになっています。

アスリートがファストフード?と疑問に思われるかもしれませんが、2016年のリオデジャネイロ大会ではマックが無料で商品を提供したこともあって、選手村の店舗には連日長い行列ができました。ワシントンポストは当時「選手村のカフェテリアにはブラジル、アジア、インターナショナル、パスタ&ピザ、ハラール&コーシャ(ユダヤ教にのっとった食物)といったバラエティー豊かなメニューが用意されていたが、選手たちは馴染みの味を欲しがった」と報じました。

選手の中には「試合は終わった。数カ月耐えたから、さあジャンクフードを食べるぞ!」と大量のマック商品を並べた写真を会員制交流サイト(SNS)に投稿した例もありました。08年の北京大会では、男子100m走のボルト選手が世界記録を更新する前にチキンナゲットをほおばっていた写真が話題にもなりました。20年の東京大会のスポンサーには食品関連企業が名を連ねていますが、ファストフードの取扱いについてはまだ明らかになっていません。これからどう展開するのか、注目したいと思います。

日本上陸はいつ

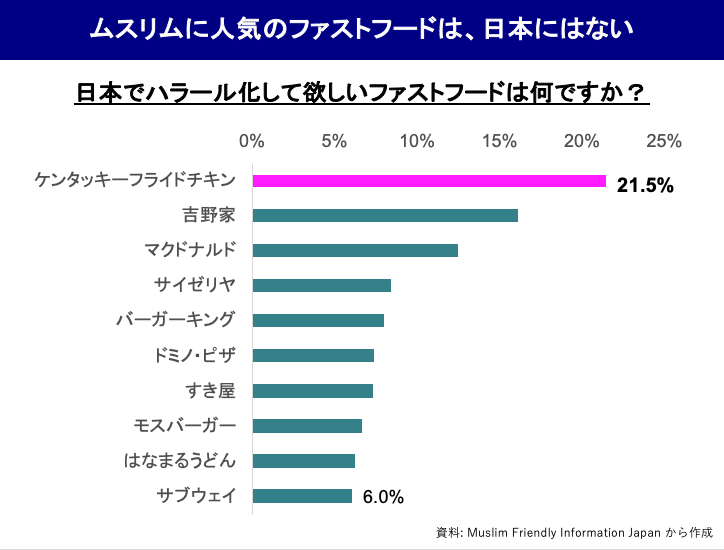

下のチャートは日本在住のムスリム(イスラム教徒)へのアンケート結果です。「日本でハラール化して欲しいファストフードは?」という問いに対する答えで、ケンタッキーフライドチキン(KFC)がトップになりました。フライドチキンは日本でも超定番ですが、そのハラール版はシンガポール、マレーシア、インドネシアでは日常食になっていますので、当然の結果といえるでしょう。

ハラール対応店舗が増えている日本ですが、残念ながらチャートにある10のブランドは、日本ではどれもまだハラール化されていません。もっともそれはハラール認証を取得していないということであって、中には「このメニューはハラールだ」と判断するムスリムもいることでしょう。現にうどんやサンドウィッチは食材を自分で確認できるから日本でも食べられるというムスリムは少なくありません。

そうした中、今春マレーシアのフライドチキンチェーンが日本への進出計画を発表しました。日本でフランチャイジーを募集して20年までの事業開始を見込んでいるとのこと。既に食材の調達ルートは確保しているとのことですので、日本産の鶏肉を使ったハラールのフライドチキンが楽しめる日も近いのかもしれません。

ハラールとノンハラールの2ブランド

ハラールフードというと、日本ではまだムスリム専用食と誤解されることが多くあります。日本料理、中華料理、イタリア料理などと同列にハラール料理を考えるといった具合です。ハラールフードは料理のカテゴリーではありません。ハラールフードは各国料理の中にあるのです。それが進化して、ハラールブランド化したといえる人気レストランも少なくありません。シンガポールでの例を2つご紹介しましょう。

一つはステーキチェーンのASTONによるANDESです。05年に創業したASTONはおいしいステーキを手頃な価格で楽しめるとあって人気店となりましたが、当時はハラール対応していなかったため、特に食肉に敏感なムスリム客を取り込めずにいました。そこで店舗の雰囲気とサービスはそのままに、ハラールミートを使った別ブランドとしてANDESを立ち上げたのです。私は両方で同じメニューを食べ比べましたが、味は違いが分からないほどでした。

もう一つはカフェチェーンのHan’s CaféによるHanisです。1977年創業のHan’s Caféは元パン職人をつくるケーキが好評で、80年代にはすでにシンガポールを代表するカフェチェーンになっていました。そして06年に別ブランドとしてHanisを開業しました。知名度が高いHan’sとHanis、見間違うほど似ているそのネーミングからは、変わらないクオリティーをハラールとノンハラールの2ブランドで展開するという強い意志を感じます。既存ブランドからの方向転換からは難しいので、2つの異なるブランドで展開するというのは、日本企業にとっても参考になる戦略だと思います。

掲載紙面PDF版のダウンロードは以下から。

https://fooddiversity.today/wp-content/uploads/2018/09/180909.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?