第30回: できることから始めるハラール対応

2018年7月11日掲載

2016年2月から始まった本連載も今回で30回となります。第1回で示したのは「訪日ムスリム客の80%は(日本で飲食店舗を選ぶに際して)ハラール認証にこだわっていない」というデータで、「ムスリム客をもてなすにはハラール認証が必須」といった認識が一般的であった当時、多少違和感をもって受け取られたようです。しかしその後、情報開示型と呼ばれる、認証を取る前でも「できることから始めるハラール対応」は、今では広く認識されるに至っています。

ハラールとハラール認証

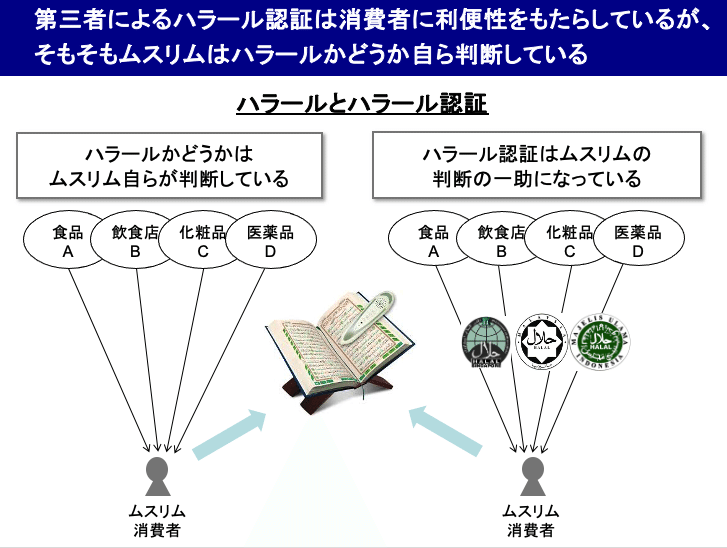

ハラール認証は一つのツールです。消費者、特にムスリム(イスラム教徒)客が商品やサービスを消費するか否かを判断するのに有効なツールです。しかしながら、認証がないとムスリム客が判断できないかというと、そうではありません。判断するに足る情報があれば、認証がなくても判断できます。

上の図の中央にあるのは聖典クルアーン(コーラン)です。ムスリムは食を含む人生全般において、クルアーンの教えに従って生活しています。商品やサービスの消費においても同様で、それがクルアーンの教えに沿っているのか、ハラールであるか否かを自ら判断して購入・消費しています。つまりサービス提供者側からすれば、ムスリム客に判断してもらうのに十分な情報を提供すれば、選ばれる可能性があるということです。

なのに、なぜか日本では「ムスリム客への対応にハラール認証は必須」といった誤解が広まってしまいました。イスラム教国以外では難しい要件を前に、多くの日本企業はその取得コスト、投資効果、乱立する認証機関を巡って右往左往してしまったのです。加えてインバウンドとは事情が異なる、輸出時の相手国による相互認証制度が混乱に拍車をかけました。

訪日ムスリム客はここを見ている

こうした中「ここまではやっています。これでよければ是非どうぞ」というスタンスのハラール対応が普及し始めました。第三者機関による認証ではなく、情報を開示することでムスリム客本人に判断してもらうというものです。訪日ムスリム客が食事で特に注意しているのは、食材と調理方法です。それに保管方法や調味料の取り扱いを含む対応をポリシーとしてまとめ、店内に掲示したりホームページで発信したりしてムスリム客に安心感を提供する工夫がされています。

写真はある店舗での実例です。ノンハラール用とは別に、ハラール用の食材や調理器具を用意している様子が伺えます。写真では分かりませんが、食材や調理器具はノンハラール用とは触れないように分別して管理されています。個々のムスリム客によって満足してもらえるレベルに違いはありますが、こうした対応のポリシーに満足できないというムスリム客には会ったことは経験上、ありません。

ところで、ハラール料理がムスリムのためだけの料理だと誤解している人は、まだまだ多いようです。先日、日本で放送されたニュース番組で、女性キャスターが「私はまだハラール料理を食べたことがない」と言っていたのですが、彼女は日本食の魚料理や野菜料理がハラールであることを知らないのでしょう。

また、ある店舗ではハラール認証を掲げてから、日本人客が減ったということも聞きます。日本ではハラール認証を大きく掲げてムスリム客だけを呼び込むよりも、しばらくは一般の日本人などノンムスリム客も取り込む、いわばマルチなマーケティング策の方が有効でしょう。

ラマダン閑散期にも奏功

今年のラマダンは5月15日から6月14日まででした。日の出から日没までムスリムは飲食を控えるため、ムスリム客を見込んでいた飲食店の売上は大きく落ち込みました。中にはラマダン期間中は昼間の営業は取りやめ、日没後の夕食時から営業を始める店舗もありました。

一方で、ラマダン期間中に新たな顧客を獲得した店舗もあります。それは本連載の第15号でも紹介した日本食レストラン祭(大阪市・定員30名)で、今年初めて本格的にベジタリアン対応メニューを用意したのです。同店はムスリム客だけでなく一般日本人客にも人気の店であるものの、昨年のラマダン期間中の売り上げの落ち込みは大きいものでした。

そこで今年は、ラマダン期間中に来日しているベジタリアン(菜食主義者)をターゲットに据えたのです。メニューを開発し、ベジタリアンに人気のスマートフォン向けアプリとフードダイバーシティのベジタリアンコミュニティーを通じて発信したところ、1カ月で約50万円の売り上げ純増を記録しました。このようにマルチに対応できれば、ピンチをチャンスに変えることができるのです。これぞフードダイバーシティ時代の対応ではないでしょうか。

掲載紙面PDF版のダウンロードは以下から。

https://fooddiversity.today/wp-content/uploads/2018/07/180709.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?