昆虫本の書評(昆虫本編集者のひとりごと)08『教養のための昆虫学』

「教養」とあるので、昆虫を通して地理や進化の勉強をする内容かと思ったが、冒頭から読んでわかるのは、昆虫全般の知識を体系的に整理したものらしいということだ。

平嶋 義宏:編著, 広渡 俊哉:編著、B5判 240ページ 並製

定価:3,000円+税

全体の感想

横二段組みのレイアウトで文字量も多いようだが、イラストと写真も多彩に掲載されている。特にカラーが多いのが読者としては嬉しいところだろう。

この情報量とカラーありの内容であって3000円はかなりお買い得。

本書のコンセプトは、なぜ、昆虫がこれほど多様化したのか、どのような特徴をもつ者がいるのかといったことが主のようだ。巻頭で、翅・脚・口器の進化がその理由として概説されている。

各章では主にこのような器官と習性の多様化の由来やプロセス、器官の仕組みを紹介していく。巻末の13章では、人間との関わりも解説される。

ざっと内容について

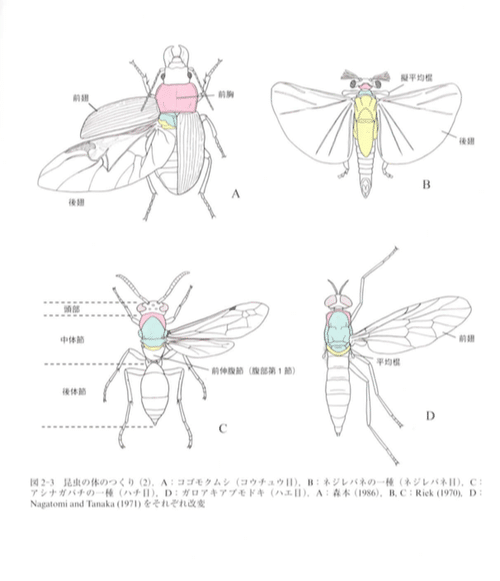

「2章 昆虫のからだのつくり」から具体的に器官やその進化が詳述されていく。

注目したいのは、図が大きいこと、たくさんあること、そして色分けされていて理解しやすくなっていることだろう。「教養のための」などと言わずに、「カラー図解」がわさわしいのではと感じてしまう。

また本の途中に入るカラー写真も割と多くある。

2章はまさに基礎知識編という感じで、類書でもよく見られる内容だ。

ざっと内容を紹介すると、口器はもともと噛むためであったが、やがて吸う、舐めるに分化したとされる。

次いで、眼の解説がされるが、一般にはこの点はあまり知られていないだろう。つまり単眼と複眼だ。

いずれにしろ、各目(もく)の頭部をそれぞれ図解して、器官の違いを明示しているので、同じ器官でも多様化のあるのがよくわかり、カラー図解で共通した器官を色分けしていて、視覚的にも一目でわかる工夫がいい。

続いて触覚、脚、翅が図解されていいくが、中でも詳述されるのが翅。

翅脈の原型、翅の起源の仮説、翅の基部の仕組み、飛翔筋が図解される。

また分類ではよく指標として注目される生殖器が紹介される。

次に内部形態が解説され、まず消化系が扱われる。神経系、呼吸系と続き、循環系がある。

循環系も一般にはあまり知られていない特徴をもつ。というのは、動物は血管をもち、物質を循環させていると考えられがちだが、昆虫は解放血管系といって体内が体液で満たされている。

昆虫にとって厄介な寄生性昆虫から防御するために血球包囲する血球も知られている。

次に変態の解説だ。翅の獲得と関連して出現した生活史と言われる。特に完全変態は昆虫の8割りをカバーする。

「第3章 昆虫の行動と生殖」では昆虫の、多くの人が感じるあの機敏さ、そして様々な運動の仕組みが紹介される。

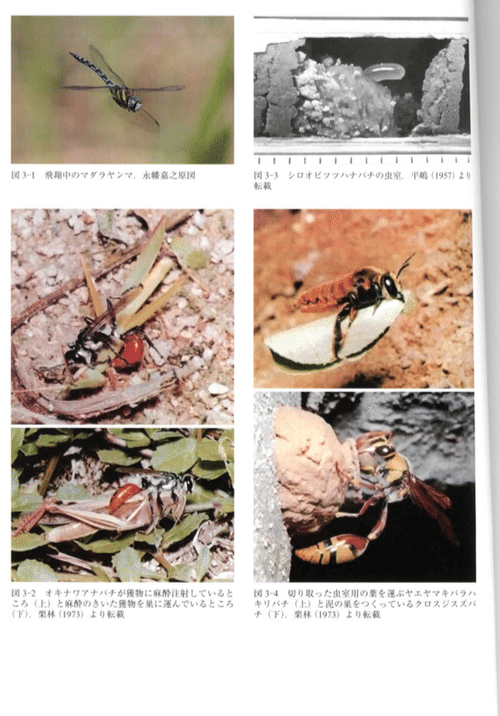

注目されるのが狩りバチの巣作りと狩りの様子だ。大顎を使って器用に巣作りしているのが写真とともに紹介される。狩りバチによる木の空洞を使った巣、ツチバチによる土中の巣が紹介される。

一般に多くの興味を引くのはハナバチだろう。その花粉を集める技術が紹介されるが、起源は1億5000万年前らしい。昆虫の祖先は4億〜5億年前と言われるから、かなり後代になって出現したようだ。

交信の事例紹介は興味を惹かれるものがあるので、ここで触れてみよう。

バッタ類・セミ類が音を使うのはよく知られているが、アリ類にも一部いるようだ。イネ害虫のウンカはイネの葉っぱを振動させて交信する。

交信は雌雄のお互いの存在を確認しあうのが重要だろう。性フェロモンは特にその役割として知られている。ガやゴキブリに顕著な交信だ。

ホタルの光による交信も有名だろう。面白いのは、関西と関東などで、点滅の速度が違っていて、一種の「方言」があるとされている点だ。

次いで生殖の特徴の紹介だ。精子は受精嚢に蓄えられること、産卵の直前に受精されることが昆虫の生殖の特徴とされる。

昆虫学を学ぶ中で、多くの人が突っかかるのが、単性生殖(単為生殖)ではないだろうか。これは処女雌が雄だけを産む産雄性単性生殖、雌だけを産む産雌性単性生殖とがある。

女王ハチがオスメスを生み分ける仕組みで、産雄性単為生殖は有名だろう。女王バチが精子と卵を受精させて受精卵(二倍体)を作るときは雌が生まれ、未受精卵のときは雄が生まれるという仕組みだ。

対して、産雌性では母と娘の遺伝子型が全く同じになってクローンが生まれる場合、減数分裂が起こって生まれる場合とがある。

3章の最後では多胚生殖が触れられる。これは一つの卵から多くの子が生まれることだ。

このような生殖をするものでは、ハチ目のトビコバチが有名だろう。というのも、このハチの卵からは2タイプの子が生まれ、一つは大顎を持つが蛹になる前に死んでしまい、もう一つはウジ状態のもので成虫に達する。

なお、トビコバチはガの幼虫に寄生する寄生バチだ。

大顎のタイプは他の種の幼虫が寄生していると、大顎を武器として使って攻撃する。ウジ状態のものはそれによって安全に羽化まで生き延びるようになっている。

「第4章 昆虫の食性と植物の関係」では文字通り、植物を食べる昆虫について、詳しく紹介される。

糞をどこに出すかで、葉への潜り方が異なってくるようで、そのジレがあげられれている。

また昆虫による植物加工で目を引くものに、こぶ=ゴールがある。ゴールは「延長された表現型」と言われるように、種によって形が異なる。世界に1万3000種ものゴールを作る昆虫がいて、日本でも1400ほどが知られている。そのほとんどが寄生バチ。

ゴールを作ることによって、乾燥から回避、栄養の確保がメリットとして挙げられるが、天敵には逆に狙われやすくなるとも言われる。ゴールの中にいる幼虫に寄生するハチがいるためだ。

また昆虫と植物との関係と言えば、花粉の運搬だろう。

昆虫は3億年前の石炭紀に多くが出現したが、1億年前になると、被子植物の出現とともに花を訪れるようになり、共生がはじまったとされる。

花と昆虫の関係は、多くの花に訪れるジェネラリスト、1対1関係のスペシャリストがいる。いずれも花粉を送粉者として、体の一部を変化させて運びやすい部位を獲得している。

またアリとの共生は特に多様で、種子を散布する、巣の付近は栄養豊富で植物が育ちやすい環境にしてくれる、アリが天敵を追っ払ってくれる、という役割が知られている。

寄生とは? という疑問への回答から「第5章 寄生」は始まる。

共生はお互いがメリットある場合、寄生は片方のみがメリットある場合。端的に言えばこのようなことだ。花粉を運ぶハナバチは共生で、虫こぶを作る寄生バチは寄生だ。

寄生する昆虫の寄生相手は、圧倒的に昆虫が多い。寄生方法、相手によって細分化され、ノミ目、ネジレバネ目など各目の多様な寄生様式が紹介される。

既知の種で15万種もいるとされるハチ類は、そのほとんどが捕食寄生で寄生する昆虫の代表だろう。しかもその数は、もっと大幅に増加することが専門家で予想されている。

捕食寄生が多いが、中にはテントウムシをゴーレムとして操作したり、寄生した相手が捕食されることにより、さらに栄養を獲得するなど、変わった習性、寄生戦略が持つものもいるのも有名だ。

珍しいところでは、スズメバチの巣に侵入し、女王蜂を刺殺し、自分の子を働きバチに育てさせるチャイロスズメバチもいる。

「第6章 水生昆虫」は昆虫の中でも、その呼吸方法のために特殊な部類のようだ。多くの昆虫は陸生で、気門という器官を通して呼吸する。対して水生昆虫は、体の一部に気泡を蓄えたり、尾部に呼吸器官を設けて、そこだけ水上に出して呼吸したりする。

特に幼虫期に水中ですごすものが多く、一時的にエラを使うものもいる。

中でもトビケラ類は絹糸を使って上手に水中でも巣を作る。

そのトビケラ(ニンギョウトビケラ)に寄生するものにミズバチがいる。ハチだが水中のトビケラの巣に産卵する習性をもつ。

面白いのはアメンボに寄生するシマアメンボヤドリバチ。水中を飛ぶように泳いで寄生する。

水生の昆虫は基本的に淡水の生き物だが、稀に海水生の者もいる。地球上どこでも見かけるカメムシ類だ。そして、アメンボやカ。

「第4章 海洋島や洞窟の昆虫」は不思議な昆虫がさらに出てきそうな楽しみがある。

特にハワイは「第二のガラパゴス」と言われ珍しい生き物が多くいる。固有種も多く、ドロバチは100種が知られるが、その全てが固有種だ。また意外なことに、チョウ類は固有種としては2種のみである。

特徴としては、翅に模様をもち、体が大きい。また島の昆虫に共通して言えることは、飛ばないものが多いことだ。カゲロウ、バッタ、ハエで飛ばなくなったものが知られている。

洞窟生の昆虫はチビゴミムシが有名だ。およそ5ミリ未満のものが多い。

「第8章 擬態をする昆虫」ではまず教科書的に、擬態の種類があげられる。一つは隠蔽擬態で、周囲に溶け込むスタイルであり、要はカモフラージュだ。もう一つは標識擬態で、昆虫の擬態といえばこちらに当たる。例えば毒をもつ昆虫に似せた模様を自らも持つようになることだ。

チョウの研究者ベーツはアマゾンで1859年まで11年間チョウの研究をして、無毒のチョウが有毒のものに擬態した例をあげた。また他の動物に嫌悪されるハチに擬態する者もいて、ハエ、キリギリスがハチに擬態している。

ミューラー型擬態は有毒の者同士、姿を似せることである。

擬態は見た目だけでなく、音や光でも行われている。例えば蛍の一種フォトリスは、光で異種の雄をおびき寄せて食べてしまう。またガの一種は音を出してコウモリの超音波を妨害音としている。

チョウの翅の模様は擬態のバリエーションが豊かだ。チョウはよく研究されている昆虫だが、翅の斑紋形成もよく調べられていて、近年では分子レベルの研究が盛んだ。中でもディスタルレス遺伝子が注目されている。

「第9章 昆虫の飛翔」では昆虫の起源から紹介が始まる。およそ4億年前の昆虫化石から翅の痕跡が見つかっている。実際に翅を持った昆虫化石が発見されたのは3億年前でカゲロウ類のものだ。

翅がどのように出現したかは、まだ謎のままのようだ。

飛翔スピードの最も速いものにトンボのヤンマ科があげられる。最速の記録では58キロという速さだ。そのスピードの秘密は、翅の構造にあることが検証済みのようだ。

高速で飛び急転回できる昆虫にハエがいる。かつて宮本武蔵がハエを箸で掴んだ逸話があるが、ハエは1秒に200回羽ばたきをしており、100分の1秒で方向転換できるので、この逸話はかなり怪しい。

長距離飛行、つまり渡りをする昆虫としてあげられる代表が、アメリカ大陸を横断するオオカバマダラというチョウだ。日本ではアサギマダラが代表だろう。

アサギアマダラが渡りをする理由には、ヤドリバエといった捕食生物からの逃避があげられている。

このように目的が考えられる以外に、迷蝶・迷蛾がいる。それらは第1波から4波までなど、複数段階で渡りをする。

トンボも渡りをする昆虫だ。日本にも飛来するウスバキトンボが有名だ。このトンボはインド洋を横断してアフリカとインドの間の渡りをする。

人間に大災害を与える昆虫の移動にバッタの移動がある。数千キロを何も食べずに飛翔することが知られている。このバッタは孤独でいる時と群れでいる時とで脂肪の蓄え方が異なり、群れの時は大量にためて長距離移動に利用している。

日本にも飛来するウンカはイネを食害する。フィリピンなどからジェット気流を利用して飛来するようだ。

「第10章 社会性の昆虫」では動物行動学でも注目される昆虫の社会についての解説だ。1973年(私の生年)に、トビウオ研究で有名なティンバーゲン、ミツバチ 研究第一人者のカールフォン・フリッシュが共同でノーベル賞を受賞した。

昆虫の社会性といって本質的なことは、1:不妊の個体がいること、2:親世代と子世代が同居していること、3:複数の個体が共同で子の世話をすること、があげられる。

これら3つの点を備えると、真社会性昆虫と言われる。

真社会性を最も発達した社会とすれば、これに到るまでに20回進化を経たとされる。初めての進化は1億4000万年前とされ、それからなんども進化を繰り返して今のかたちに至ったということだ。

昆虫の社会が話題になる時、よくあるのがなぜ利他的行動を伴う社会が出現したかというものだろう。

この疑問には血縁選択説が有力視されている。ハチ目で見られるように、自分で子を産むより妹を育てたほうが血縁度の高い子が育てられるという血縁選択説だ。

社会性を営む昆虫には、6つの目が知られている。

面白い社会性を持つ昆虫に、コオイムシがいる。雄が卵を背負って水面近くで世話することによって酸素を与えている。

またアブラムシには不妊がいて、兵隊カーストとして働く者がいている。これは2齢で死ぬことになるが、それまでにその大型の体と大顎によって外敵から仲間を守るという、健気な者がいる。

アザミウマ目はハチと同じく半倍数性で社会性が進化しやすいとされる。

ハサミムシ目ではメスが自分の子に自らの体を食べさせる習性のあることが知られている。

甲虫目ではシデムシで糞に産んだ卵が安全に孵化するまで世話する。

しかし社会性の昆虫といえば、よく検証されているのがシロアリ。生殖階級、労働階級、兵隊階級というカーストが確認されている。本書ではこのほか、成長過程、巣構造などに紙幅が割かれている。

ハチ類では原始的な社会性をもつ者が分類される。アシナガバチやアナバチ類だ。というのは、繁殖カーストと非繁殖カーストで形態的な区別がはっきりしてなく、コロニーは1年ほどで廃棄される。

また女王バチが死ぬと、創設メスの中での次席の者が女王の座につき受精卵を産んでいく。

高度に発達して社会性を持つハチ=真社会性は、アリ類、スズメバチ、ミツバチ である。

中でもミツバチ は人間と関わりの深い昆虫で、全ゲノムが2006年に解読されるなど、よく研究されている。

ミツバチ の社会性は他書でもよく紹介されるが、ここでは面白いものとして、カーストの決まり方を見てみよう。

メスでは女王かワーカーかになるが、その分岐点は幼虫時の餌の量と質による。女王になる幼虫には高栄養のロイヤルゼリーのみが継続してあたえられる続けるのだ。

人との関わりは古代からあり、アリストテレスの前4世紀の著書にも養蜂について言及がある。

ハチ目の中でも社会性が注目されるのが、アリだ。アリは1万種が知られ、その全てが真社会性だ。とはいっても、その社会にはバリエーションがある。

カースト、巣のライフサイクルにも共通性があるとはいえ、これらにも当然バリエーションがあり、事例をあげて紹介してされる。

「第11章 益虫と害虫」では、日本の近代産業を支えたカイコから紹介が始まる。カイコの利用は中国で紀元前5000年頃とされる。日本では特に品種改良が進み、明治期に雑種強勢を利用した1代品種は世界的に見ても優良な品種を生産した。

カイコは当然益虫の部類だが、害虫への対応にも歴史がある。本書では害虫対応として他の昆虫が利用された事例、生物的防除の事例をあげている。

例えば、ルビーロウムシは1910年頃、静岡県で発生が認められた柑橘の害虫だが、その天敵にルビーアカヤドリコバチが利用され、劇的に駆除することができた。

上記は意図的に天敵を探索したもの出ない。意図的に探索し導入したものに、ヤネノカイガラムシという柑橘害虫に対する防除として、ヤネノキイロコバチが中国から導入された。

またコナラにゴールを作るくりタマバチに対して、チュウゴクオナガコバチが1975年頃に導入されている。

イネの最大の害虫のイネウンカに対しては、戦前までは天敵導入によって対策がなされ、カマバチやネジレバネが盛んに研究された。しかし戦後には化学防除が浸透するようになったようだ。

また昆虫は様々な病気の原因を媒介することでも恐れられる。2014年に日本で感染者が増加したデング熱は、ヒトスジシマカが媒介したものだ。また犬に寄生するフィラリアもペットの飼い主には心配だが、これもカに媒介される。

「第12章 分子情報による系統推定と種の同定」では、DNA、RNAといった分子情報を元にした起源や分類の解説がされる。それによれば、昆虫が出現したのは4.8億年前、翅のある昆虫は4.4億年前に出現したとされる。

この章は主に分子情報を用いた方法論が解説され、研究者向けの印象だ。

「第13章 昆虫の希少種と外来種の問題」では、天然記念物など捕獲が制限されている昆虫が掲載される。

「第14章 昆虫の分類」では文字通り体系的に分類群が示される。各目が網羅的に簡単な特徴とともに紹介される。またほぼ全てにカラー写真が掲載される。撮影者は小松貴ばかりだ。

読後の感想

図が非常に大きく、非常に理解しやすいのが本書の最たる特徴といってもいいだろう。特に本の前半では顕著だ。

一方で、解説文とそれを補足する図が離れた位置に掲載され、確認に少し手間取る。

昆虫は多様化が豊富なので、様々なグループの事例を取り上げているが、その分、一つ一つの解説が薄くなり、一言メモの羅列のような箇所も多く見られる。

図解は一つ一つの部位に名称が付記されている。しかし働きは触れてないので、一般の理解向けにはあまり効果が期待できないのではと感じる。というのも、どの図も基本的には他の論文から転載しているものだからだろう。

本書のような記述的、説明的、事実を淡々と記述するスタイルは、単に知識を得るという意味では有効だろう。しかし、興味を持って読み物として読ませるには向いてなく、昆虫同士の対比、たとえの挿入などが有効かもしれない。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?