なぜプレイヤーは開発者の思い通りにゲームを遊んでくれないのか?

キーワード

アフォーダンス、シグニファイア、仕掛け、概念モデル

開発したゲームを遊んでもらうとき、ユーザーが思ったのと違う遊び方をしていることがないでしょうか。こちらとしてはこういう感じで遊んでほしいのに、その想定とは違う遊び方や攻略法が実践されている、というようなことがゲーム開発者であれば一度はあるかと思います。

デザインの分野で著名なドナルド・A・ノーマンは、人に誤った操作や行動をとらせるモノがなぜ生まれるかについて、以下のように説明しています。

技術者は、ものごとを論理的に考えるように訓練されている。その結果、彼らはすべての人々が論理的に考えると思うようになり、それに応じて機械をデザインする。人々が問題を起こすと技術者は困惑する。しかし困惑する理由は間違っていることが多い。「この人たちは何をやってるんだ?」「何で彼らはそんなことをやってるんだ?」と技術者は不思議に思う。……我々は人間の振舞いを、こうあるべきと思うようにではなく、あるがままに受け入れなくてはならない。

ここでノーマンが言っているのは、製品を作った側はその仕組みを理解しているため、正確な取扱説明書を用意すれば十分で、あとはユーザーが勝手に正しく使用してくれると思い込んでしまいます。しかし実際はユーザーは開発者ほどの知識はないため、説明を聞いてもうまく理解できなかったり、誤った使用をしてしまう可能性が高く、そのギャップを理解しなければならない、ということです。

ゲームにおいても、「このチュートリアルを入れておけばうまく理解してくれるだろう」「ここでこのアイテムが出るから当然使うだろう」と思っていても、ユーザーに正しい行動を起こさせることができない場合があります。ゲームを遊んでいる際にも、進め方や敵の倒し方が分からなくることは少なくないですが、おそらくその開発者は「こうすればいいのになんで分からないんだろう」と思っているかもしれません。しかし、それはユーザーではなく、開発者のデザインに問題があるとノーマンは強く主張します。

アフォーダンスとシグニファイア

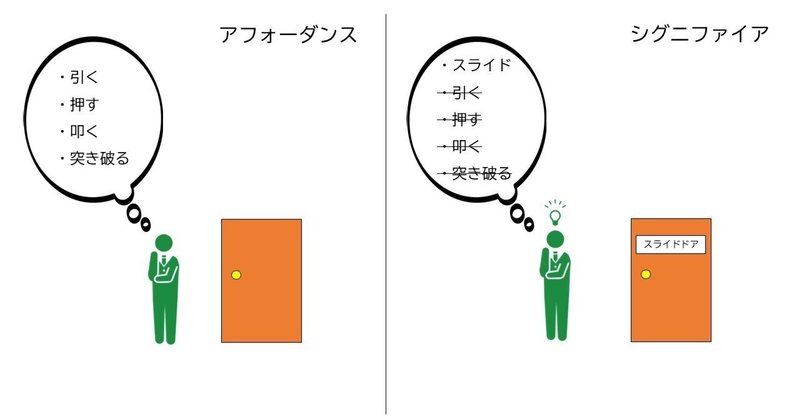

では、どうすればそのような問題を回避できるのでしょうか。ノーマンは、ユーザーの正しい行動を起こさせるための方法の中で、アフォーダンスとシグニファイアを挙げています(アフォーダンスはもともと生態心理学の概念、シグニファイアは記号論の概念ですが、ノーマンがデザインの領域に導入しました。デザインの分野向けに原義とはやや異なった意味合いで使われていますが、本稿でもそちらに寄った意味合いで紹介します)。

アフォーダンスは、そのモノが内包している行動の可能性です。例えばドアであれば、まず「ドアノブを握って引く」という行動が導かれるでしょう(=アフォードされる)。その他にも、「押す」「叩く」「持つ」「突き破る」などの行動も可能なはずです。これらのドア(もっと言うと「環境」)が持っている、行為可能性の情報がアフォーダンスです。

原義では、それが人間に知覚されているかされていないにかかわらず環境に存在している状態そのものを指します。

シグニファイアとは、デザインの分野では、数あるアフォーダンスの中から最適な(=設計者がしてほしい)行為を促す要素のことです。例えば前述のドアノブがついたドアであれば、「引く」「押す」「叩く」「持つ」「突き破る」といった行動がアフォードされます。しかし、本当は「スライドする」ドアである場合、ユーザーにはそれが伝わりません。そのため、このドアはスライドするものである、ということを伝えるために矢印の意匠を加えたり、張り紙でスライドドアであることを説明するなどが必要になってきます。数ある行動の中からユーザーの行動を特定させるような「矢印の意匠」「張り紙」がシグニファイアです。

実際にゲームの中で、アフォーダンスとシグニファイアが必要な場面はどんなものがあるでしょうか。

例えば、あるFPSゲームで暗い洞窟の中で無数のクモの敵を戦う場面がありました。FPSなので、まず「銃器で撃つ」がアフォードされました。ライフルなどの銃器でクモを倒していくのですが、数も多いためすべてを倒せず突破ができません。いろいろな銃器で挑戦しますが、やはり多くの数を倒しきることができません。

実はこのクモの本当の倒し方は「ライトで照らす」でした。ライトでクモを照らすことでクモが発火し、消滅します。FPSでは敵が出た際には、銃器や爆弾などで攻撃することがアフォードされるので、「ライトで照らす」という行動はなかなか導かれません。そのために、このエリアに入ったときにクモが光を嫌がる様子のデモを流したり、エリアに入ったときに自動的にライトに持ち替わるなどのシグニファイアが必要だったのでしょう。

もしかしたら開発者としては、暗いから当然ライトを使うだろう、というような思い込みがあったのかもしれません。

もう一つの例として、アトリエシリーズを紹介します。アトリエシリーズはアイテムをクラフトすること(=錬金)がメインのゲームですが、アイテムをクラフトする際に、使用した素材が持つ「特性」というものをクラフトしたアイテムに引き継ぐことができます。しかし、あるアイテムにはこの特性は引き継げない、というようなルールが細かく存在し、初心者は見分けることができません。従来のシリーズでは、クラフトする画面ではすべての特性が引き継ぐ特性の欄に表示されていたため、勘違いが起こりやすいものでした。新しいタイトルでは、そのアイテムに引き継げない特性は、クラフト中の画面ではグレー表示されるようになっています。これによって誤った行動がアフォードされなくなり、見事なシグニファイアが実装されたといえます。

行動を導く「仕掛け」のフレームワーク

シグニファイアに似た概念として、日本人の松村真宏が提唱した「仕掛け」というフレームワークがあります。「仕掛け」とは、

・公平性:誰も不利益を被らない。

・誘因性:行動が誘われる。

・目的の二重性:仕掛ける側と仕掛けられる側の目的が異なる。

で定義されるもので、例えばゴミ箱の上にバスケットゴールを設置することでゴミをゴミ箱に入れたくなったり、駐輪場に斜線を引くことでそれに沿って自転車を停めたくなったりすることなどが当てはまります。これは優れたシグニファイアの要件とも考えられそうです。

また、目的の二重性とは、上記のバスケットゴールの例でいえば、仕掛ける側は「ゴミをゴミ箱に入れてほしい」、仕掛けられる側は「ゴールしてみたい」という異なる目的を持つようなことを指します。ゲームデザインもプレイヤーの意図が自然とそうなるように仕向けるものであるので、「仕掛け」はゲームデザインに通ずるフレームワークといえるかもしれません。

ユーザーが形成する”概念モデル”

概念モデルとは、そのものがどんな仕組みになっていて、どんな行為をすればどんな作用をするか、という認識イメージです。

ノーマンは冷蔵庫を例にこれを説明しています。ノーマンの冷蔵庫は、冷蔵室と冷凍室に分かれており、「冷蔵室」「冷凍室」を書かれたつまみが一つずつ、計二つあります。当然ノーマンはそれぞれのつまみが冷蔵室、冷凍室に1対1で対応していると考えました。しかし、実際にはつまみは、全体の温度を決める調整と、冷風を冷蔵室と冷凍室どちらにどの配分で送るかを調整するつまみだったのです。

おそらく多くの人は、冷蔵室と冷凍室があり、「冷蔵室」「冷凍室」と書かれたつまみがあれば、それぞれが1対1で対応しているとイメージし、冷蔵室の温度を調整するには「冷蔵室」つまみを、冷凍室の温度を調整するには「冷凍室」つまみを操作すれば正しく作用すると思うでしょう。このように、そのものの仕組みの構造を表すイメージが概念モデルです。

ゲームにおいても、ユーザーはプレイしながら概念モデルを構築していると考えられます。例えばキャラクターのレベルやパラメータがあるとして、基本的にはそれを上げていくと敵が倒せるゲームでは、「パラメータを上げることで敵を攻略する遊び」という概念モデルが徐々に形成されていくでしょう。しかし突然、状態異常攻撃を行ってくる敵が出たとして、有効な方法が状態異常耐性をつけるだった場合でも、プレイヤーは「パラメータを上げて敵を攻略する」という概念モデルを持っているため、まずレベルを上げて挑み、負けても解決策としてレベルを上げようとする可能性があります。状態異常耐性をつけられれば楽に突破できるかもしれないのに、これまでの体験によって形成された固定観念的な概念モデルに縛られ、非効率な行動をとる恐れがあります。特に、遊び方が変わるとき、新しいモードが出現するときなどは、今現在プレイヤーの概念モデルがどのようになっているかを意識することが必要になってきます。

このように概念モデルは、ユーザーがどのようなアフォーダンスを知覚するかという点にかかわってきます。プレイヤーがどのようなゲームのイメージ、概念モデルを持っているかで、ゲーム内の情報にどう対処するか、どのような行動をとりやすいかが変わるため、ゲームデザインをする上ではそれを考慮することが必要と思われます。

まとめ:プレイヤーが正しいイメージを持っているか注意する

プレイヤーはゲームプレイによってつくられた自身の概念モデルに従い、アフォーダンスを知覚します。ある程度はシグニファイアで行動を矯正することができますが、FPSなのにライトを使用するのが正解など、概念モデルに反するようなシチュエーションを作る場合、既存の概念モデルではプレイヤーはわからないだろうという意識を持つことが重要だと考えられます。

正しい概念モデルとシグニファイアをプレイヤーに与えることができれば、ゲーム中に内包されたアフォーダンスを正しくくみ取り、想定通りの攻略をプレイヤーが行ってくれることが期待できるでしょう。

【参考文献】

『新版 アフォーダンス』佐々木正人,岩波書店

『増補・改訂版 誰のためのデザイン? 認知科学者のデザイン原論』ドナルド・A・ノーマン,新曜社

『記号論への招待』池上嘉彦,岩波新書

『仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方』松村真宏,東洋経済新報社

上で挙げた書籍を読んでもらう場合は、『新版 アフォーダンス』、『仕掛学』、『記号論への招待』を読んでから、『誰のためのデザイン?』を読むと、内容を整理して理解できるのでおすすめです。

ただし、『記号論への招待』は少々難解な内容になるので、難しければ飛ばしてもらっても問題はないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?