短編小説:卒業記念坊主

たぶん地球はこのまま温暖化が進んでいつか灼熱の星になって滅びるのだから、オレが今日、ユニクロで上下合わせて3,990円のセットアップスーツを着て卒業式に出ることなんか本気でぜんぜんなんの意味もないんだ。

スーツの内側のブルーのラルフローレンボタンダウンのシャツにポールスミスのニットタイもそう。

全く、無意味だ。

卒業式なんて無印のトレーナーとデニムでいい、それかオレのお気に入りのアディダスのトラックジャケットで十分だ。オレがそう言ったら、オレがひと晩かけて作り上げた芸術的な寝ぐせを何とか元のなだらかな流れの髪に戻そうと鏡の前で苦心しているお母さんは

「アンタ、朝から何拗ねてんのよ」

そう言ってオレのアタマをヘアブラシでゴンと叩いた。

「いてぇな」

その年の、例年になく寒さの厳しかった冬は例年になく早足の春を運んできた。一体なにをそんなに急いでいるのかって程の駿足の春だ。桜もその春の勢いに押されて、ついこの前つめたいみぞれ雪が降ったことなんかすっかり忘れてつぼみを開こうとしている、オレの気持ちは曇天の土砂降り寸前なのに。

「タケル君が卒業式に出られないのは、もう仕方がないことじゃない。それだからせめて一緒の日に卒業証書を渡そうって、担任の青木先生と校長先生がタケル君に卒業証書を午後、届けに行くんでしょ」

「形だけの授与ってやつだろ、そもそもタケルは今、樫の木台小の子じゃないんだ」

「だからそれは形式上のことだけで、タケル君が転校したいって言って転校したワケじゃないんだし、アンタとクラスのみんながタケル君を今でも6年1組の仲間だと思ってれば、一緒に卒業したことにはなるわよ」

なにへそ曲げてんだか、お母さんはオレの髪の毛をワックスで撫でつけた。

「…そんなの欺瞞だよ、ごまかしだ、一緒じゃなきゃ、意味ないんだ」

オレは、かたい紅色の桜のつぼみにも、雪柳の真っ白い花の枝にも、卒業式のためにあつらえたような優しい春霞の空にも、なにひとつ納得がいっていなかった。

(こんなスーツなんか、着てる場合かよ)

タケがいない毎日の小さな哀しみが集積してそれが膨張して自分の中で張りつめて泣きたくなるほど、本気でそう思っていた。

タケは、こばと保育園の1歳児クラスの時からずっとオレと一緒の親友だった。こばと保育園を一緒に卒園して、樫の木台小学校に一緒に入学して、今日その樫の木台小学校を一緒に卒業して、4月からは一緒に小学校の向かいにある高月第一中学に入学するはずだったんだ。

そのはずだったんだけどな。

タケは小学校の途中、4年生の夏休みの直前に一度転校をした。あの時は寂しかったな。夏休みにずっと市営プールで泳ぎまくろう、どっちが先にバタフライをマスターできるか勝負しようぜって言っていたのに、アイツしばらく欠席してるなあ、風邪かなあと思っていたら、突然学校からいなくなったんだ。

子どものごった煮みたいな市営プールの水面に太陽の反射したきらきらとした水色は、世界にオレの親友をひとり欠いただけで、それだけでどんよりとした灰色に変色して見えた。史上最高につまらない夏休みだった。その後にやってきた2学期の秋、それは一筋のひこうき雲がどこまでも長く続いてゆく秋空が高く澄んでいても、秋風にのってやってきた赤とんぼがオレの帽子の上で一休みしていても、そんなのひとつも美しくも面白くも感じられなくて、オレは毎晩その当時はまだ世界のどこかにいると信じていた神様に祈っていた。

(神様、タケをオレのとこに帰してください。オレはそれが叶うまで一生、ブラックサンダーを食べません)

オレは大好きなブラックサンダーを断ってタケがオレの所に戻るのを祈った。そのオレの祈りが通じたのかどうかは分からないけどタケは5年の終わりに、また樫の木台小学校に戻って来たんだ。

あの時は嬉しかったな。

オレの暮らしている樫の木台という町は、オレが産まれるずっと前に山を切り崩して平地にして宅地にしたニュータウンで、それができた当時は東洋一で最先端だったらしいけど、今では夕陽で町のすべてを染め上げたように黄昏色をした古い町だ。その中にあるオレの家はお母さんのおじいちゃんが住んでいた家をお母さんが貰って、それをリフォームした中古住宅だ。内側はぴかぴかに新しいけど外壁はやっぱり夕焼け色にちょっとくすんでいるし、家の入口に植えられた松の木はお父さんよりずっと年上なんだそうだ。この家を建てたお母さんのおじいちゃん、つまりオレのひいじいちゃんはオレが2歳の時に死んだ。

樫の木台にはオレのような子どもよりも、おじいちゃん、おばあちゃんの方がずっと多い。

「オレたちの町は、斜陽の町だ」

タケはそう言った、斜陽が一体なんのことだかは、オレにはわからない。タケは4年で転校した後、ずっと本を読むのにハマっていたらしい、4年で転校して5年で樫の木台小にもう一度戻って来た時は、前ほどオレと校庭を走り回らなくなった代わりに、なんだか難解な日本語をやたらと使うヤツになっていた。

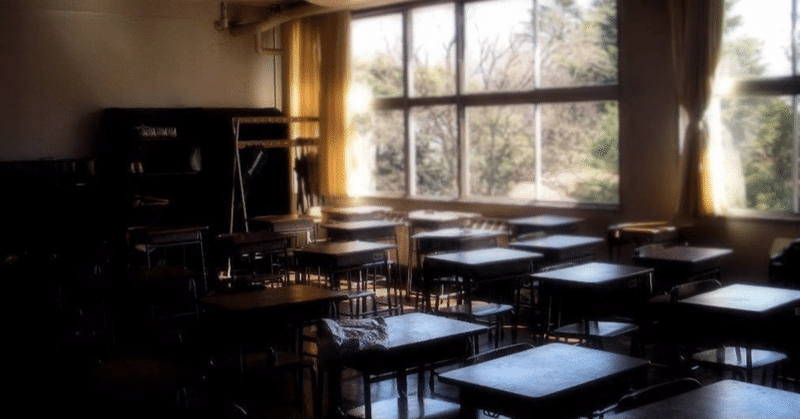

そんな斜陽の町にある樫の木台小は、どの学年もほとんどひとクラスだけ。お母さんはかつてはどの学年も4クラスか3クラスはあったらしい小学校の、もう使われていないがらんとした空き教室を見るといつも

「少子化って本当なのねえ…」

なんてため息をつく。ともかくオレたちはひと学年ひとクラスで、クラス替えという地殻変動のないほぼ同じメンバーで6年一緒にやってきた。この6年間でクラスのメンバーに入れ替えがあったのはタケが転校して戻ってきて、それからまた転校して行ったってことと、4年の春に東京から佐倉って女子が転入してきただけだ。

佐倉は東京から来たって言っても、スカイツリーがあるとかすぐそこに都庁が見えるとか、そういう大都会からはずっと外れた、樫の木台とそう変わらない普通の町から来たらしい、府中って競馬場がある町だって言ってた気がする。おとなしくて口数がごく少ないけど、挨拶したら笑顔で返してくれるふつうの、感じのいいヤツだ。でもオレは女子のことはよく知らない。女子はフウ子ってオレと保育園が一緒だったでかい女が仕切っている、フウ子は樫の木台駅のすぐ前にある美容室のひとり娘で、クラスの女子のリーダーだ。

フウ子はクラスで一番背が高くて、スポ少のミニバスチームのキャプテンで、頭もすごくいいし口喧嘩では誰も勝てないし、もしかしたら殴り合いの喧嘩でも誰も勝てないかもしれない。だから例えばクラスの男子が女子をからかって、それが喧嘩とか言い合いなんかに発展してあげく女子が泣いたりすると

「どいつがやった!」

なんて鬼の形相でフウ子が飛び出して来て、男子は大体ボコボコにされるからクラスの男子は誰もフウ子に逆らわない。

「タケと一緒に卒業したかったな…」

玄関で兄ちゃんが借してくれたすこし大きいこげ茶のローファーを履いてオレがそんなことを呟いたら、お母さんはちょっと笑った。

「タケル君は別に外国にいるって訳じゃないんだから、卒業式のあとに連絡して行ってみるとかできないの?何ならお母さんが車で送ってあげるけど」

そんなこと、当然オレはタケに言ったよ、メールで「オレがそっちに行くから卒業式の日、一緒に写真撮ろうぜ」って。そしたらタケに「オレは今、サトにお見せできるような姿じゃないんだ」って断られたんだ。なんだよソレ、どんなオマエもお見せしろよ、オレたちは親友だろ。

オレはそれに返信しなかったし、タケからもそれ以上返信は来なかった。

🌸

沈丁花匂いのする通学路を、スーツの上に羽織ったトラックジャケットのポケットに両手を突っ込んで、可能な限りうつむいて、最高に面白くなさそうに歩いて辿り着いた小学校にはもう正門の『第67回 樫の木台小学校 卒業式』と書かれた大きな看板の前で写真を撮っているヤツが大勢いた。友達同士で、親子で、先生と。

そこに集った卒業生の男子は大体がオレとよく似た紺か黒のスーツを「仕方ないから着てやった」って感じに体に引っかけていたんだけど、そこにいる女子全員が桜の、椿の、牡丹の、あとそれからアレは何て言うのかな、花じゃないけど、矢がすり?そういう柄の袴姿で、髪の毛は凝った形に結い上げ、そこにさらに大きなリボンや花飾りをくっつけていて、その風景にオレはひどく驚いた。

(なんだ、女子のアレ…)

オレが全然知らない内に女子だけで談合でもあったんだろうか、それか女子は全員袴を着てこいとかそういう連絡でもあったのかな。オレは着るものなんかなんでもいいし、何ならいつものトレーナーでいいじゃんなんて思ってたんだけど。女子はそうじゃないんだな。なんだよアイツらちょう大変じゃん。

「女の子は華やかねえ、うちはアンタとお兄ちゃんだけだし、女の子もいたらよかったな」

「じゃああとひとり産めば、まだ間に合うだろ」

極彩色の花束みたいな女子達を見て、お母さんが少し羨ましそうにそう言うのが面白くなくて、オレはなんだかすごく不貞腐れた返事をしてしまった。

(何が袴だよ、オレは大切な親友を欠いた卒業式なんかちっとも嬉しくないんだ。おい宇宙のどこかにある隕石、落ちるなら今だぞ)

そんなことを考えながら、いつもの昇降口で履きなれない革のローファーを上履に履き替えて、それの踵を踏みつけたまま階段を駆け上がり、いつもの6年1組の教室に入るとそこもまた女子達による桃色と紫と水色の、色の洪水だった。

その中に2人だけ、紺色の制服を着た女子がいた。オレの小学校に制服はない、それは春からクラスの半分以上が進学する高月第一中学校の制服だった。それでオレは思わずその紺色の制服の2人のうちのひとりに話しかけた。

「フウ子って、袴じゃないんだ、なんか意外」

「流行りにはあえて乗っからない主義なの、悪い?ね、すみれ」

それはクラスの女子のボスであるフウ子と、そのフウ子の親友の佐倉すみれで、佐倉もまた高月第一中学校の制服に、さっき教室の入り口で担任の青木先生がオレ達に手渡してくれたシンビジウムのコサージュを胸につけていた。これがフウ子と佐倉の卒業式の晴れの衣装らしい。

その夜空を濃縮して布地にして仕立てたような濃紺の制服は、極彩色の洪水の女子達の中では、凛とした孤高の紺色になって、なんだか逆に目立った。

「悪くないけど…だってフウ子のお母さんて美容師だから、フウ子の卒業式だったら着物とか袴とか髪型とか、そういうのすげえ張り切るんじゃないかって思ってたからさ、だから」

「ママが美容師だからこそ、今日みたいな卒業式の日はかき入れ時で忙しいの。自分の娘の卒業式の袴なんか構ってる暇ないのよ。あたし髪だって自分で編んで結ってきたんだから。自分のことは自分で、12歳にもなって親になんでもかんでも用意してもらえると思ってるとしたら、ソイツがコドモなのよ」

そう言って胸を張り腕組みした170㎝、女子イチの長身でオレを見降ろすフウ子の髪は、両サイドの髪をきれいに編み込みして、さらにそれを後ろで一つにまとめてまた編んで、その端をふんわりとリボンを結んだ、(コイツこれを自分で編んだのかよ…)って驚くような難解なもので、隣で微笑んでいる佐倉もまったく同じ髪型をしていた。

「佐倉の髪もフウ子がやったの?」

「そ、一緒に編んだの。あたし達親友だからお揃いなんだ、ねー」

「ねー」

「そっか」

フウ子は口が悪い、でも基本的にはすごく優しい、時々その優しさに凶暴性を含むけど。

フウ子が佐倉と仲良くなったのは、あれはたしか4年の時に図工の時間に佐倉が持って来た彫刻刀が何代前のお下がりかってくらい古いもので、それをクラスの男子の誰かがからかったことがきっかけだったはずだ。その時その男子が佐倉の古い彫刻刀の箱を取り上げてこう言ったんだ「佐倉んち母子家庭で貧乏だもんな」って。

確かに佐倉の家は、佐倉と4つ上らしい佐倉の兄ちゃんとお母さんだけの家で、あとから聞いたらこっちに引っ越してきた理由はお母さんがお父さんと離婚したからだったってことだった。それで佐倉はお母さんと兄ちゃんと佐倉の3人、学区のはずれにある古い市営住宅で暮していたから、確かにお金が沢山あって豊かに暮らしているって感じゃなかった。でもそうしたらフウ子が突然、床に自分の彫刻刀を叩きつけて猛烈に怒ったんだ「母子家庭の何が悪いんだよ」って。

フウ子の家もフウ子が小3の時にお父さんが病気で死んで母子家庭になったんだ。そしてオレはあんな見事な飛び膝蹴りを後にも先にも見たことがない。きっとこの先フウ子とはまだ長い付き合いになるんだろうけど、ゼッタイにガチで喧嘩をするのは止めようと、オレはこの時に心に誓ったのだった。

「あの…タケル君、今日こられなくて残念だったね、一緒に写真撮りたかったね」

フウ子の隣でにこにこしていた佐倉がオレに向ってそう言うので、オレは、ああウンそうだねと言った。我ながらそっけない返事だ。でも佐倉は4年の春に転入してきて、そんなに付き合いのないタケのことをちゃんと覚えていて、タケが今日この場にいないことが残念だって言ってくれて、そのことがオレはとても嬉しかった。佐倉ってそういうヤツだ、大人しくていつも黙っているけど、すごく優しい、いいやつなんだ。

そして、フウ子もすげえいいヤツだ。

フウ子の家は確かに母子家庭だけど、フウ子のお母さんは美容室を樫の木台にひとつ、それから隣町にもうひとつ、あとネイルサロンをふたつ経営している社長さんだ。社員も当然何人かいて、今日だって涼しい桜色の着物に、少し明るい栗色の髪を綺麗に結い上げて娘のフウ子の卒業式に出席している。さっき校庭の桜の木の下でオレのお母さんと話をしているのをオレは見た。

つまりフウ子のお母さんには、娘の卒業式に袴一式をそろえてやる時間もお金もちゃんとあるはずなんだ、それなのに今日フウ子は春から通う中学校の濃紺の制服を着ている「袴なんか逆にださい」なんて言って。

きっとそれは親友の佐倉が袴を用意できなくて、それで1人だけ中学の制服を着て来ることになるから、だった自分も袴なんか着ないってことなんだろう。でもフウ子は絶対佐倉には「袴なんか背の高いあたしには似合わないから」とか「ママが忙しいから」とかなんとか言って「すみれが袴を着られないならあたしも着ない」とは言っていないはずだ、フウ子はそういうヤツだから。

「ねえ、アンタはタケルに今日、会いに行かないの、タケルは転校してるけど、アレは一時的な、書類上のことでしょ、だから今日青木先生は卒業式の後、校長先生とタケルに樫の木台小の卒業証書を手渡しに行くんじゃないの」

その紺色の制服を、襟元のエンジ色の細いリボンを、まるでこの日のためにあつらえた特別な一着みたいに着こなしているフウ子は突然オレにそう聞いた、あんたは今日タケに会いに行かないのって。

「タケさ、今はサトにお見せできるような自分じゃないんだって。その『お見せできない』の意味がオレには全然わかんないだけど、だからオレは行かない。どうせ行ったってさ、ああいう病院って今、気軽にお見舞いできるようにはなってないんだろ」

「フーン、タケが今あんたに会うのがイヤってのは、あたしにはちょっとわかるけどね」

「は?なんで?なんで親友のオレに分からなくて、フウ子に分かるワケ?」

オレが、オレを仁王立ちで見降ろしているフウ子に背伸びして聞いた時、廊下から青木先生がオレ達、6年1組全員を呼んだ。

「オーイ、体育館に移動するぞー、全員廊下に整列―!」

それでフウ子はやっと150㎝になったところのオレの頭をポンと軽くたたいて「それはアンタがコドモだからよ、理由はあとで教えてあげる」と言って笑って、佐倉と手を繋いで駆け足で廊下に出て行ってしまった。

「なんだよ」

オレは少しムッとしながら、ぞろぞろと廊下に出て行く同級生の中に混じって教室から出ると、廊下に背の順に整列した。本当ならオレのすぐ前がタケだったのにと思いながら。

卒業式は、すこし肌寒さを感じる体育館の紅白幕にぐるりと囲まれて、いつもの退屈な校長先生の長い話で始まり、中盤にはコチコチに緊張して右手右足、左手左足を一緒に動かして故障したロボットみたいな状態で登壇した青木先生が6年1組全員の爆笑を誘い、最後の写真撮影では誰かが泣きだして、なんだか感情の起伏の激しいものだった。きっとみんなは楽しくて嬉しくて、すこし淋しかったんだろうな。でもオレはと言えば、卒業式の間100回以上

(ああ、ここにタケが一緒にいてくれたらな)

そればかりが頭に思い浮かんで、卒業式どころじゃなかった。タケとは保育園を一緒に卒園して、小学校も、その次の中学校も、あわよくば高校だって一緒に卒業したいって思っていたんだ、オレはな。

タケがいまどう思っているかは、全然分からないけど。

🌸

卒業式の後、校庭の雪柳と沈丁花に見送られて記念品と紅白饅頭と卒業証書の筒を抱えたオレは、家ではなくフウ子の家であるところの美容室に行くことになる。あの世界の誰をもだいたい間抜けな感じにしてしまう美容室のケープを纏ったオレの横には、フウ子と、佐倉と、それからフウ子のお母さんが困惑した顔をして立っている。そんな中、オレは多分人生で一番、最高に大真面目な顔でこう言った。

「じゃあ、1ミリ坊主でお願いします」

「あのねえ、おばさんもサトル君とは長いお付き合いだし、サトル君のお母さんからも『本人の希望だから』って了承を得ているし、何よりお客様の注文はお聞きするのが美容師ではあるんだけど、サトル君は別に中学に入って野球部に入るワケじゃないんでしょ?」

サトル君は顔がまだあどけないし坊主はちょっと似合わないわよ。昼前まで真珠のかんざしひとつできれいに結い上げていたやわらかな栗色の髪をきりっとひとつにまとめて、仕事用の白いシャツと黒いサロンエプロンに着がえたおばさんは腰に手をあてて軽くため息をついた。そうしたらおばさんの隣のフウ子がオレを後押しするようにしてこう言った。

「いいじゃんママ、サト本人が思い切りよく坊主にしてくれって言ってんだからさ」

「でもねえ、大昔のお母さんが中学生だった時代ならともかく今どき、修行僧みたいな坊主って流行ってないでしょそんなの、例えばホラ、うんと短めのツーブロックとかじゃだめなの?」

「ダメなんだおばさん、ここは思い切って丸坊主でお願いします」

卒業式のあと、オレは色々あって丸坊主にすると決心をした。それで「だったらウチで刈りなよ」と言うフウ子と佐倉と一緒にフウ子の家の美容室のあるビルにそのまま行って、フウ子のお母さんであるところのオーナー兼社長にオレは頼んだ。

「おばさん、オレのアタマ、丸坊主にして」。

それは、フウ子が卒業式の後の教室でオレにこんな話をして、そのことが発端だった。

「サト、アンタさあ6年の2学期にタケから写真つきでメールがクラス宛てにきたでしょ『頑張ってます』って、その時の画像でタケがなんで白いニット帽をあんなに目深にかぶってるのかなってすこしも疑問に思わなかったの?」

「いや…別に、寒いのかなって思った…かな?」

「アレ9月の写真で場所は病室の中だよ、寒いワケないじゃん、バッカじゃないの。タケが何の病気かって、青木先生からちゃんと聞いてなかったの?」

「ちゃんと聞いたし知ってるよ、正常な血液が体の中で作られなくなるって病気だろ、だからタケは強い薬を身体に入れて、それを今、治してるんだろ」

「その強い薬のせいで髪の毛が抜けるのよ、どれくらいつるつるになるのかは人によるらしいけど、とにかくその薬は強すぎて病気だけじゃなくて、人間の体自体も攻撃しちゃうの、それで髪の毛も眉毛も睫毛もみーんな抜けちゃうのよ」

「…じゃあ、あの時のタケって」

「多分髪の毛がほとんど抜けてたんじゃないのかな、だから帽子をかぶってたんじゃないの。それにあたし達が知ってるタケより色が随分白かったし痩せてたでしょ、そんな風に自分の見た目が変わって、痩せて弱ってるとこなんかあんまり人に見せたくないじゃん、とくに親友のアンタには。だからタケはあんたに『今サトにお見せできるような姿じゃないんだ』なんて言ったのよ、きっとそう」

「そんなの…親友のオレにはどんな姿でもお見せしろよ」

「じゃあアンタはさサト、病気で痩せてハゲたところ、普通に元気な友達に見せたいと思う?それで大丈夫じゃないのに『大丈夫?』とか聞かれて、大丈夫だよなんて言いたい?」

言いたくない、かもしれない。

「ていうか何でフウ子はそんなことわかるんだよ、おまえオレと同じ6年のくせに妙にでかいなと思ってたけど、実は成人してんのか?それか人生3周目とかなの?」

でかいという言葉はフウ子を怒らせるトリガーだ。オレはフウ子に無言でイッパツ頭を引っ叩かれた、いてえな。

「あいて」

「だって、あたしのパパも、タケと同じ病気だったんだもん、それで死んだんだもん」

「えっ…そうなの?」

「そーだよ」

親友のオレが全然理解も予想も考えもしていなかったことを、フウ子が理解して知っていた理由はとても簡単だった。フウ子が小学校3年生の時に死んだフウ子のお父さんもまた、タケと全く同じではないけれど、それによく似た血液の病気だったんだ。

フウ子のお父さんも病院でそれと格闘している間、薬のせいで髪の毛がほとんど抜けて、野球で甲子園に出たっていうのが自慢の長身でがっちりした、それこそボディビルダーみたいな人だったのに、脂肪も筋肉もすべて落ちて酷く痩せてしまって、それでそういう弱り切った姿を娘のフウ子に見せたくないからと、フウ子の面会を拒否した時期があったんだそうだ。

「ウチはね、パパも美容師だったの、美容師ってお洒落がお仕事みたいなとこあるじゃない、実際すごいカッコイイパパだったしね。それなのに病気ですっかり弱って、見た目が極端に変わっちゃった自分がイヤだったんだって、そんな自分があたしの記憶に残るのがイヤだったって。パパがずっと後になって教えてくれたの、フウ子の気持ちも考えずにごめんなって。まあ最後はあたしが最終手段を使って、強行突破でパパに会いにいったんだけどね」

フウ子はひひひと笑った。それで当然オレは聞いたんだ、フウ子の使った最終手段て一体何だよって。

「自分の髪の毛をばっさり切ったのよ、パパだけがハゲじゃなければ少しはパパの気持ちも違うかなと思ったの。ホントは頭髪全剃りして坊主にしてってお母さんに頼んだんだけど、それだけはお母さんはできない勘弁してって言うからさ、仕方なく人生最高のベリーショートでパパの病室に乗り込んだの。今パパの髪が全部抜けちゃってそれが恥ずかしくてあたしに会えないって言うなら、あたしも髪の毛丸坊主に近い長さに切ってきたからあたしと会ってって。だからほら、あたしって大体いつもロングだけど、3年の時だけ極端に短くしてたでしょ、覚えてない?」

「ぜんぜん覚えてない」

「そーいうとこだよね。ともかく、あんなに四六時中、双子かってくらい一緒にすごしてきたサトにタケが会いたくない訳ないよ、ただ薬のせいで痩せたり、髪の毛が抜けたりしてる自分を見て、サトがどんな顔をするのかなって、それを怖いって思ってるんじゃないのかな」

「オレ、『やべえ』とか『カワイソー』なんて顔しないよ」

「タケって4年の時に半年入院して、それで学校に戻った後、結局また今も入院してるでしょ、タケの病気がぶり返しちゃったってことなんだと思う、パパもそうだったから。タケは今どんな気持ちなのかな、アンタならどう思う?入院が長期になるからって、それで病院の中の院内学級に6年になってから2度目の転校をして、もともといた学校から卒業できないなんてさ」

タケの会いたくないは、本心だけど本心じゃないんだよ。

4年の夏に病気が分かって入院したタケは、5年の春に退院して樫の木台小に復帰し、6年の夏のはじめにまた隣の市にある大学病院に長期入院することになった。長期入院している子どもは体調の良い時には病院の中にある院内学級に通って勉強することになるらしいんだけど、その場合は元いた学校から院内学級に転校しなくてはいけない。だからタケの卒業する小学校は書類上、市立そのやま支援学校分校になる。確か分校の今年の卒業生は、タケひとりだけだって聞いている。

(さびしいだろうな)

オレは教室の窓の外いっぱいに広がる、春らしくすこし霞のかかっている空を見た。そうしたらふんわりとやわらかくてぬるい風が吹いてきて、沈丁花の匂いがした。

それでなぜだかオレは唐突に、そして猛烈とタケに会いたい、オレは今日タケに会いに行かなくちゃいけないんだって思ったんだ。

🌸

タケの入院している大学病院は、樫の木台の駅前からバスで20分ほどの所にある。川沿いの、3年前に建て替えをしたぴかぴかのトウフみたいに真っ白くて四角い建物だ。

オレは、バリカンを握ったまま最後まで「ねえやっぱり5ミリじゃあだめ?」と躊躇するフウ子のおばさんを「ぜったい1ミリで」と説き伏せて、結果このまま修行僧として寺に入ってもぜんぜんイケるだろうって頭になった。

「サトル君さ、急に髪を短くすると寒いし、風邪ひくかもしれないから、これ」

なんだかお祖母ちゃんみたいなことを言ってオレのことを心配してくれた佐倉が、急いで家から持って来たらしい佐倉の兄ちゃんの黒いニット帽をかぶってバスに乗り、オレの坊主アタマが「超似合わない、相当面白い」なんて、何の遠慮もなく指までさして笑ってくれたフウ子に

「小児病棟は5階ね、エレベーターホールにインターホンがあるから、それを押して看護師さんに要件を伝えたらいいの。部外者は基本的に病棟には入れないけど看護師さんに頼めば、タケに要件を取り次いでくれるし、それでタケがあんたに会うって言えば、看護師さんがタケをあんたのいるエレベーターホールに連れてきてくれると思う」

そう教えて貰った。フウ子があの病院のことに妙に詳しいのは、フウ子のお父さんもあの大学病院に入院していて、フウ子とおばさんがあの病院でお父さんを天国に見送ったからだ。

フウ子と佐倉に見送られてバスに乗り、オレは病院に乗り込んだ。オレは病院に向っている間、遠くに見える真っ白い病院の建物が西に傾きはじめた太陽の光を浴びてきらりと光るのを眺めながら、タケはオレに会ってくれるだろうかって、そればかりずっと考えていた。

今、タケのいる小児病棟というのは、フウ子によると「エレベーターホールと病棟の間にキーロックのかかるガラス扉があって、それで内と外の世界に隔てられている」らしい。でもどうしてもひと目、ガラス越しでもいいからタケに会いたいって言ったらきっと会えるはずだ。そう思ってタケにはひとつも連絡をせずにオレは現場にやって来た、我ながら無謀だったと思う。

大学病院の1階の正面玄関から堂々院内に入り、4基あるうちのエレベーターのひとつに乗り込んだオレは、エレベーターの中の奥の壁が鏡になっているのを見て、ちょっとだけ佐倉に借りたニット帽を外してみた。そうしたらそこに写る人生初の丸坊主のオレの姿は、なんか勝手に笑いがこみあげてくるほど滑稽なもので。ふざけていないのにふざけているような感じっていうか、すげえ面白いなオレの顔。

(人間て、髪型が9割だな)

オレはこの時初めて知ったけど、人間て見た目がちょっと見慣れない、というかあんまり似合わない髪型になったりするだけで、妙に恥ずかしいし、結構気持ちが落ちるもんなんだな。

だったら、薬のせいで勝手にどんどん毛が抜けて、痩せて、それからフウ子が言うには「薬のせいで滅茶苦茶ご飯がまずくなる」なんて状態になっているらしいタケは、きっと相当辛いだろう。この温かな春の入り口のこの日も、卒業式のシンビジウムのコサージュも、PTAから贈られたぽってりと丸い紅白饅頭も、とにかく今、世界にある卒業式っぽいすべてを呪っているかもしれない。

オレはタケが病気だって、それもかなり難しくて大変な病気なんだってちゃんと青木先生から聞いていた筈なのに、自分が寂しくてつまんないってことばっかり考えて、ぜんぜんタケが今どんな気持ちでいるのかなんてこと、想像したことがなかった。

ごめん、ごめんな、タケ。

オレが猛省の気持ちとともに意を決して、小児病棟のある5階のエレベーターホールと、小児病棟のフロアを隔てる大きな自動扉の前のインターホンを鳴らそうとした時、自動扉の向こうの、長い廊下の突き当りにオレは見慣れた大人の顔を見つけた。それは担任の青木先生で、そういえば先生は午後に卒業証書をタケに渡すために病院に行くって言っていたんだ。

「青木先生!」

オレは思わずガラスの向こうの先生に手を振った。先生はオレに気が付いて驚き、おいサトル、一体どうしたんだと言った。オレたちの間には3メートルほどの距離と分厚いガラスの壁があって本来、相手の声なんて聞こえないはずだけれど、そういう顔をしていた。そうしてその青木先生の隣には、白いニット帽をかぶったタケが立っていた。

「タケ!」

オレは叫んで、タケも何か言って、それでタケはオレに近づいて来た。タケは遠目にもかなり痩せて見えた、駆け足すると少しふらつくのか、すこし足をもたつかせて、それでも多分出来得るかぎりの早足でオレの所に向ってきてくれた。

(オマエ、なんでここにいんの?)

タケはそんな顔をしていた。それでオレはタケがオレとタケを隔てているガラス扉の前まで来た時、覚悟を決めて佐倉に借りていた黒いニット帽をするりと取った。そこにあるのは極限までバリカンで髪の毛を刈り取ったオレの人生初の丸坊主で、オレはそれをうっかり青木先生にも披露する羽目になったけれど、そんなのもう構うもんか。

「サト、それどうしたんだよ、頭、なんかの罰ゲームか?」

自動扉の上にある開閉キーを解除して、ガラスの隔たりを取り払った病棟とエレベーターホールの境界線上でオレと向かい合ったタケは、やっぱり以前よりずっと痩せて青白い顔をしていたけれど、口調はいつものタケだった。そしてオレに一体なんでそんな愉快な髪型にしてんだよって聞いた「オマエ、出家でもするのか」って。タケは相当驚いていた、だからオレはあえて笑顔でこう言ったんだ。

「エート…これはアレだよ、卒業記念!」

「卒業記念て…、サト、おまえってさあ」

「なんだよ」

「バカじゃねえの」

「オレがバカなのはタケもよく知ってるだろ、その辺は気にすんなよ」

「まあな」

「同意すんな」

それからタケは笑って「じゃあオレのこれも卒業記念か」と言うと、自分の白いニット帽をさらりと頭から剝ぎ取った。そうしたらフウ子が予想していた通り、そこにはほとんど髪の毛がなかった、部分的に残っている部分すらない、時折1本か2本、天辺に冬の枯草みたいにして毛髪が残っているだけだ。ああタケはこれが本気で嫌だったんだろうなってオレにはわかった。病院の中ならきっと同じような子が何人もいるんだろうけど、病院の外だとやっぱりちょっと目立つもんな、もしかしたらタケのこの頭を見て、びっくりしり笑ったりしたヤツがいたのかもしれない。

「お揃いだな」

「お揃いだ」

オレたちは互いの頭を見てゲラゲラ笑った。そうして笑いたいだけ笑って、坊主頭とハゲ頭で一緒に卒業の記念写真を撮った。タケはこの時病棟の外に出てウイルスとか細菌にやられると相当ヤバイ状態だったから、写真に残っているオレとタケの間は水槽かってくらい分厚い病棟のガラス扉に隔てられているけど、それでも一枚の写真に笑顔で収まって、オレたちは一緒に卒業できたんだ、そう思えてオレはとても嬉しかった。

それでなんだかふいに涙が出てきたから、オレは焦って強く目をこすった、そうしたらガラスの向こうのタケもオレと全く同じことをしていた。

「ウソ、泣いてんの?」

なんてことをタケはオレに聞かなかったし、オレもタケにそんなことは聞かなかった。あれは多分花粉のせいだ。あの年の花粉の飛散量は相当なものだったらしいからな、そういうことにしておこう。

タケが退院できたのは、その年の夏のことだった。

🌸

「…ということを、オレはいま唐突に思い出した」

「なに?タケはオレにもういっぺん丸坊主にしろとかそういうハナシを、今してんの?」

「いや、オレはサトの渾身のツーブロックがぜんぜん似合わねえなってハナシを、今してんの」

「なんだよ、うるせえよ」

オレが1ミリ坊主で、タケがハゲだったあの春から何度も何度も桜の季節がやって来ては去って季節は巡り、そうしてあれから6年目の春の今日、12歳だったオレの願い通りオレとタケはふたり揃って同じ県立高校を卒業する。

オレ達は18歳になった。

あの後、一度面倒な病気に憑りつかれてしまったタケの体は、退院はできたものの全く前と同じようには戻らなかった。とにかく無理も無茶もできない、昔みたいに夏のプールに飛び込んでざぶざぶ泳ぐなんてことも「ちょっと心臓がやべえんだわ」ということらしくてできなくなった。再発の可能性もこの先、まだまだ用心していかなくてはいかないことなんだそうだ。

「オレ、あの丸坊主のお前の顔、なんか折々ってうか、節目節目に思い出すんだよな」

タケはそう言うと、オレが卒業式の前にフウ子の店でイキってカットして来たツーブロックの後頭部を面白がって撫でてきたので、やめろよってオレはタケのみぞおちを肘で小突いた。タケは12歳のあの春までは背の順でオレのひとつ前だったくせに今は俺よりあたまひとつ分大きいし、4月からは隣町のあの大学病院の隣にある大学の理学部の1年生だ。オレはと言えば見事に大学に全落ちして国立合格の可能性は毛ほどもなし、4月からは晴れて浪人生ほぼ確定、人生悲喜こもごもって感じだ。

「卒業式の後、フウ子とすみれが駅前のサイゼで会おうぜって、浪人ほぼ確定のオレのこと慰めてくれるんだってさ」

「じゃあサトはミートドリアを3人前くらい食え。オレもかわいそうなお前にコンビニでブラックサンダーを買ってやろう。アレ?あいつらって今日卒業式?」

「フウ子は私立だからもう終わってる、すみれは俺達と同じ県立だから今日だろ」

ブラックサンダーって、タケのオレへの気持ちは35円てことか、なんかひでえな。

フウ子はオレ達と一緒に高月第一中学に進学して中学3年になるまでに、あのでかい背丈が更に伸びて178cmになった。そしてその恐ろしい程デカい身長を生かしてモデルになった。あいつの進学した高校が私立なのはそのためだ。時折雑誌とか化粧品のポスターなんかに化粧をしてでかでかと映っているあいつは確かに美人だが、よく見れば昔とそう変わらない人殺しみたいな目をしているのに、みんななんでそれに気が付かないんだろう。

そしていつも大人しくて控えめだったすみれは、実のところ死ぬほど頭が良くてかつ負けん気の強いヤツで、高校はこのあたりでは名前を聞いたら誰もがひれ伏して道を開ける進学校に進学し、高3の秋に早々と推薦で大学を決めてこの春からは奨学金を得て大学生としてまた東京に戻る、フウ子も春から活動拠点を完全に東京に移すんだって。あいつらは姉妹みたいにいつまでもどこまでも一緒にいる気でいるらしい。

そんなことを考えていたら、廊下がふいにざわざわと騒がしくなった。

「おし、そろそろ講堂に行くか、卒業生全員集合だ」

「校長の話なげえんだろうな」

「そういう時は素数を数えてやり過ごせ、浪人生」

「うるせえな」

今からオレとタケの、保育園から数えて4回目の一緒の卒業式だ、そしてこれが最後の一緒の卒業式だ。オレはもう地球なんか滅びろとか、隕石がここに落ちたらいいとはひとつも思っていない、タケと一緒の穏やかになだらかに優しい春が、この先もずっとオレ達に、いやタケに巡ってきてほしいと強く、強く願っているんだ。

サポートありがとうございます。頂いたサポートは今後の創作のために使わせていただきます。文学フリマに出るのが夢です!