コンビニとダイソーだけで「余白なし」「無線綴じ」「B6サイズぴったり」「表紙が厚紙」のコピー本を作ってみる。(無料テンプレート有)

今年の夏、コミティアに向けてコピー本を製作した際に思いつきで表紙をファミマの光沢紙にし化粧裁ちもやってみたところ、なかなかに良いクオリティの中とじコピー本を作れたのですが、さらにクオリティをさらに上げてみたくなったので、やってみました。

コンセプトは『コンビニとダイソーで完結するクオリティ高めのコピー本』です。

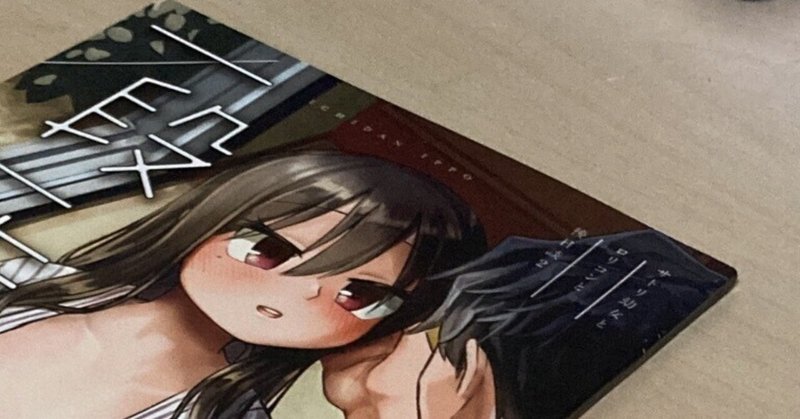

実際に作ってみた本はこちら。

次のコミケ(C101)の新刊をB6サイズで作ってみました。スペースには見本誌として置いておこうと思います。

作れる本の仕様

B6サイズ

漫画の単行本によくあるサイズ。同人誌としては小さめです。

ファミリーマート・ローソンの光沢紙がA4しかないため。断裁しない場合はその半分のA5サイズですが、今回は余白と塗りたし部分を切るのでB6が最大になります。

フルカラー表紙(PPなし)

ファミリーマート・ローソンの光沢紙印刷を使用。

触った感じはコート135kgくらいでした。印刷所でも表紙に使われる程度の厚さです。

本文20ページ以上

セブンイレブンの冊子印刷を使用。

ファミリーマート・ローソンの冊子印刷でやりたかったのですが、ファイルサイズ制限がきつかったのでセブンイレブンでやることになりました。

小説ならファイルサイズが小さいのでファミリーマートやローソンで完結できるかも。

無線綴じのため、20ページはあった方が良いかと。

それ以下の場合は中綴じにしましょう。

作る人の器用さによりますが、100ページ以内ならなんとかなりそうです。

本文188ページの本も作ってみましたが、断裁がかなり大変でした。

いい裁断機があればページ数が多くてもいけるかもしれないです。

オプションは自分でできることならなんでもOK。

簡単なところなら遊び紙から、変形断裁も可能。

今回は特にオプションを入れない、スタンダードな本で作成します。

印刷費用

本文64P(表紙込み68P) 440円

内訳:

表紙 120円

本文 320円

今回の仕様で小部数に強いポプルスさんの料金と比較したところ、15部くらいならこのコピー本の方が安上がりになりそうでした。

(制作の手間を考えるとそれ以上は印刷所が良さそう……)

必要なもの

カッターナイフ

カッターマット

金属製の定規

【本が厚い場合】角材

ダブルクリップ(大きい方がベター)

木工用ボンド

いらない紙など

ボンドを塗るときのヘラにしたり、はみ出たボンドを拭き取ったりする

ボールペン(できれば色の出なくなったもの)など

紙にスジを入れるための適度に尖ったもの

色が出るボールペンしかない場合はトレーシングペーパーがあると良い

【任意】やすり

工程

印刷用データを用意する

まずは表紙のデータを作りましょう。

背幅は上質紙70kgで計算します。

ネット上には背幅計算機が大量に転がってるので、お好きなところで計算してください。

とりあえずここでは検索結果の一番上にあったプリントオンさんの背幅計算機を紹介しておきます。

テンプレートを背幅に合わせて調整し、表紙・背表紙・裏表紙が繋がった一枚の画像を作成します。

本文データはテンプレートに乗るように塗りたしや余白を入れてください。

本文テンプレートにはトンボを残せと書いてありますが、なくても一応作業はできます。

表紙も本文も、塗り足しまで描きましょう。

機種によって印刷サイズが数ミリ程度ズレるので、それを補完するために塗りたしをやや大きめにとってあります。

ファミリーマートかローソンで表紙を印刷する

画像ができたら印刷をしましょう。表紙はファミリーマートかローソンで印刷します。コピー機の操作方法については割愛します。

なお、コピー機の機種によって余白が違うので、印刷されたものはトンボの位置が問題ないか測っておいてください。

ズレていたら正しいトンボの位置をペンで描いておきましょう。

セブンイレブンで本文を印刷する

本文はセブンイレブンの小冊子印刷で印刷をします。設定は以下の通り。

一回に印刷できるのは32ページまでです。

ページ数が多い場合、何回かに分けて印刷します。分けて印刷したものは混ざらないようにしたほうが今後の作業がスムーズです。

本文の画像にトンボがついていない場合は、トンボがついている画像(テンプレートそのままでOK)を4ページ分、両面印刷1枚分印刷します。このページは後の断裁作業で使います。

本文をページが別れるように切る

印刷した本文を小冊子ごとにまとめて、ページとページが分かれるように切ります。

紙の真ん中で切るとずれるので、印刷された画像(トンボなど)を頼りにしましょう。

ここを基準に本文の紙を揃えるので、真っ直ぐに切ってください。

ちなみに冊子をまとめて切ると1〜2ミリ程度ズレが発生します。上の写真で透けて見える裏側のトンボでも分かる通り、どう足掻いてもズレは生じるのでここは許容してください。

本文を揃える

切った紙をページ順になるようにまとめます。

本文の画像にトンボがついていない場合は、トンボのついた紙を最初と最後のページにセットします。

本文をまとめたら、切った辺(ノド側)を机でトントンして、紙束を揃えます。

切った辺の反対側、小口側はガッタガタになりますが、それでOKです。

揃えたら、背になる部分を切り揃えます。完成度にに直接関わるので丁寧にやっていきましょう。

トンボに定規を当てて、完全に切り落としてください。

立って作業をすると安定しやすくなります。

本が厚い場合は定規の上に並行になるように角材を置き、カッターの刃をピッタリと押し付けて切断面の角度がブレないようにしましょう。

一度に切ろうとはせず、何回か刃を通して切り落とすようにします。切れ味が悪くなったら容赦なく刃を折りましょう。

本文の画像にトンボがついていない場合、断裁が終わったらトンボのついた紙を取ってください。以降この紙はトンボ目的で使うことはありません。

本文の背をボンドで固める

ここからは紙をまとめて接着する作業に入っていきます。

まずは紙をまとめてダブルクリップで固定します。

小口側を下にして置いても安定するように、深く挟んでおくと作業がしやすいです。

次に背に接着する部分、先ほど切断した断面に傷をつけます。

カッターの腹の部分を使い、1cmから2cmの間隔で0.5〜1mm程の深さの溝を入れましょう。

全てのページに溝が入るようにしてください。

背の部分を上に紙束を置き、ボンドを塗っていきます。

全てのページにボンドがつくように、ヘラで伸ばします。

少し紙を湾曲させて塗るとしっかりボンドが入り込んで良い感じになります。

紙がボンドを吸収しどんどん乾燥していくので、塗って伸ばしてを繰り返します。紙束が開いたら閉じてあげましょう。

はみ出たりダマになったボンドは取り除いてください。

少し乾燥した状態で溝や隙間が完全に埋まり、接着面が平らになったらOKです。

表紙にスジを入れて、背表紙ができるように軽く折る

紙の束の厚さをはかり、その厚さの幅で表紙の裏面にスジを入れます。

印刷面の紙の中心を示すトンボに小さい穴を作って、裏面からも中心位置がわかるようにします。

穴が空いたら紙を裏返し、穴を中心に折りスジの幅の印をつけます。

印がついたらスジを入れていきます。

この時に色のでないボールペンを使うのがベストなのですが、そんなものはなかったのでトレーシングペーパーを重ねて色の出るボールペンを使うことにしました。

しっかりとスジを入れるため、カッターマットなど弾力のあるものの上に紙を置き、力を入れて紙に溝をつけます。

ちなみに生きているボールペンでも、少し寝かせ気味にするとインクをあまり出さずにスジを入れることができました。

スジを入れたら、表紙を軽く折ります。

印刷面が割れないよう、ゆっくり、優しく折ってください。

表紙と本文を貼り合わせる

いよいよ本文と表紙を合体させます。

先ほどの工程で折った表紙を机の上に置きます。

本文側の接着剤がついている部分が波打っていたら、ある程度真っ直ぐになるように少し伸ばしてください。

本文の接着部分にボンドを塗ります。この時、本文の背を固めた時よりも薄めにボンドを塗ってください。

というのも、表紙に使っている光沢紙はよく吸水するので、ボンドが多いと背がブヨブヨになって出来栄えが悪くなるためです。

本文を机の上に置いてある表紙に接着します。この時、表紙の背は机に接地させてください。

そのまま本文で背表紙を机に押し付けるようにしてしっかり接着します。給水からのボコボコ防止のためです。

ボンドがはみ出たら、いらない紙で拭き取りましょう。

接着したら乾燥するまで背を触らないでください。ブヨブヨになっているので、あっという間にボコボコになります。

角を出したい時は、机や定規などを使ってください。

乾燥させる

表紙と本文が接着したら、重ねた本など平らで重たいものを重石にして乾燥させます。はみ出たボンドで重石が汚れないように、上下にいらない紙を挟んでおくとベターです。

化粧裁ちをする

乾燥したら化粧裁ちをしましょう。表紙のトンボに合わせて切っていきます。

完全に切り落とすとトンボが使えなくなってしまうので、トンボの外側は切らずに残すようにします。

本文の背になる部分を切った時と同じく、カッターが垂直になるよう細心の注意を払ってください。本が厚い場合はここでも角材を使います。

断面をきれいにしたい場合は、やすりをかけます。

印刷面を削ってしまわないように注意しましょう。

完成

できました。

背表紙にアラが出てしまいましたが、とりあえず今回は許容範囲内ということにします。丁寧に作ればもう少しきれいになると思います。

同じサイズの本を並べてみました。

開いてみます。

接着に使っているのは木工用ボンドのみなので、市販の漫画と比べると柔らかく、奥まで開きやすいです。

まとめ

プリンターを持ってなくても、ここまでのものが作れました。

コンビニのコピー機はレーザープリンタなので、モノクロの印刷については家庭用によくあるインクジェットプリンタよりもクオリティが高くなります。

印刷と乾燥時間を抜けば、作業時間は1冊あたり30分〜1時間くらいです。

数名の友達に配る本を作る場合、選択肢に入れてみてはどうでしょうか。

参考にしたサイト

テンプレート集

2022年12月に作りました。 印刷機の仕様が変わったら使えなくなるので注意。

特に表紙の場合、機種によっては1ミリ程度サイズが変わることがあるので、印刷後は念の為サイズのチェックをお願いします。

テンプレート

無料公開分はnoteの仕様でwebpに変換され解像度が小さくなるようなので、pngに変換して拡大してお使いください。

大事なのはアスペクト比なので、問題なく使えるはずです。

ちなみにコミックマーケット101でA5正寸の中綴じコピー本を頒布したいので、近日中に中綴じ版の制作過程とテンプレートを公開しようかと考えてます。せっかくなのでB6、A5、B5も一緒に……

細かい背幅のテンプレート

背幅は0mm, 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mmのパターンがあります。ファイル形式はPNGです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?