名前を与えると理解できる、理解できると感情と切り離せる。

柴田(@4bata)です。この記事のタイトルは、amazonのレビューで見つけたフレーズ。私がブログ記事を書いて言語化する理由もこれなので、書いてみたい。

しっくりくる言葉はどのように選び取るのか?言葉同士の比較でニュアンスを感じ取り、しっくりくる言葉を探す

まず、最近読んだ「言葉の魂の哲学」の内容を紹介する。

ある友人の性格について、誰かから尋ねられた場合

・最初に浮かんだ言葉は「弱い」だったが、どうもしっくりこない

・繊細という言葉が思い浮かぶ。これもしっくりこないので

・上品、温厚、おおらか、親切といった言葉へと次々に連想を広げていく

・そして、やさしい、という言葉に至ってはじめて、この言葉がぴったりだと満足する。

・そして、やさしい奴だよ、と口に出す

・この種の実践において我々は、類似しつつも異なる言葉の繊細な表情や響きといったものの違いを評価し、その中で「やさしい」という言葉が際立ってくることを体験している

論点

・最初の「弱い」ではしっくりこなかった。何と比べて?

・「やさしい」との比較ではないはずだ、そのときまだ「やさしい」は出てきてなかった

・後になってみれば、やさしいに比べて、弱いはしっくりこない

・やさしいと思いついたのは、それまで念頭になかったから思いついたとき「しっくりきた」

・あるものの存在に気づくためには、あらかじめ念頭にそれがあってはならない

・だとしても、ぴったりの言葉を探していたとき、その言葉に対応する何か、「やさしい」という言葉ではないが、その言葉だけが帯びる独特の表情や響き、ニュアンス、魂を「弱い」という言葉のそれと比較している

・やさしいが帯びる表情は、言葉なしで認識できるのか、独立して存在するのか

まとめ的なもの

・言葉に魂が宿る、他の言葉には置き換えられない固有性を持つものとして立ち現れてくるというのは、特定の文脈の中の話

・文脈を横断して実態としての魂が存在するわけではない

・ある文脈を背景に、あるタイミングで発せられた、あるトーンの言葉が、ある表情や響きをもって我々に立ち現れてくる

・実生活においては、ニュアンスが立ち上がるのは言葉同士の比較という実践を積み重ねることで、なじみの言葉の表情を細かくはっきりと輪郭づけていくことができる

これで思い出したのが映画「キツツキと雨」のワンシーン。「映画をとる映画」なので、映画内で山崎努演じる役者と小栗旬演じる監督のやりとりがある。

ゾンビと戦う村人(山崎努)の映画内映画のセリフ:

皆恐れる出ない。我ら人間もまた、あのゾンビ達と同じように、生き場所を求めさまようだけ。ならば我ら人間は、その英知をもって、ゾンビとの共存の道を見つけよう。そして、村に平和をとりもどそうではないか!

村人:おー!

ここで、カットがはいり、気弱な監督が役者と言葉のニュアンス調整をする場面がある。

監督:最後の「おー」の前みたいなのが・・・

役者:奮起?

監督:それです、奮起じゃなくてもっと静かな感じの・・・

役者:決意?

監督:そうです、そのほうが、・・・

役者:威厳がでるのか?

監督:・・・はい

役者:だったら最初からいえ、そういうことは。

監督はニュアンスを表現する言葉をもたないが、ベテランの役者は、ニュアンスを表現する言葉を持つ。このシーンがずっと印象に残っていた。わかりにくいので、以下、私が一人芝居で再現した。

名前を与えて理解する。名前とは言葉だ。言葉はそれ単独で存在するのではなく、背景となる文脈とセットでニュアンスが決まる。私のブログは冗長になりがちだし、脱線もする。「意味のニュアンス」を自分が感じ取るまでの文脈も記録しておきたくて、こうなっているのだろう。上手い人ならもっと短く表現できるんだろうなあ。

多義性のある言葉

以前、「多義性のある言葉には、ゆるやかにチームをまとめる効果がある」というテキストを書いた。

多義性のある言葉には、ゆるやかにチームをまとめる効果がある

経営理念が最たるものだろうが、いろんな解釈ができる「多義性のある言葉」というのは非常に面白い。いろんな解釈ができるのに、なぜか同じフレーズというだけで、チームをまとめる効果があるのだ。複雑なものをシンプルにまとめるために、多義性のある言葉は上手く使っていこう。

複雑なものをシンプルにまとめられるのはなぜか?言葉としてはひとつだけど、その言葉の背景にある文脈の感じ方は人それぞれ異なる。この「まとまりとしての表現」と「ばらばらな文脈」が重なることで、いい感じにゆるくチームをまとめることができる。でもこれ日本に長く住んでいる人だけのチーム限定かも。海外で長く住んでいる人とは共有できる文脈が減る。

ここまでは「名前を与えて理解する」の話。ここからは、「理解すると感情と切り離せる」の話。

感情が動くのは、現実と固定観念に衝突がおきたとき。その理由を言葉にして固定観念を修正すれば、今後は影響を受けない。

人事業界では有名であろう、リフレクションラウンドテーブル。内省の方法だ。この研修に参加したときの気づきを書く。ちなみにこの研修の後、ひとつの出来事から学べる量が何倍にもなった。本当によい研修だった。

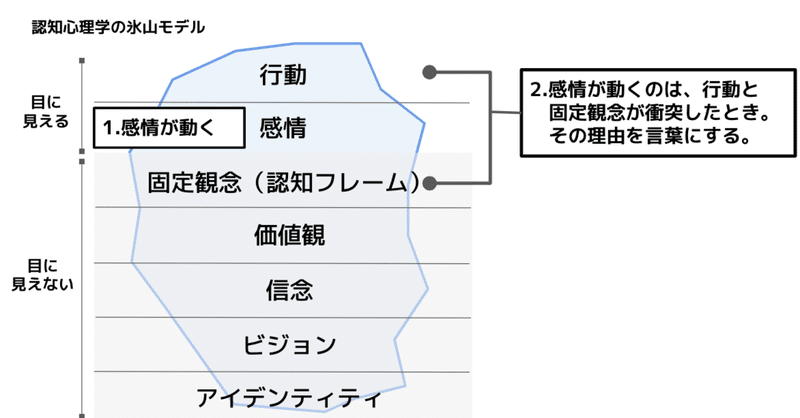

感情が動く→言語化とはどういうことか?これもリフレクションラウンドテーブルの本を参考にする(以下の氷山構造は以下の本からもってきた。絵は自分でかいたけど)。この本もおすすめ。

感情が動く理由。それは、自分の固定観念や価値観と現実に衝突が起きるから。その理由(=認知フレームや価値観と行動の衝突理由)を認識し、固定観念を修正すると、感情が動かなくなるのだ。

実際に研修で私が例をかく。

感情:社長から電話がかかってきてうざい

・社長から電話がかかってきて、出てみると特に急ぎの用事でもなく、これメールでもいいだろ、ということが何度かあってうざい

これを聞いた周囲からのフィードバック

・電話は緊急のときだけでなく、細かいニュアンスを伝えたいときや、二人で話したいときにもつかう。なので、これはこれでいいのでは?

これはすごい発見だった。電話は急ぎじゃないときも使うのか。こんなしょーもない感情からも学びがある、というのも発見だった。

これみて「こいつ何言ってるんだ?当たり前だろ」と思った人もいるだろう。ただ、研修を受けてみるとわかるが大抵のケースは、本人だけがその固定観念にとらわれており、「なんとそんな観点があったとは」という発見と興奮をしている状態だった。周囲からすると、こんなフィードバックで、本人に気づきを与えられるのだろうか、という不安になるぐらい普通のことしかいわなくてもよい。それぐらい感情に基づいた事例へのフィードバックは、本人の固定観念にゆさぶりをかけるものらしい。

これを何度か繰り返すと、面白いことがわかってくる。相手の話の内容を全部理解しなくても、「あ、ここ感情が動いてるな」という観点だけ探り、そこについて質問をしてあげるだけで、相手の内省を促すことができる。内容を把握するために認知リソースをつかうのではなく、相手の感情の動きをモニタリングするのに使うのだ。通常の会話と、内省を促す会話はそこが違うんだ、というのも発見だった。

※ちなみに「氷山モデル」は元ネタまでたどり着こうとしたけど、いろいろなパターンがありすぎてわからなかった。元ネタまで戻ることが大事だと考えているため。

名前を与えると理解できる、理解できると感情と切り離せる。

この記事の内容は、このフレーズにまとめることができる。このフレーズをamazonで書いてくれたtianさんに連絡する方法はわからないから、ここで書いておこう。ありがとうございました。

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!