ウォーキング・ベース・ギター完全攻略!⑥ 『リズムの考察 -ベースと内声の分離- 』

今回の『音楽解体新書』では、ウォーキング・ベース・ギターの構築に必須となるリズムについての考察を深めていきます。

ウォーキング・ベース・ギターの講義シリーズでは、これまで①〜③回では「ベース・ラインの構築方法」について実際のベーシスト達の演奏から手法を学んできました。

続いて、ベース・ラインに対して内声の追加として、④〜⑤回では「ドロップ2・ヴォイシング」と「オープン・トライアドの和声」について解説をしてきました。

音内容の選択方法に関してはこれで一通りの見通しがたちましたが、一つ重要な要素がかけています。

その重要な要素とは、今回ピックアップする『リズム』です。

リズムの重要性について今一度検討する

それではリズムの重要性について今一度理解を深めていきましょう。

といっても、ここでは専門的な解説は避けシンプルに。

リズムはメロディーにおけるタイミング

リズムとはズバリ、テンポに対するリアクションでテンポとは楽曲における時間軸のことを指します。

譜面ですと水平的に左から右へ経過していくようなイメージでしょう。

そのテンポは指示のない限り、基本的に変化することなく一定に推移します。

先ほど「リズムはテンポに対するリアクション」と定義した通り、リズムとはテンポの軸があって初めて成立します。

例えば4分音符であればテンポと同期する形で推移するのは簡単に想像できますよね?

*4拍子の楽曲ということを前提として

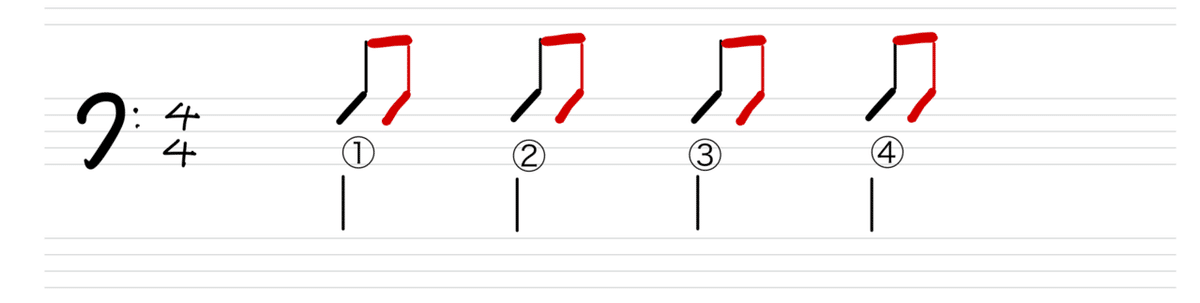

では、8分音符ではどうでしょう?

8分音符は4分音符を半分に割ったもので、「裏拍(赤色)」といった概念を生み出します。

*8分音符とは読んで字の如く、1小節の音符を8つに分散することを指していると考えると理解しやすいかと思います。(4/4拍子の楽曲を前提としています)

メロディーの構成とは?

大体の音楽はメロディーを持ちます。

そもそもメロディーとは一体何なのでしょうか?

メロディーの思考には個人的に「2つの観点」によって形成されていると考えています。

リズム構成の要素⑴

1つ目の要素は先ほど触れてきました、楽譜の水平的な時間軸を司るテンポ(と、そのテンポに対するリアクションとなるリズム)。

リズム構成の要素⑵

2つ目の要素としては、楽譜の垂直方向を意識する音高(音内容とでもいえますかね)です。

このように音楽といった芸術の基本的な構成を考えると、シンプルであって、リズムの重要性にお気づきいただけるかと思います。

リズムが無いと音楽的なメロディー(あくまで一般的な音楽における)は構成することが不可能でしょう。

リズムの練習方法と捉え方

それでは「ウォーキング・ベース・ギター」におけるリズムの分配について考察をしていきましょう。

まずは大定番となる「チャールストン・ビート」を挿入してみます。

ちなみに…

「チャールストン・ビート」とは1920年代に流行したダンス「チャールストン」に由来してその名がつけられました。

チャールストン・ビートの定義

定義としては、1拍目か3拍目に「オンビート」2拍目もしくは4拍目には「オフビート」を設けることを基本としています。

今回は1拍目と2拍目に焦点を当ててスケッチしています。

また、サンプルの第2小節には「チャールストン・ビート」とは趣向を変えたリズム・パターンをスケッチしてみました。

サンプルの第2小節目のようなリズム・パターンをどのように編み出していくのかをこれから考察していきましょう。

リズムの細分化と定義の形成

それでは実際に「独自のリズム開発のノウハウ」について詳しく解説していきます。

教材としての動画も添付していますので、そちらも併せてご参考にしていただけると嬉しいです。

先ほどは小節毎にリズム・パターンを考察してきましたが、

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?