PowerPointとKeynoteと構造化の話

「学術発表のスライドデザインについて」なる記事を以前書きましたが、この度、スライドの作成ツールをPowerPointからKeynoteに切り替えることにしました。将来Windowsがメイン機になったり、Keynoteに飽きたりすればすぐPowerPointに戻ってくると思いますが、暫くはKeynoteを使い倒して行こうと思います。

WindowsでKeynoteを使えないことを考えればPowerPointを使うのが妥当でしょうし、実際何の迷いもなくPowerPoint(時々Google Slides)を使ってきました。それにもかかわらず今回ツールを移行したのは、Keynoteの方がスライドの装飾などの思想が好みに合うためです。

*今回の話の中で出てくるツールは、記事公開時のバージョンでのものです。また、私が機能を知らないだけの可能性もあります。(その際はぜひ教えて下さい!)

WYSIWYGと文章の構造化

WYSIWYGと非WYSIWYG

今回の話の背景にあるのは、WYSIWYGツールと文章の構造化の話です。

WYSIWYGとは、What You See Is What You Get, ディスプレイで見たままの内容が出力されるというものです。今回の話に出てくるPowerPointやKeynoteはWYSIWYGのツールです。

では、WYSIWYGでないものに何があるかといえば、HTMLやXML, Markdown, LaTeXなどです。これらは、タグやコマンドなどで構造を指定し、その構造に応じてスタイルシートなどでデザインを肉付けていくというイメージです。

WYSIWYGの良さはなんと言っても、直感的に文章を作成できることです。HTMLやMarkdownは、文字で書き起こしたものをプレビューしなければ仕上がりが分かりませんし、LaTeXはコンパイルを要します。これらに比べて、GUIで操作でき、作っているものがそのまま仕上がるワープロソフトが使いやすいのは当然のことです。紙に書き起こすのと同じような作業が可能になっているとも言えるでしょう。

しかし、WYSIWYGでは、コンピュータで文章を作成・管理する、という観点から見ると困った性質があります。それは、文章の構成と装飾が不可分になりうるということです。

ワープロソフトで小見出しをつける時に、一回一回太字にしたり大きな字にしている人はいないでしょうか。そして、その結果、作ったテキストを別の場所にコピーした時に装飾がぐちゃぐちゃになった経験のある人はいないでしょうか。

これは、文章を構造化して作っていないことが(一つの)原因です。「ちょっと大きい文字」は、人間から見たら小見出しに見えますが、コンピュータから見たら「飾りがついたテキスト」に過ぎません。なので、他の場所にコピペした時に問題が発生するわけです。

一方、MarkdownやLaTeXなどの非WYSIWYGでは、タイトルや見出しなどを明示的に指定します。Markdownなら行頭に#を複数個つけて見出しにしたり、TeX言語であれば\section{}などを使います。このように、見出しや本文など、役割を与えられたテキストに対して、役割に応じたスタイル(装飾)をつけて出力することができます。

ワープロソフトでも、上に述べたような構造化をすることはできますし、見出しなどの装飾を自由にいじることもできます。しかし、ちゃんと構造化して文書を作る人は、残念ながら少数派ではないかと思います。「構造化しなくても見てくれの良い文書が作れてしまう」ことが諸刃の剣となっているといえます。

文書を構造化するメリット

前の節で、文書の構造化について触れましたが、構造化するべき理由はさまざまありますが、主に以下の二つだと思います。

コンピュータ・フレンドリな文書にする:装飾は、あくまで人間の目に映るものに過ぎません。コンピュータとしては、「見出し」「本文」など、そのテキストに与えられた役割が欲しいのです。例えば、ある文章を別の環境にコピーしたい時、その文章の見出しのみをまとめた目次を作りたい時など、文章の論理的な構造が重要になる局面は多いです。現代では書籍, Web, Wiki, Webページなどさまざまなモダリティの情報媒体があります。それらで汎用的に情報を伝えるためには、装飾から独立した、構造化された文章が求められます。

デザインの統一感を上げる:例えば、複数人で文書を書く時、それぞれの人が勝手な見出しの装飾をつければ、全体としてまとまりのないものになってしまいます。しかし、構造化した文書にすれば見出しのデザインなどを一律で適用できるため、統一されたデザインになります。また、一人で作る場合でも、装飾を修正したくなった時に、大元の装飾をいじれば全てに適用されます。

そのため、たとえWYSIWYGツールを使う場合でも、構造化した文書をつくることが欠かせません。

PowerPointとKeynoteの違い

ここまでで文書/文章の構造化の話をしましたが、ここではスライド作成の際の構造化について考えます。

PowerPoint

PowerPointでは、スライドマスターの機能があり、タイトルや本文などのスタイルを変えることができます。このタイトルや本文などは、プレースホルダーと呼ばれ、事前にフォーマットが指定された入力枠、というイメージです。

一方で、文字の装飾については、一律で指定する方法がありません。

例えば、本文の中でも強調したいところが出てくることがあります。私の場合は、太字+色変えで強調を示すことが多いです。しかし、この場合は、強調したいところ全てに対して、フォントのウェイトを選択+色変えという作業を行うことになります。

つまり、プレースホルダー単位でスタイルをいじることはできるものの、例えば本文の中である装飾をしたい、となった場合に、スライドマスターのような形で定義することはできないことになります。

Keynote

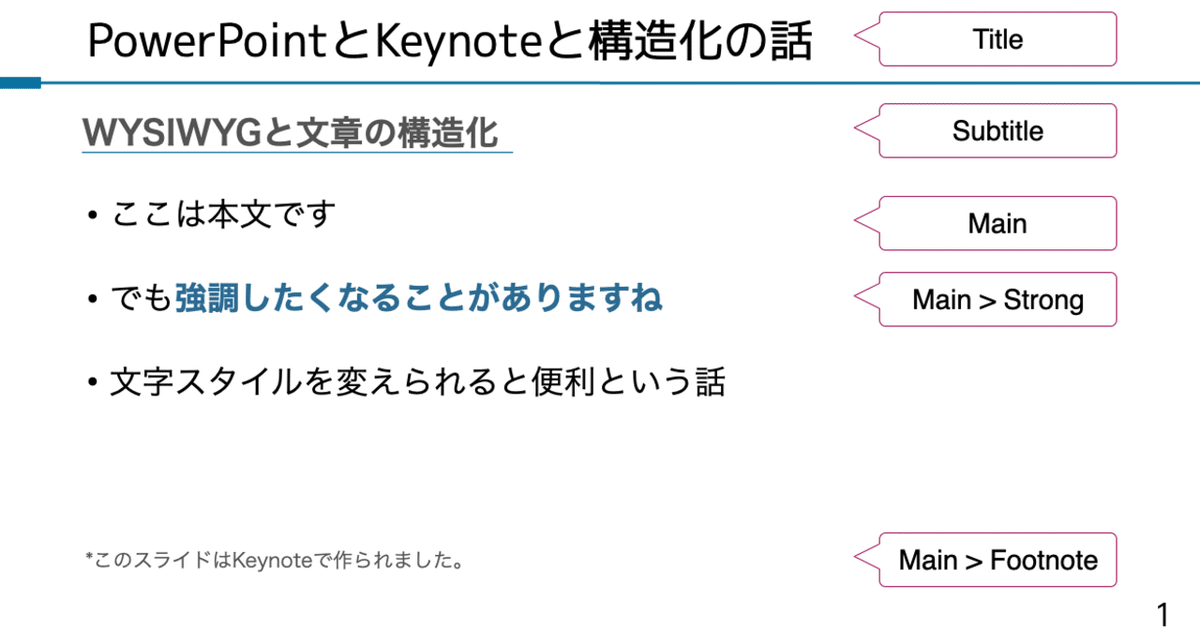

Keynoteにもスライドマスターはあり、そこでスライドの構成を練ることができます。しかし、Keynoteでは、プレースホルダーでの指定に加え、文字スタイルの指定と、装飾方法の指定ができます。

Keynoteでは、「タイトル」「本文」といった文字スタイルが用意されており、自分でスタイルを追加することもできます。さらに、例えば「本文」という文字スタイルの中でも、「強調」「グレーアウト」など、好みの装飾を登録することができます。

余談ですが、Keynoteでは数式をLaTeX形式で入力することができます。LaTeX(やそれに類する組版)を用いて論文などを書く人は、相性が良いように思います。

両者の比較

上で見たように、PowerPointではプレースホルダーという単位でのみ文字の装飾をいじることができます。一方で、Keynoteでは、プレースホルダーという概念はあるものの、文字スタイル・装飾も別で指定できるというイメージです。(本文内でタイトル用の文字スタイルを使うことも、原理的には可能です。)

上で見た両者の違いをCSSで例えるなら、PowerPointでのデザイン思想は、

h1,h2,p といったタグは存在するが、その数は限られている

基本のスタイルに装飾を加えたい場合は、HTMLで直にstyleを指定する

というものであるのに対し、Keynoteの思想は

h1,h2,pなどのタグは存在し、それを増やすこともできる

基本のスタイルに装飾を加えるのは、classで指定する

というものであるといえるでしょう。

構造化したい、という欲求を考えれば、Keynoteのほうが相性が良いのではないかと思います。

もちろん、PowerPointの開発者がこういった内容がわかっていないということは考えられず、手軽にスライドを作るツールとしては現在の機能で良いという思想なのでしょう。なので、どちらのツールが良い/悪いというわけではなく、合う/合わないの話だと思います。

デザインの構造化

上でPowerPointとKeynoteの違いについて触れましたが、どちらのソフトでも色やフォントサイズなどを変数として定義することはできないようです。そのため、デザインルールの管理の上では少し問題が生じてしまいます。

例えば、水色を基調としたスライドでは、タイトルの文字や罫線など、様々なところで水色が出てきます。この際、色は「基調の色」として指定されるべきであり、「カラーパレットから選ばれた水色」として指定するべきではありません。具体的には、何かの際にスライドの基調色を変えたくなったときに、「カラーパレットから選ばれた水色」として指定した色は一つずつ変更し直さなければなりません。

色やサイズを変数として管理するのは、Sass(CSSの強化版のようなもの)の登場などにより一般的になりつつあります。またFigmaなどのデザインツールでもそのような機能があります。ただし、手軽にスライドを作るツールとしては、現行のKeynote程度の機能のほうがシンプルで使いやすいのかもしれません。

先ほど「文章構造と装飾は分類するべき」といいましたが、以上の内容を踏まれば装飾の側でも、構造化するべき部分と自由に決めるべき部分があると言えます。

デザインは、直感を信じて進めていく局面もある一方で、(特に自分のようにセンスもない人にとっては)論理的に組み立てていく側面が多いものだと思います。私も時々、WYSIWYGの便利さにかまけて構造的に作ることをサボってしまうこともあるので、注意しなければなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?