よく育つように、畝(うね)を立てる no.426

にんにくは昨年10月初旬に植えた(定植した)。

植えるまでに、夏場に色々と土作りをして、前回(no.424)書いたにんにくの種割りをして、植える直前にやったのが今回のトピック、畝立て。

畝(うね)ってなんだ?

畑を思い浮かべると、野菜がキレイに列になっ植わっていて、それが何列も続くイメージですよね。

それは一列に種を撒いていくからなんだけど、多くの場合、いきなり畑に撒くわけじゃなくて、畑に山谷を作って、山のところに植えていく。

山谷の、山のところを畝(うね)と言って、谷のところを畝間(うねま)って言うんです。

畝は野菜が育つ場所、畝間は人が通ったり管理のために使う場所。

畝はなぜ立てるのか?

畝を立てる理由はいくつもあって、代表的には下記のようなこと。

管理をしやすくする

水はけを良くする

通気性を良くする

栄養が行きやすくする

根の張りを良くする

管理をしやすくする。はそのまんま。どこに野菜があって、どこを人が通っていいか分かりやすくなりますね。

水はけもわかりやすいですかね。

雨が降ったときに、畑が池のようになって、野菜が水没してしまっては困ります。なので、畝間で排水します。(土に吸い込まれて浸透していく能力のほうが大事だとは思うけど、それを補助する意味で)

通気性や栄養を届きやすくするというのは、土の表面積が増えることで空気と接するところが増えて、土の中にも空気や肥料が入って行きやすくなる効果を狙います。

根の張りを良くなるのは、柔らかい土の層が厚くなるから。カチカチの土より柔らかい(団粒構造の)土のほうが根はよく伸びます。

伸びやすくするために、定植前に土を耕しておくのだけど、深さ方向に耕すのには限度がある。その深さ(下)方向の限度を補うために、上方向にも耕した土を盛るイメージですね。

(ちなみにagribito農法ではプラソイラという農機具を使うので、耕す深さも普通よりかなり深いのです)

と、なんとなく畝の目的がわかったところで畝を作っていきましょう。

まずはプランづくり

まずはどんな畝をどれだけつくるか?プラン作りから。

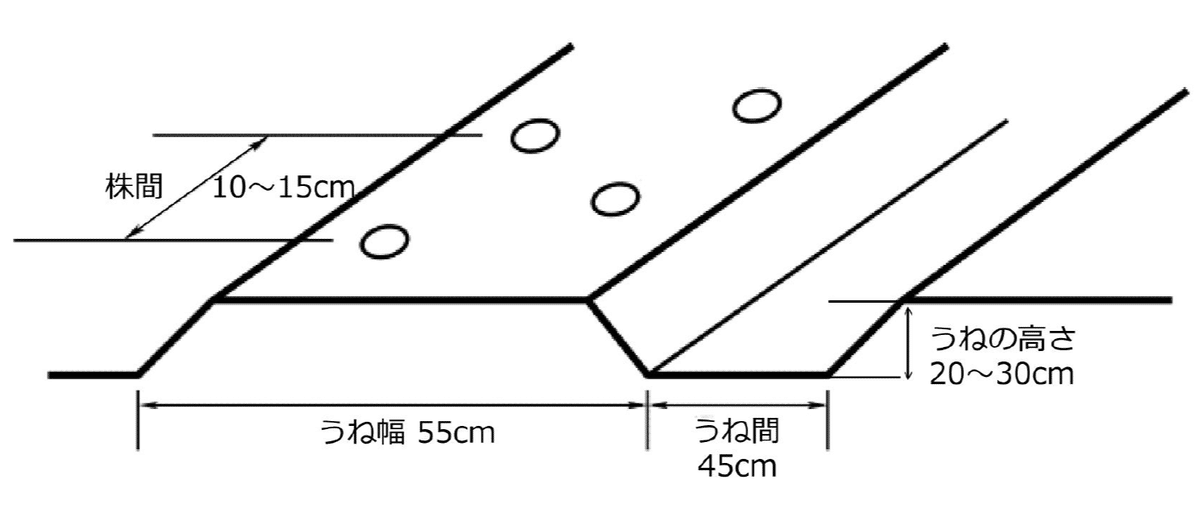

これくらいの畝を、

これくらいのイメージでー。とざっくり目処け。

土をならす

本来のagribito農法では、畝立ての前にしっかり土を作り込んで、ふわふわ負の団粒構造にしておきます。

土作りがばっちりできていれば、畝を立ててもよいのだけど、僕たちは1年目と言うこともあり、土の作り込みはまだまだの状態。なので今回は畝を立てる前に、トラクターにつけたロータリーを使って土をならした。

土をならすと、見るからにキレイですね^^

畑に線を引く

畝は、今後の管理のためにも、なんとなくの見栄えのためにも、まっすぐ作っておきたい。でも畑には目印も何もない。

だから畝を立てる前に、畑のどこに畝を立てるか(正確には畝間をどこにするか)を目印をつけておくのです。

やり方は至ってアナログ。長いビニール紐をピンっと張って、その上を歩いて、土に目印をつけていった。(メジャーで線ごとの間隔も計測して、管理しております)

線に沿って畝間を作る(=畝を立てる)

畝の立て方はいくつもあるけど、今回のやり方は、管理機と言う小型の機械を使って土を跳ね上げる方法。

管理機で先ほど目印をつけた線をなぞっていくと、通ったところの土が両サイドにはね上げられていく。

そうすると、線の部分の土が減って畝間になり、線と線の間の部分に土が集まって畝になる。というわけ。

結果的に14本くらいの畝を立てることができました♪

畝にミネラル鉱石をまく

この日の最後の作業はこれ。

出来上がった畝にはこのあとニンニクの種を植えるわけだけど、その育ちを良くするために、ミネラル鉱石を。pHの調整の役割もあります。(あ、土作りの段階でもpH調整はしてます)

畝、完成!

ここまでやって、ばっちり畝が完成!

ばしっとまっすぐできると、見ていて気持ちがいいね!

このあといよいよ、定植作業。