麻生田町大橋遺跡 土偶A 27:道じゃなく岩

豊川市の砥鹿神社里宮(とがじんじゃさとみや)の参拝を終え、奥宮参拝を決行しようとしていたものの、高山行きで遠出用の愛車のクラッチが消耗してしまい、部品交換に出したまま、1ヶ月以上も戻ってこない異常事態になって真夏に入ってしまい、本宮山に登るのは無理な状況になってしまったので、気温の下がる季節になるまで待つことになりました。

9月の下旬、愛車がやっと戻ってきて、気温が下がる予測があったので早速、本宮山の麓にある本宮山登頂を目指す人たちをサポートをする施設、ウォーキングセンターに向かいました。

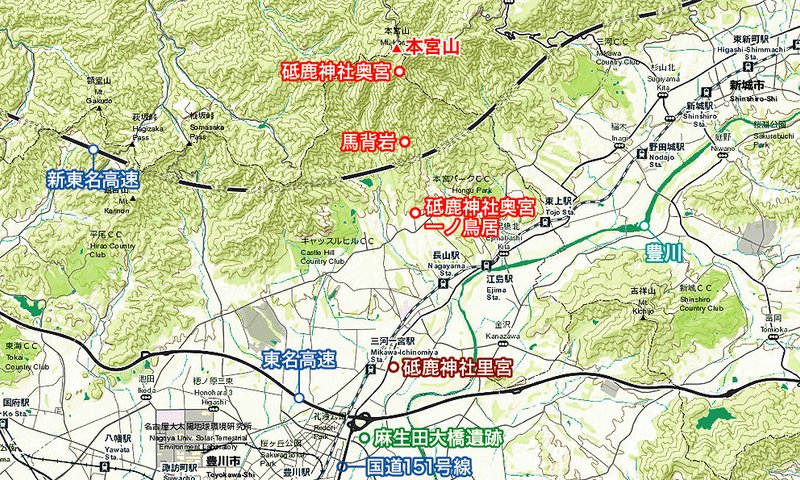

ウォーキングセンターは砥鹿神社里宮のほぼ真北2.8kmあまりの場所にあり、常駐者は居ず、登頂者のための駐車場があり、他には簡単な登頂MAPの配布と自動販売機と身障者対応のトイレがあるくらいの施設です。

夏の登頂者の多くが着替えをするだろうことから、着替え室くらいは欲しかったかな。

駐車場はほぼ埋まっており、モーターサイクルは皆無。

周辺で野良作業する人たちも駐車場を利用しているようだ。

涼しくなり始めたことから、革ジャンと暖かいパンツで来ているので、トイレでTシャツ1枚になり、徒歩でウォーキングセンターの真北350mあまりに位置する砥鹿神社奥宮の一ノ鳥居に向かった。

麓から見上げる本宮山は山頂の樹木の枝が見えるくらいで、登坂の容易な山にしか見えなかった。

しかし、この登山が自分の肉体にとって過去最大の苦行になるとは予想もしていなかった。

本宮山山頂の600mほど下に砥鹿神社奥宮があることから、奥宮参道と本宮山登山路が共通している、珍しい例になっている。

山頂付近に祀られた神社は少なくないが、登山路がそのまま表参道になっている神社は初めて遭遇した。

砥鹿神社里宮に参拝した5月に奥宮の一ノ鳥居は見に来ており、その時はウォーキングセンターの存在を知らなかったので、周辺に愛車を駐める場所も決めていたのだが、それも不要になった。

今回、表参道を辿っての砥鹿神社奥宮に参拝することにしたのは4つの動機が重なったからだった。

1

11年前に仲間と車で山頂駐車場に登って奥宮に参拝した時の不思議な体験から、いつか奥宮境内社の荒羽々気神社(あらはばきじんじゃ)に参拝しなければならないと考えていた。

2

豊川市内で多くの荒神社(こうじんしゃ)と遭遇し、上記1の体験などから、荒神の正体が一般に言われている神ではなく、荒羽々気神と考えていることから。

3

本宮山登山路に天の磐座、カエル岩など、複数の石が存在し、それらが縄文人と関係がある可能性があるから。

4

フットサルで負傷したことに遠因する右膝の不安をストレッチで解消できたこと。

本宮山は標高789.2mと1,000mに満たない標高ながら、ウォーキングセンター配布の簡易MAPをみると所要時間往復3〜5時間となっており、基本的にモーターサイクルに乗る服装のまま登れる往復40分以内の山にしか登らないことにしていたことから、徒歩での本宮山登坂は忌避してきたのだが、上記のように徒歩で登るべき動機が重なったことから、午後1時半にウォーキングセンターにやってきた。

登坂に持っていくものは背負えるカバンに入れた荒羽々気神社に上げるためのワンカップのお神酒1本と自分用のお茶を入れた保温ボトル、そしてタオルと着替えのTシャツと重ね着のヨットパーカー各1枚のみ、それにバカチョンデジカメとケータイ、それらを入れるミニバッグという軽装だ。

一ノ鳥居である石造明神鳥居は6段の階段上にある少し広い踊り場の周囲をヒイラギで囲った中央に設置され、社叢に包まれていた。

鳥居を見上げると「砥鹿神社」と浮き彫りされた社頭額が掛かっている。

奥にはさらに6段の石段があり、登山道が始まっている。

下山時、脚はこの6段を降りるだけで3分は掛かかる状態になっていた。

石段を上がると、痩せた雑木林の中を抜ける未舗装の表参道が北に向かって延びていた。

ところどころ、土留めの丸太が並べてあり、ゆっくりした登りになっている。

カメラはミニバッグから出し入れするのが面倒なので、常に右手に持って奥宮まで登ることになった。

数百メートルも進むと、参道に巨石が頭を出しており、本宮山の正体が見え始めた。

さらに数百メートル進むと、初めて参道に巨木が登場した。

檜だが、このあたりから丸太が土を止める段が高くなり、階段が急になり始めた。

階段が一旦終わると、路肩に「鹿跳坂(しかはねざか)」の標識の前に至ったが、この前後には坂道に「小栗鼠坂(こりすざか)」「鶯峠」「野猿坂」などの名称が付けられているが、意外な読み方をする名称が混じっている。

おそらく、これらの動物と出会った場所なのだろう。

さらに坂道を上っていくと登山口から1km地点に到達した。

標高は225mとあるが、Yahoo地図によれば一ノ鳥居周辺の標高が109mなので、116m登ってきたことになる。

このあたりが鶯峠で、参道からの眺望が初めて開けており、200m近く進むと左手下方に新東名高速道路が見下ろせた。

新東名高速道路は本宮山の中腹の地下を東西に抜けている。

こんな画角で見下ろせるとは意外だった。

このあたりから坂は急になり、参道はかなり曲がりくねっている。

地図上の平面では310mほどの移動に過ぎないのに、実際には1.2km近く歩いた。

実に4倍の距離だが、標識は地図上の平面の距離を表示していることが判明した。

新東名高速道路を超えると、参道の土が流れ、檜の根が張り出している檜の森に入った。

檜の根を避けながら登ると、別の登山道との合流点に出た。

1km地点にあった標識からわずか600mしか進んでいないことになっており、一ノ鳥居から200m登ったことになる。

さらに610mほど辿ると道は無くなり、岩山の麓に出た。

最初の“石”である馬背岩(うまのせいわ)だった。

以下がその案内板だ。

馬背岩に道は無かった。

それで、馬背岩の溝になっている部分を四つん這いになって登っていくことになった。

〈この項続く〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?