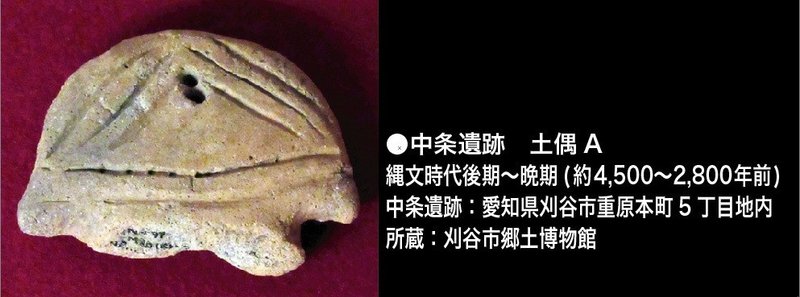

中条遺跡 土偶A 25:赤目のエレメント

中条遺跡周辺(刈谷市重原本町)で最初に見つけたのが弘法大師の関わった乞井戸(こいど)石碑だったが、次に弘法大師に関わるものに遭遇したのは中条遺跡周辺ではあったが、刈谷市に東面した知立市(ちりゅうし)でした。

中条遺跡の東側を流れている長篠川は西側の刈谷市と東側の知立市の市境となっているが、その長篠川の知立市側の堤防上を猿投川(さなげがわ)に流れ込む河口に向かっていると、堤防の東下に広がっている水田の中に森が立ち上がっていた(ヘッダー写真)。

それは長篠川の東50mあまりの場所に位置しており、用水路に面していた。

堤防上から降って、その森の脇を通っている農道があったので、その農道を森に向かった。

森の周囲には柵が巡らされており、白地に「見返弘法大師」と墨書きされた幟が1本立っている。

問題は森の中央に高さ10m近い石塔が立っている事だ。

地図上には「赤目樫元弘法」とある。

『知立の昔話』には以下のような説明がある。

弘法大師様は村人に慕われていましたが、どうしてもこの土地を離れなくてはならなくなりました。

「どうぞいつまでもこの地にとどまって」と願う村人に、弘法大師様はたまたまこの地にあった赤目樫の木を切って、自分の坐像を三体刻まれて、

「この像を見ること、我を見る如くなせ。わが名をとなうもの、かならず応護せん。」と言われて、この地に別れをつげられました。

その三体の像のうち一体は、右を向いて大師の別れを惜しまれたので「見返り弘法」(遍照院)、また一体は、立ち去る大師とのお別れを惜しんでお見送りされたので「見送り弘法」(西福寺)、そしてもう一体は、お別れに際して涙を流されたので、「流涕弘法」(密蔵院)と呼ばれています」

文中の遍照院に関して『重原の郷土史』などの資料には以下のようにある。

見返り大師の奉られた遍照院はもと現在の重原の地にあって、田中山遍照院大沢寺と言った。

兵火にあい、延宝1673年(江戸時代)に現在地の知立市弘法町に移った。

一方、重原の跡地にあるのが、赤目樫である。

赤目樫元弘法に関する情報は複数、ネット上にあるのだが、石塔に関する情報は、全く見当たらない。

近くに寄ってみると、石塔は10点以上のパーツが積み重なっており、今まで地震で倒れていないのが不思議な形状をしている。

最下部は基壇として、その上に2種類の円形の平たい石が重ねられ、その上に最も長いパーツである柱が乗っており、その柱には文字が刻まれているのだが、上部が風化していて読めない。

最初の行に「第一番」とあるので、霊場巡りの一番の意だと思われる。

柱の上には蓮華座を刻んだ石と幼児用のそろばん玉のような石が交互に6コ積み重なっているのだが、そろばん玉に梵字が1文字づつ刻まれているように見える。

その上に笠と半月と宝珠が乗っており、全体には五輪塔のようだ。

五輪塔は空・風・火・水・地の縄文時代のフィフス・エレメントを仏教スタイルで表したものだと思われる。

縄文時代のフィフス・エレメントだから日本特有の仏塔で、シナやインドには存在しない。

赤目樫元弘法の「赤目」は密教のフィフス・エレメントに対応した五色(青・赤・黄・白・黒)に由来するものと思われ、五輪塔の笠のエレメントである「火」に相当する。

「赤目」は赤目不動尊が存在するように滝(水)と関わりがあり、水際に火を表す不動明王を奉ることで、ハレの場を形成していると言える。

石塔の脇には銅板葺平入の堂が奉られており、幟はその脇に立てられていた。

堂の格子戸には涎掛けが結びつけられている。

堂内を撮影させていただくと、堂内には赤い毛氈が敷かれており、奥の壇上に石造の弘法大師像と不明の木造女神像が祀られていた。

2体とも純白で大きな涎掛けが掛けられていた。

お菓子やシキミなどのお供え物は比較的新しく、地元の方々によって、ちゃんと奉られているのがわかる。

弘法大師像の後背の板が欠けているが、石にほとんど汚れが目立たない。

◼️◼️◼️◼️

上重原町で遭遇した赤目樫元弘法は水田の中の森だけではなかった。

かつての赤目樫元弘法である田中山遍照院大沢寺の入り口は少なくとも60m以上離れた丘陵上にあったようです。

次のページでそれらしき場所を紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?