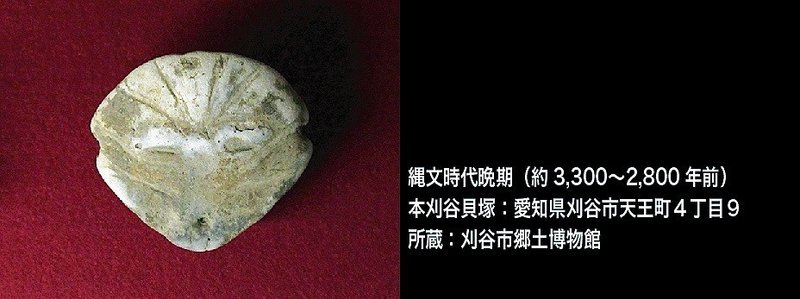

本刈谷貝塚 土偶 16:竜江寺 辨天堂

この回は愛知県刈谷市にある「弁天」地名の由来となったと思われる辨天堂と辨天堂の奉られた吉祥池の様子を紹介します。

宝玉山 竜江寺の辨天堂の朱の鳥居は銀色の瓦葺で、社頭額には「辨財天」とあり、

表参道を斜めに横切ってきたコンクリートでたたかれた参道が鳥居をくぐり、すぐ先の朱の欄干を持つ石橋が島に向かって架かっている。

石橋を渡ると、島には細かな砂利が敷き詰められている。

橋下の吉祥池は大きな花蓮(はなはちす)の葉に覆われ、水面も見えないほどだ。

島に向かって2基の橋が架かっており、島の奥には辨天堂がこちらを向いているのだが、地図で確認すると、鬼門を向いている。

よく見ると、池には花蓮が花弁を開いているものがあり、すでに蓮の実を結んでいるものもあった。

花蓮は下記写真のように弁財天像の蓮華座に使用され、その匂うような美しさは弁財天のメタファーでもある。(下記写真は竜江寺 辨天堂ではなく、別の機会に撮影したもの)。

それにしても花蓮の繁殖する池を保つのは大変な作業を要する。顕教寺院となっている竜江寺にとって、この池を保つことに経済的なメリットは無いだろうが、花蓮の季節にわざわざ参拝に来るだけの価値のある、美しい場所となっていた。

躯体の多くを紅色で染められた辨天堂は本瓦葺方形造で、向拝の唐破風が銅板葺で処理され、妻飾りとして白い鶴の浮き彫りが装飾されていた。

鶴の白色は垂木や斗栱(ときょう)の木口の防腐のために白くペイントされたのに合わせたものだが、本来はペンキではなく、仏像の塗装や日本画などに使用する胡粉(ごふん)が使用されていたものだ。

辨天堂の軒下には『紅竜弁財天畧記』が掲示されていた。

刈谷城主稲垣信濃守源重祥公萬治元年(※1658年)當山を再建せられ延宝元年祝國開堂の日瑞氣境内に充ち虚空に麗羅楽響あり十六童子忽然として現はれ本尊前に美膳を献じ去る

中興開山余りの化義に「何れの菩薩なるや」と問ひ給へば池中に大黒龍現はれ紅竜と変じ白角あり形賓珠の如きに乗り給ひ

我は紅竜八臂大辨財食功徳尊天なり永く此の池に住し法を護り衆生に福徳を利益すべしと空中に声あり其の妙相を示現し須臾の間に消え給ふ

稲垣公遥に化縁を頂禮し延宝四年(※1676年)正月五日鎮守堂を建立し御尊躰並に十六童子を祭祀し紅竜王と尊称し奉り因に池を吉祥池と名付けらる

平成十九年五月三日

寶玉山守塔比丘明観 厳白

奉納額施主 森島定雄

※=山乃辺 注

この紅竜八臂大辨財食功徳尊天の奉られた辨天堂の背後、50mあまりの場所に字(あざ)「弁天」は広がっているのだが、その他の「○竜」「観音」「多門」も含めて、竜江寺の所有地だったのかもしれない。

◾️◾️◾️◾️

「弁天」の地名の由来としては最も当たり前の結末となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?