2021大阪大学入試問題二次試験 化学 第4問解答解説

大学入試 大阪大学二次試験 化学の解答解説です。糖類と核酸の,生化学寄り,いまひとつ演習不足になりがちなゾーンが出題された,大問4を解説していきたいと思います。

問題はこちら。

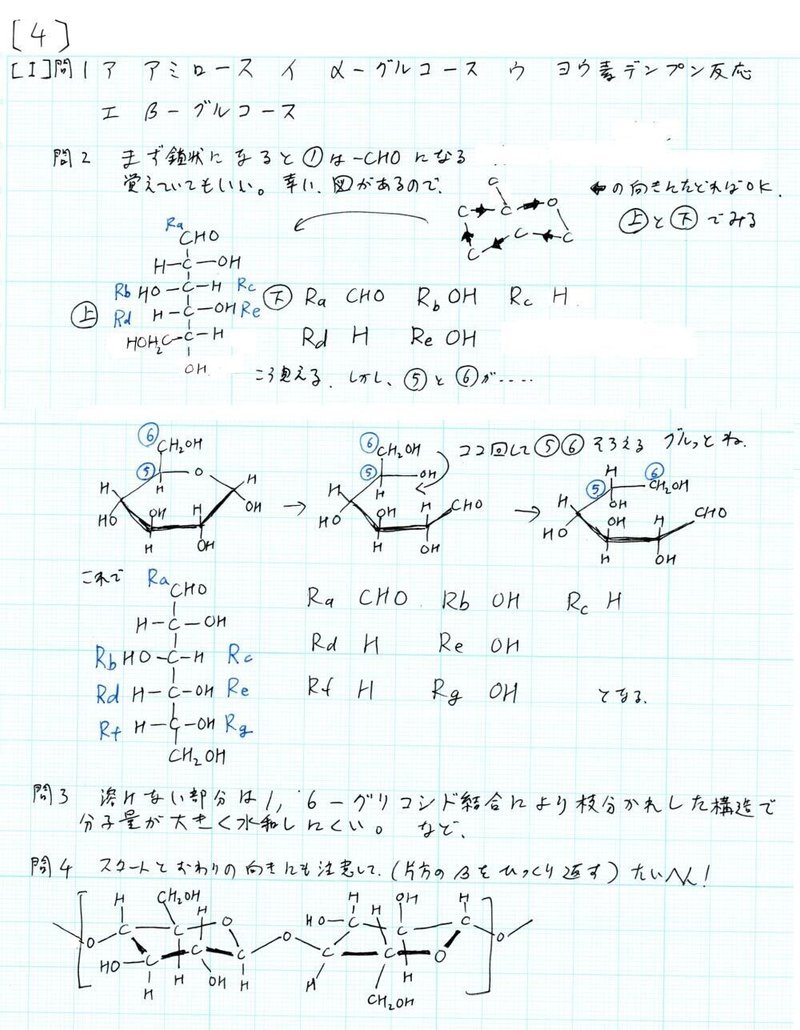

I デンプン・糖類

問1 は,特に問題なし。

問2 は,図があるのでそれをヒントに考えるといいが,やったことがないと⑤⑥位の位置関係を間違えてしまいそう。基本的には,炭素鎖を同じ向きに伸ばしていく感じで考えないといけないが,頭の中だけで処理するのがなかなか大変である。上の図の鎖状では,環状の上が左,下が右に位置していて,環のカーブは手前に向かって凸な感じ…といっても,やっぱりわかりにくいので,この辺の動画でも眺めるなり,実際に分子模型を作ってみるなりして,立体構造を確かめておいてください。

問3 は,アミロペクチンの構造の話。当然枝分かれが多いほど分子量が大きい。あと,枝同士が絡み合う事でも溶けにくくなっている。どこまで言及するか,という話にはなるが,1,6ーグリコシド結合は述べておきたい。

問4 はβグルコースをどんな感じに配置するかという問題がある。問題中で末端のOの向きが指示されているので,理想的にはこの反転させた形で書きたい(実際もそういう構造)。ただ,反転させずに書いても得点はありそうだが…安全策は反転なしということにはなる。とにかく,覚えるのももちろんいいんだが,イス型の書き方や,反転させたときの書き方,鎖状の書き方など,一通りは練習しておいて損はない。もちろん,あまり経験がない場合は後回しにしたほうがいい問題になってしまう。

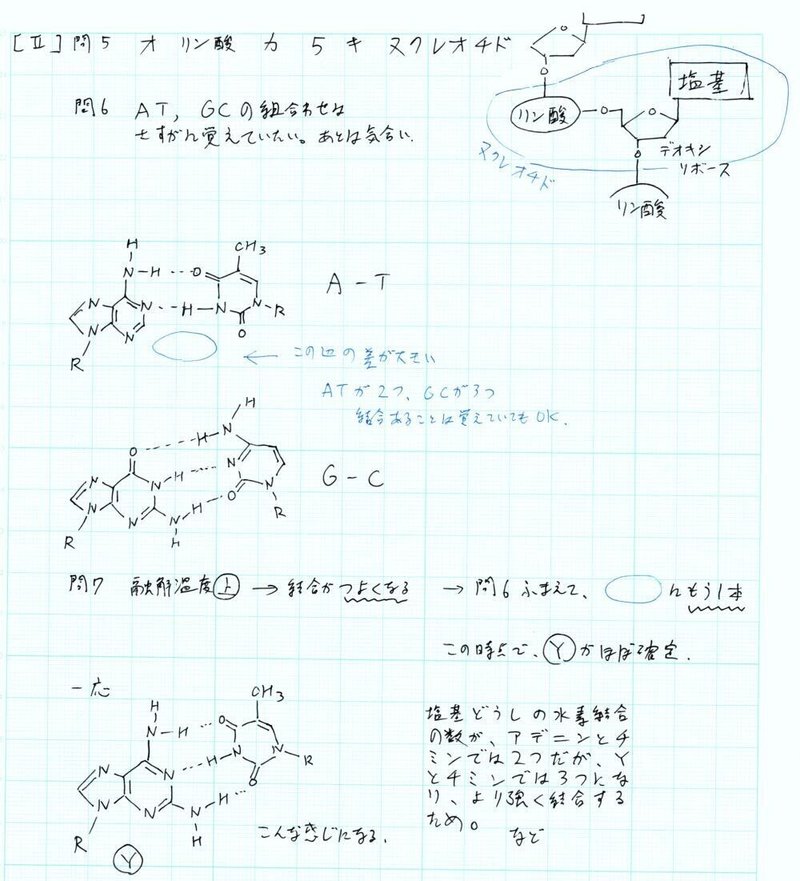

II 核酸 ヌクレオチド

なかなか,「生物」を選択していない場合手薄になりそうな核酸。ある程度は丁寧に説明してくれているものの…

問5 は一応基本。デオキシリボースがペントース(五単糖)というのは押さえておきたい。

「リン酸」という答えが,大阪大「生物」で文中にあったらしい。同じ冊子に生物も化学もある形だと思うので,どちらも見ていたらラッキーだったというわけだ。これは問題ミスという処理になったが,実際他の「生物」や「物理」にヒントになるような文言があるケースはないわけではない。息詰まったらサーッと眺めるのはカンニングでもないし,何かしら記憶のフックになっているフレーズが見つかればラッキーという考え方もある。

問6 は,AT,CGの組み合わせはさすがに覚えておきたい。形まではなかなか覚えるのは大変,正直その脳の空き容量をほかに回したいところではある。ATは2つ,CGは3つの水素結合をつくる,ということは頻出で覚えておいてもいいけれど…あとは気合で絵を描こう。アデニンが,Nの位置や置換基の位置から水素結合2つというのはなんとなくわかりそう。

問7 は,意味さえ分かればサービス問題。チミンともう一つ水素結合を水素結合を作れるのは必然的にアデニンと似た形になる。ほかの選択肢は,極性で考えたときにうまく水素結合をつくれないものばかり。上の図の〇の部分にちょうどはまる置換基を持つ選択肢を選べばよい。

所感

というわけで,大阪大第4問でした。第1,2問あたりで計算量が多いので,物量としてはそれほど多くない問題です。ただし,経験がないと糖類の鎖式や回転,イス型の書き方など時間がかかりそう。また,核酸も演習不足に陥りがちです。いわゆる難関大学にチャレンジする場合は,この辺ももれなく練習量を稼いでおきましょう。