校閲レディの仕事術・校正ってどうやってやるの? Part I

校閲レディで、社内研修機関の学校長をしているmameと申します。

ひと頃、話題となった「校閲」という仕事ですが、ドラマのサブタイトルにもあるように、本当に「地味」です。いまどきそれ?感満載のアナログな仕事です。

ただ、この仕事をしていると、文章のチェック方法を知らないライターや編集者はけっこう多いのだなということに気づきます。だから「自分でも見直ししてね」と言っても、セルフチェックが機能しない。

そこで、文章校正のポイントをまとめてみました。自分で文章を書いている方、他の人が書いたものをチェックする立場にある方は、ぜひ参考にしてください。

「校正」と「校閲」

まず、「校正」と「校閲」って何が違うの?という点について。

区分けはいろいろとありますが、ひと言で言うなら「作業内容の違い」です。「校正」の方が範囲が広く、「校正」の中に「校閲」があると考えると分かりやすいと思います。

ドラマの影響もあって世間では「校閲」という言葉の方が知られているようなので、わたしもここでは「校閲レディ」と名乗っていますが、自分の仕事を説明する時には「校正」の方を使います。

「校閲」だと、仕事の一部しか指していないような気がしてしまうんですよね。

目的はどちらも同じ(というか、校正の中に校閲があるので)、「情報を正しくすること」です。

他人の文章の粗探しをして悦に入る……と、今でもそう思っている人がいるようですが、それは絶対絶対絶対違います。

ま、それについては別の機会に書くことにして、具体的な作業の流れを説明しましょう。

「校正」でやること

<校正の流れ>

1 情報確認

2 資料合わせ

3 素読み

4 整合性

5 ネガティブチェック

重要なのは、上記の工程を「ひとつずつ」やることです。

情報確認をしながら整合性を見ない、資料を引き合わせながら素読みしない、ということ。

なぜなら、人間はふたつ以上のことを同時に確実にやれるほど有能ではないからです。(わたしだけ?)

資料を見ながら表記のユレに気を取られてしまうと、肝心の引き合わせが疎かになります。曜日を確認する時もそれだけの工程を最初から最後まで通してやる。その方が確実です。絶対に。

分量にもよるので小説や論文などの長い文書だとやり方が異なりますが、ネット上の記事などの短い文書(3000〜5000字くらい)なら、上記の5つを押さえるだけでも精度が変わると思います。実際にはさらに細かく分けて進めるので、ひとつの原稿を5〜6回は読むことになります。

精度を上げたいなら、校正は必ず「紙」で

そして、なにより大切なこと。

それは、必ず「紙」で見るということです。

理由は3つ。

1つ目は、チェックした項目に色付けすることができるからです。

わたしは項目毎に色を決めて、色鉛筆で文字を塗っています。

1 情報確認:水色

2 資料合わせ:緑色

3 素読み:黄色

4 整合性:オレンジ色

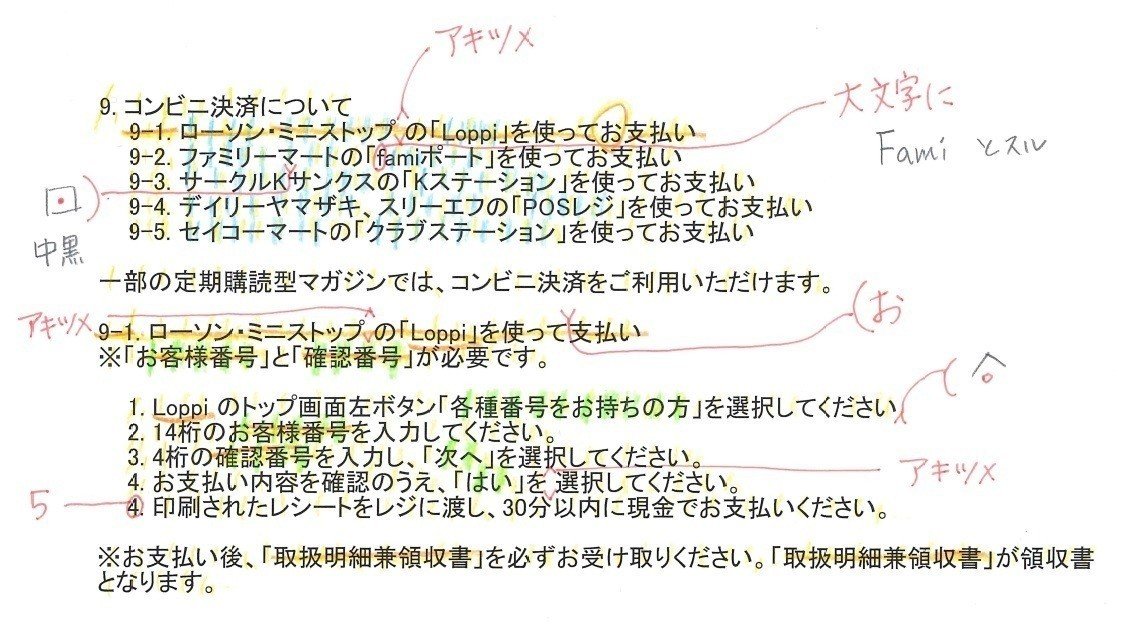

実際に作業した原稿はこんな感じで、カラフルに仕上がっております。ちょっと薄くて見えにくいかもしれませんが、水色・黄色・オレンジ色が重なっている部分、緑色・黄色が重なっている部分があります。

(※原文はnoteの「よくある質問」ページの文章をお借りして加工しています。実際には赤字はありません)

そして2つ目。

これは、工程の確認がしやすいことです。

①公式サイトで表記を確認できたものを水色で塗る。

②素読みしながら黄色で塗る。

③最後に全体の整合性を取りながらオレンジ色で塗る。

こうした校正作業がどこまでできているか、一目で分かるのが紙を使う利点です。抜け漏れも一目で分かります。色が塗られていないので。

たまに、校正中に話しかけられたり、電話対応をしたりして、作業がブツ切れになることがあります。

でも、「作業終了!」と思って見直すと、ひと段落まるっと色が塗ってなかった=校正していなかった!ということが起きるんです。人間って、ふたつのことを同時にできないから。(わたしだけ?)

そして、そんな箇所に限って赤字が発生する! そのヒヤヒヤ感といったら……。

校正紙が全部塗られていること。必ずこれを確認しましょう。

最後の3つ目は、文章との距離感が生まれることです。

パソコンのモニターで文章を見ると、なんだかスルスル読める気がしませんか? 斜め読みも楽にできますよね。でもそれらは、校正では絶対にやってはいけないことなんです。

とにかく、ひとつひとつの文字に向き合う。

それが校正という仕事なので、斜め読みなんて、もってのほか! 原稿との距離をあえて作ることが実は確実さを上げることにつながります。

アナログなやり方が精度を上げる

いまどき「紙」に「印刷」なんて!と思われることでしょう。

わたしも思います。笑

でも。やるんです。

姿勢が変わるからでしょうか。不思議なことに、モニターで見ている時と、紙で印刷した時は見え方が異なります。表や図形のくずれにも気づきやすいです。

表記ユレなどは、Wordの機能を使った方が確実なので、そこは使い分けです。ぜひ、最後は紙で見てください。

「いまどきそんなことやるの?」「時間ないのに面倒くさいじゃん」という書き手と編集部が増えたように感じます。

スピードを重視するのか、信頼性を高めたいのか。それぞれの考えはあると思いますが、誤字脱字だらけで情報が不正確な記事を恥ずかしいと思うならば。

やりましょう。

Part IIでは、作業の具体的な内容について書いてみたいと思います。

(需要あるのかしら……)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?