イネからみた里山保全への提言

—福島県岩瀬郡天栄村湯本集落を事例として—

1、はじめに

環境省が選定している日本国内での「生物多様性保全上重要な里地里山」のひとつに、福島県の湯本地区がある。当該地域のNPO法人などが中心となって、自然との共生を図ることを目的に、2011年より無農薬を基本とした稲作栽培である「湯本ホタル農法米」の生産に取り組んできた。しかしその活動も開始から5年を経過した年より、水路の崩壊とその稲作従事者の疾病により、休耕田となってしまっている。「湯本ホタル農法米」の生産をはじめてからは、ヘイケボホタルやヨシノボリなどの繁殖がみられ、更には福島県内のレッドリスト(2020)に絶滅危惧ⅠB類として挙げられている維管束植物のミズニラ科ミズニラモドキの再生が発見されるなど、従来生息していた生物の復活がみられた。前述の理由により休耕田となってしまっている当該地区では、近年イネの無農薬栽培が実現されなくなりはじめており、乾田化、水質の変化などにより再び多様な希少生物の減少が懸念されはじめている。そこで、持続的土地利用を可能とする当該地区での無農薬によるイネの栽培を復活させることで、結果として得られる里山保全への活動を提言することにした。

2、里山における人間と生物の共生について

人間と動植物の共生については、広義における保全(Conservation)の、厳正保護(Strict Protection)、保護(保存:Preservation)、狭義の保全(Conservation)、再生(修復:Restoration)と植生遷移段階の自然保護4手法がある。保全だけでなく、屋久杉のように再生不可能な対象への保護も必要であり、一度破壊された環境の回復のために土壌シードバンクの活用のような再生・復元させることも必要である。里山と密接に関係する狭義での保全(Conservation)は、水田耕作に代表されるような自然環境を利用してきた生産緑地、水田、小川、雑木林、茅場、牧草地が含まれるが、植物群落の途中であるが人為的な管理を行わないと他の植物に侵食されるなどして変わってしまう。九州の阿蘇山や久住山の一帯にあるネザサは、肉牛の放牧によって成り立って来た。草原の草に牛や馬の放牧などの牧畜を行って、その糞を田畑の耕地の地力に利用し、そこで生産された植物もまた牛や馬の冬季の食物や敷き藁となるような干し草の生産につながり、さらに田畑への肥料にもなる、このような循環システムが構築され、その循環が継続されてきた。野焼きによって途中層を維持し、持続的な草地管理を行い、自然環境を保全してきたのである。

繰り返しになるが、この遷移の途中層での人為による保全が里山保全には重要である。それは、人の生産活動の土地利用として有効であり、その実現のために生態的な容量の範囲のなかでの持続していくものである。生態的な容量の範囲というのは、例えば生物資源・土壌・水資源も枯渇しない範囲で行うことである。その範囲を守るということは資源を守ることにつながるが、時には、それを人為的に再生・復元することも必要である。生態系の環境基質である土壌・水資源を在来のものに復元し、そのうえで過去に生息・生育していた在来生物相の再生に繋げることも必要になる場合もある。日本では弥生時代頃からずっと稲作を中心に水田を囲む様々な資源(水、土壌、生物)を枯渇しないよう代々引き継がれて維持してきた。つまり、生態的な容量(Ecological Capacity)の範囲内で緑地を利用し、持続的土地利用をしてきたのだ。人為が過ぎると都市化が進むが、原生環境から二次林、農耕地までの間の遷移の途中層のなかの生物資源の可逆の範囲内、つまり、生態的な容量の範囲内において持続的な土地利用を繰り返してきたことが証明しているといえる。

里山の保全方法は2種類あり、ひとつは、山谷邑をセットで守ること、もうひとつは、伝統的な農村管理手法で守ることである。里山の構成要素は、二次林、水田、ため池と水路、牧草地と採草地を含むもので、里山生物は、その利用と管理に生態が合致して個体群を安定させて来た生物のことをいう。日本人は、「山谷邑」といわれる伝統的農業システムを利用して、安定的に生業(稲作)を営んできた。谷には川が流れ、水田や畦をつくり稲作を中心に定住生活を繰り返して来た、その水源は山である。山は、薪炭林として燃料や建築材や山菜の供給や防風林として機能し、落ち葉は谷にある水田の栄養分となり、山から谷に流れる水は集落の邑で生活用水や水田に利用されてきた。人為による途中層の遷移段階で共生できる生物にとっても好都合な環境を形成してきた。里山林では集落と共生してきた。林の木材は囲炉裏や風呂、養蚕や木材の販売による収入にもつながっていた。それは長いサイクルの中で更新されていくものである。里山林の中には竹林があるが、食用にしたり加工したりして生活に利用してきた。自然な間引きを行うことで共生をしてきた。カヤバからは、日本の伝統行事に使うもの正月の門松に使う松や竹、十五夜のススキなど、も利用されてきた。

里山における人間と動植物の共生についての事例は、イネ科のカヤも挙げられる。カヤは茅葺き屋根の屋根に葺いたり、炭俵の紐にしたりするなどで利用してきた。また、そこのカヤ場に生息するカヤネズミは雑食性で、バッタやイナゴなどを捕食することで稲作にとって有効である。その点で人間と共生してきたといえる。人の手が入らず管理放棄されると植物遷移が進み、カヤネズミは生息困難となってしまう。

トンボ類の例でみると、それらが生息している多様な里山立地を守ることで、その立地に生息する多様なトンボの種の出現の循環を維持することにつながる。日本の里山の地形の多様な水系(流水性・止水性)に多様な生物種を見ることができる。単にため池があれば生息するのでなく、周辺の立地の多様性があってはじめて生息できるのだ。浮揚植物、水中植物、休耕田、ヨシ帯など、ひとつではなく様々な里山の立地を保全していくことが大事である。また、アキアカネは一年を通して水田と山を移動しながらその生息を維持している。一方、農薬投与など人為的にアキアカネとノシメトンボを減少させてしまったという減少も忘れてはならない。アカガエルなどカエルの生態も同じことが見られる。アカガエルは、水田と林、水田と草地(萱場)のセットが生息に必要である。稲作および休耕の期間を含めた一年を通して、カエルの生態は農作業の年間スケジュールと密接に関わっている。産卵は水田で、その後里山林や草地をセットで利用し、浅い水域と陸域での相互の環境がモザイク状に連続して配置されているコリドーで繋がっているコンディションが必要である。そのカエルを捕食するヤマカガシなどのヘビも水田や小川の近くに生息し、里山林や茅場も生息に必要な環境であることから、特定の立地を守るだけではなく、必要となる里山の構造を複合的に捉えないと保全はうまくいかない。そのヤマカガシの持つ毒は餌のヒキガエルから取得して生成している、という関連性はとても重要である。

河川・水田・干潟・畑でみられるサギもそれぞれの多様な立地にあった捕食関係がみられる。フクロウは、主食のひとつがネズミであるが、稲作や管理に対する害虫であるネズミの駆除のために農村生活にフクロウを人為的に共存させるという例もみられる。タカ類では、ヨシ原を主な生息地としているチュウヒだが、都市開発によって減少している。同じタカ類の絶滅危惧種であるサシバは林縁の針葉樹を中心に日本横断だけでなく海外にまで渡りながら生息し、水田に生息しているカエルだけでなく、その行動圏内で多様な環境と多様な資源を季節に応じて捕食・利用して生息している。そのため、特定の場での保全でなく、地球規模での複合的な立地での保全が必要になってくる。

里山魚類は、湧水、水田、溜池・沼、河川などに生息するものだが、河川と水田がセットで生息していたナマズやドジョウ類などの種は小溝のコンクリート化やパイプ化が大きな妨げとなり、産卵のための水田へ移動ができなくなったことや、田植え前の植物プランクトンの現存量増やその後の動物プランクトン増加による水田からつながる生物の重要な栄養供給源に対しても、前述の妨げにより、その個体数を減少させていることの要因となっている。そのため、里山魚類の保全については、生物が自由往来できる段差の解消や自然岸、底質の形態の改善を行う保全が必要になる。

水生ホタル類も、里山の立地の多様性とその伝統的な管理方法が保全には必要である。ゲンジボタル(流水性)は用水路などで蛹化と幼虫まで、ヘイケボタル(止水性)は水田で幼虫となり畔で蛹化となり生育するが、成虫では水田で飛翔し、斜面林が繁殖に必要になる。水生のホタルの生息には、里山管理が必須となっている。水路掃除は田の効率化だけなく、水生ホタルに対して安定した生息環境を整えることにつながる。また、里山林の定期的な伐採により、水田面を飛ぶ空間の確保や稲の間隔的に植栽することは、稲に留まっているオスとメスの視認性向上につながり繁殖にも影響している。里山管理を放棄してしまうと、水路への栄養不足や水質の変化、湿地の乾燥化などにより、ホタルを含む里山生物にとって生息しにくい環境となってしまう。そして、人為的なホタルの減少には、里山林の減少、農薬の散布、コンクリート護岸などが考えられる。

里山における人間と動生物とのあるべき共生とは、人にとっての安全・安心な生産品の供給とも言える。このことは、里山に生息する動植物の保護にもつながり、人間にとっても里山文化を残していけることにつながっていく。このような生活や文化も含めた人間主体的な対象こそが里山景観を保全する、ということにつながっていくといえる。里山においての保全とは、特定の立地を守るだけではなく、必要となる里山の構造を複合的に捉えないと保全はうまくいかない。生態的な容量の範囲内において持続的な土地利用を繰り返しながら放棄せず保全を行い、そこに生息する動植物との共存から互いに浸透的にまじわれる共生の関係をつくり、そこに人間の文化が存在していく、そのような保全が人間と動植物の保全に必要になると考える。

稲作水系における生態系(ecosystem)の主な構成要素を要素間の関係でみると、森林生態系でみられる食物連鎖と同様に、稲作水系では、植物プランクトンが動物プランクトンを支え、イネを含む水生植物がウンカなどの食植生昆虫を支えるなど食物網がみられる(図-1)。これら、サギやサシバとイネまでの捕食関係や、競争、共生にみられるように、生物の多様性の中でバランスをとりながら生態系が作り上げられていることが伺える。生態系を保全するということは、ある生物と生物の生活に関与する無機的環境を含めた全体のシステムを、壊すことの無いように留意して保全する必要があるということであるが、そのものが、里山を保全するということに繋がると考える。

3、生物多様性の劣化につながる課題点

重松ら(2010)によると、水田の生物多様性の劣化につながる課題点として、水田と用水路との連続性の欠如、水田の中干し、乾田化、農業水路のコンクリート化、用排水分離と水路面積の減少、農薬や化学肥料の散布など、が挙げられている。水田より低い位置を流れる川の水を利用しての稲作には、人工的な水路が必要になる。山からの水源の確保が十分でない地域にとって安定した水路確保は必ず要するため、一概に水路のコンクリート化を否定できるものではないと考える。また、近年増加しているイノシシによる畔の破壊も多々発生しており、壊れない畔や水路の確保は稲作にとって重要であることは一概に否定できない。コンクリートによる水路の建設ではあるが、部分的に傾斜をつけ生物が行き来できる場所を作るなどの工夫は、生物多様性の劣化を最小限に食い止める策でもあると考えられる。生態系に配慮した農業水路における設備の改修や新設については、農林水産省のパンフレット「水田魚道づくりのすすめ」や、先行研究にも多く見られるために参考にしたい。鈴木ら(2004)の、水田魚道の接続に関しての魚類の生息についての研究や、渡部(2014)によるカエル類の移動障害に関しての研究を参考にしながら、当該地域にふさわしい水路の整備が必要である。

4、鳥獣被害は里山保全の不足から招いている

農林水産省生物多様性戦略(2007)によると、田園地域・里地里山の保全について、近年、里山林の利用の減少や農林業の担い手の不足とともに、特定の野生生物の生育域の拡大などにより農林業への鳥獣被害が深刻になっている、ことが記されている。同戦略では、田園地域や里地里山の生物多様性保全をより重視した環境保全型農業を推進し、生物と共生する農業生産の推進への取り組みが重要であると述べられている。静岡大学生涯学習教育研究センターの身近な自然環境・里山との付き合い方のなかで星(2008)は、クマやイノシシが我々の生活圏に多く見られるようになった原因のひとつに、里山が管理されなくなったからであるという意見があることに触れ、クマやイノシシと我々の生活圏を区分するためにも人里近くまで広がった森林をきちんと人の手で管理し、緩衝地帯(バッファゾーン)を設けることが対策の一つであるという視点にも注目したい。また、野生鳥獣の放射線モニタリング調査結果(2020)や、福島県における放射線セシウムを含む捕獲イノシシの適正処理に関する技術資料(2018)にも見られるように、福島県内では捕獲した有害鳥獣のジビエのような食品化は制限されており、このことも獣害を増加させている一因として考えられる。食用では減少を望めないのであれば、山と里との間の緩衝地帯を、人の手により整備しながら里山を保全することで、ある程度の獣害を減少させることができるのではないかと考えられる。

5、生物多様性に配慮した水田農業の経済的成立条件

高価でもその価値を理解してもらえる消費者に対して、無農薬米をブランド化することで購買につながる働きかけは必要だ。西村ら(2012)は、生物多様性に配慮した水田農業について、経済的成立条件があるとする見方がある。西川(2015)が示した兵庫県豊岡市におけるコウノトリ育む農法や、佐渡における生物共生農法の取り組みの例のように、米の価格プレミアムにつながる農法の存在は注目すべきである。生物多様性に配慮した水田農業、というより、あるべき水田農業が生物多様性を生み、そして高付加価値につながり、地場産業である農業を根底から支える経済的な面でも寄与することにつながると考える。

販売計画も慎重に取り組むべきである。なるべく中間業者を減らし利益率を高くするためにECによる直販も検討する必要もあるだろう。また、首都圏などの米販売店でブランド米としての特約店契約を結びながら、販路を確保する方法もある。その安心安全な稲作の生育状況やその周辺の生物多様性の写真や動画を交えてのソーシャルメディア等での生育の様子などを伝えたりするPR活動も必要であろう。これらの活動は個人や集落単位で実施するものではなく、自治体としての資産であると考えるためである。その実現のためには、先ずは、水路の整備と労働力の確保に他ならない。資本不足については、クラウドファウンディングにより補充している事例も見られるため、積極的に活用することも検討すべきであろう。

農業体験などの教育に少し触れておくとすれば、単に自然に触れ合い、田植えをして稲刈りをする、ということだけではなく、そのなかにきちんとどのようにして販売され、人々が生活できるのか、すなわち経済が成り立つのか、というところまでを組み込まれてはじめて「教育」が成り立つものであろうと考える。

観光収益については、幸いにも湯本集落には2軒の茅葺き屋根の温泉宿がある。この素晴らしい景観をもつ集落を、周辺の民家へも町並み再生を活用促進させ、エコツーリズムと連動したプランも十分考えられる。首都圏からさほど遠くない東北の入り口である恵まれた環境と立地条件を有効に活かすべきであると考える。

無農薬米栽培を中心にすることで、生物多様性の育成につなげる、そして人々が訪れたい楽しい村づくりとなり、生産と消費とのバランスをとりながら里山保全が自ずと完成されていくと考える。

6、まとめ

近隣自治体でみられるように、かつて村の入会地であった萱場が放棄され、茅葺屋根の家屋が激減したことなどにより、共有地の活用に悩んだ末、その土地を手放し、例えば太陽光発電に利用されるメガソーラーパネルやゴルフ場となって景観や環境バランスを崩してしまうことは残念でならない。ソーラーパネルの設置は何年契約なのかを確かめ、土に還らない大きな装置はその企業が万が一破綻した場合や退去後に関して、現状復帰などが約束されているものなのであろうか非常に懸念される。植物が太陽光パネルに被らないように砂利や除草剤まく、その代償は電力売電による経済的メリットだけとなり、持続的土地利用への有効活用とは方向性が違ってしまうことは避けねばならない。

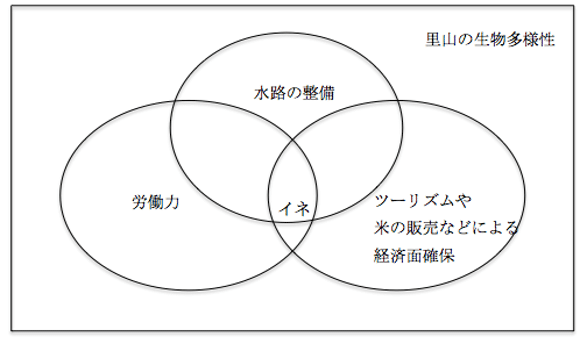

里山保全を中心に考えるのではなく、イネ(無農薬栽培)を中心とした活動を強化することによる経済的成立と里山保全につながる活動の相関イメージはこのように考える(図−2)。そのために水路と労働力、そこに無農薬栽培が中心になることで、地域全体のブランド力向上につながるイメージをもちながら取り組むことが理想である。

福島県岩瀬郡天栄村湯本集落は,冒頭に述べたとおり、環境省より「重要里地里山」として指定されている地域であるが、このままの状況であるとその指定の継続は厳しいであろう。地元NPO法人などによる里山保全につながる休耕田の無農薬による農地整備をすすめ、エコミュージアムとしての魅力を向上させようとしてきたが、水路の崩壊と労働力の現象により閉ざされようとしている。絶滅危惧種の復活がみられたように、この活動を継続させることが、魅力的な里山をつくるためには必要である。私たちのかけがえのない故郷の里山保全に向けて、今後も人為による継続的な管理が必要であり、稲作のためには生物が行き来できうる水路の基盤づくりが必要である。

故郷の大切な多様な生物のなかに恵まれた里山を持続可能とする土地利用の実現のためには、無農薬によるイネの栽培を中心に考えた場合にこそ成立できるのではないか、と考え、今回のイネからみた里山保全への提言を行った。

参考文献

江崎保男・田中哲夫(1998)水辺環境の保全―生物群集の視点から 朝倉書店.

福島県環境創造センター・国立研究開発法人 国立環境研究所(2018)福島県における放射線セシウムを含む捕獲イノシシの適正処理に関する技術資料

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/guidelineboardisposal.html (2020

年7月20日)

福島県生活環境部自然保護課(2020)ふくしまレッドリスト2019年度版

池上真紀・新妻弘明(2006) 福島県天栄村湯本地区におけるエネルギー自給と持続可能性の崩壊過程 エネルギー・資源, 4(28), 56-62.

池上真紀・新妻弘明(2008)福島県天栄村湯本地区における持続可能な木質バイオマス利用と雇用の創出 エネルギー・資源学会論文誌, 29(5), 22-28.

石井実・日本自然保護協会(2005)生態学からみた里やまの自然と保護 講談社サイエンティフィク.

環境省自然環境局自然環境計画課 生物多様性保全上重要な里地里山

https://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousatoyama.html (2020年7月20日)

菅野正寿・原田直樹(2018)農と土のある暮らしを次世代へ コモンズ.

国際連合大学高等研究所・日本の里山・里海評価委員会(2012)里山・里海 自然の恵みと人々の暮らし 朝倉書店.

西川潮 (2015)佐渡世界農業遺産における生物共生農法への取り組み効果 日本生態学会誌, 65(3), 269-277.

西村武司・松下京平・藤栄剛(2012)生物多様性に配慮した水田農業の経済的成立条件 農村計画学会誌, 31(3), 514-520.

農林水産省(2010)生き物マークガイドブック 農林水産省都市農村交流課(2019)グリーン・ツーリズムの現状と展望

重松敏則・JCVN(2005)-よみがえれ里山・里地・里海-里山・里地の変化と保全活動 築地書館.

静岡大学生涯学習教育研究センター(2008)身近な自然環境・里山との付き合い方 リーフレット.

鈴木正貴・水谷正一・後藤章(2004)小規模魚道による水田, 農業水路および河川の接続が魚類の生息に及ぼす効果の検証 農業土木学会論文集, 234,641-651.

武内和彦・恒川篤史・鷲谷いづみ(2001)里山の環境学 東京大学出版会.

田中淳夫(2011)いま里山が必要な理由 洋泉社.

田中幸一(2010)農業に有用な生物多様性の指標:農林水産省プロジェクト研究の概要 植物防疫 64, 600-604.

田端秀雄(1997)エコロジーガイド 里山の自然 保育社.

鷲谷いづみ(2012)震災後の自然とどうつきあうか 岩波書店.

鷲谷いづみ・鬼頭秀一(2007)自然再生のための生物多様性モニタリング 東京大学出版会.

渡部恵司(2014)コンクリート水路によるカエル類の移動障害と個体群保全に関する研究 農村工学研究所報告, 53, 63−104.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?