Photo by

noriyukikawanaka

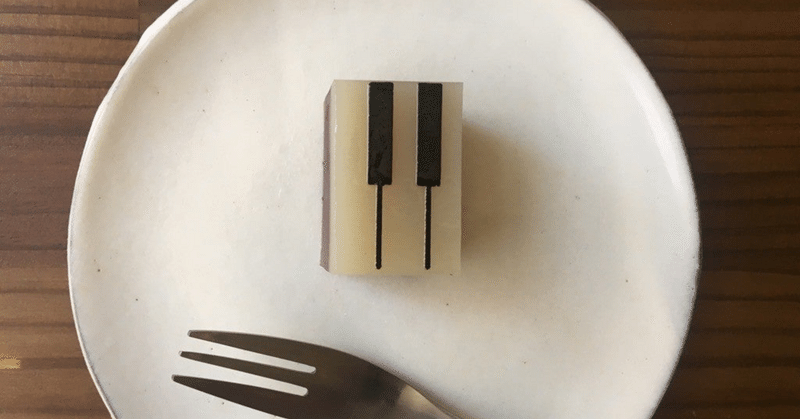

弾き手が見ている鍵盤と、調律師にとっての鍵盤

「ぴあ(ピアノのことだと思われる)無くなっちゃったね〜?」

お客さま宅でいつも通り調律前に鍵盤を外してピアノの上に載せ、掃除をしていると3歳くらいのお子さんの声。

かわいいな〜すぐ戻すよふふっ、と思いながら作業を続け、鍵盤を戻します。

ここからまだ音は出さずに先にネジを締めたりタッチの調整をしていきます。少しするとまた声が。

「ぴあ、やらないね〜?」

(この人ピアノを良くしてくれるって言ってたけどなかなか始めないな、の意)

バリバリやってるんですが。。。笑

でも思いました。

そうか、この子にとってはピアノとは鍵盤なんだ。

調律師にとってはピアノの内部、奥のほうをどうするかが重要で、実際ピアノの表面になるほど音への影響は小さくなっていきます。

鍵盤の表面がヒビ割れてたりしても調律師的には全然たいしたことないんですが、お客さまは「このピアノもうダメかもしれない…」と思っていると言うことがよくあります。

ピアノと弾き手がつながる数少ないユーザーインターフェイスである鍵盤。

ピアノの「核」は内部であることは間違いないですが、弾き手にとっては鍵盤こそがそれを操作できる唯一の手段です。

調律師にとっては内部を動かすためのひとつの手段と思ってしまいがち。ここの意識の差があることを忘れないようにしないといけないなと思いました。

書いてるうちに何が言いたいかわからなくなってきましたが、単に調律を見てた子供がかわいかったと言うお話です。

もし記事が参考になりましたらスキを押して頂けると励みになります!