シリーズ北海学園大学新聞の戦後史:第5回 心に太陽、口唇に歌を(1954年②)

保安隊が自衛隊となり戦後日本の形が固まりつつあった1954年の初夏、ついに校舎の設計図が完成した。

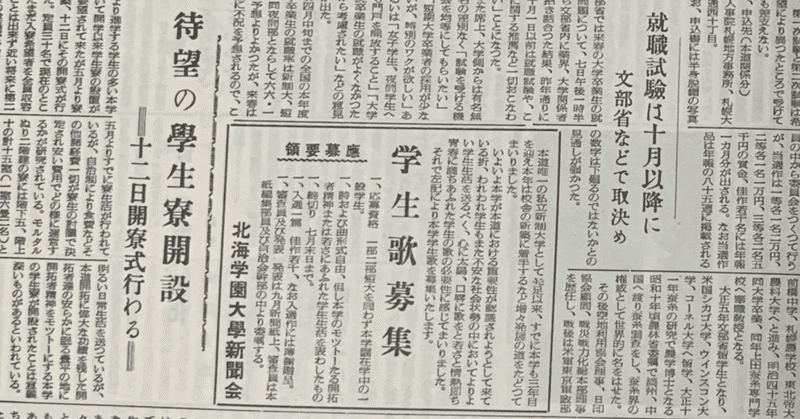

それと時を同じくして北海学園大学新聞上に学生歌の募集広告が出された。

これまで生まれたばかりの赤子のようなものであった北海学園大学の首が据わろうというのだ。

この時代を知らずして北海学園大学の本質だとか歴史だとかを大声で語ろうとするのは恥ずかしいことであり、大学生の質がどうこうとのたまい本学を罵倒しひとり高い位地に至ろうとするのは大学生らしからぬ滑稽なことであると言いたい。言った。

(ちなみに言い忘れていたかもしれないから言っておくが、北海学園大学新聞の縮小版は本学付属図書館の閉架から借りることが出来る。借りたくば借りよ)

北海学園大学新聞第5・6合併号(1954年6月15日) 見出し一覧

一面

・独自な募債運動を/全学の意志を結集

→校舎建築促進委を設置

・予算は総額65万円

→自治会新執行部発足

・校舎新築本決り

→七月上旬より工事に着手

・日本文学史/講座開く

・「郷里案」参院で審議未了

→国会閉会で不成立

・体育会を結成

・三大軽音楽戦が実現

→二十七日に資金募集の催し

・世界学生映画祭を計画

・六級職国家公務員採用試験要領決る

・本学から初の代表参加

→十五日より全学連大会

→十一日に代表上京

・(論説)パイオニア精神を行動に具象せよ

・記念顕彰論文募集

→日本経済新報創/立二十五周年

・就職試験は十月以降に

→文部省などで取決め

・待望の学生寮開設

→十二日開寮式行わる

・会告

・早川直瀬教授永眠

(北海学園大学教授、連合軍総司令部天然資源局農業部顧問、農博)

・学生歌募集

・“ともしび”映画化

・晴好雨奇

二面

・政治への提言

・ふみにじられた憲法(助手 田中修)

・下野し国民/に問え(三年 宮崎文彦 ※自治会会計)

・軍国主義復活の憂い(三年 戸谷節子)

・非民主的なワンマン独裁(三年 支部繁信)

・無茶苦茶で/ございやす(三年 林和吉 ※自治会副委員長)

・売国政策の強化(助手 阿部吉夫)

・仮面をつけたファッシズム(二年 佐合敏 ※自治会委員)

・人間性に幅(NHKアナ 清水幹夫氏)(学園交友録)

・やま(野口勝弘)

・冷水小屋開き

・軟庭全道制覇なる

→(知事/タイムス)両杯を独占

・柔道三位入賞

・第七回全学連大/会から

三面

・民主教育確立のために

・第十一回日教組大会の意義(宮崎文彦)

→厭迫の多い教員生活

→MSA教育退歩予算成立

→セクトを捨て/教育を護る

→国民の支援のもとで

→―執行部は右旋回かー

・“教育の中立の意味するもの”(梅田節夫)

・政治くすぐりについて(林和吉 ※自治会副委員長)

・教育法案の成立について(三森定男 教授 社会学)

・アンケート

・(海外ニュース)イラン政府女学院を閉鎖

四面(学芸)

・ふたつふたつなんでしょね

・居酒屋論争

・妙子(中江三郎)(画 成田宏彦 ※自治会委員)

→作者の弁

・(書評)“独自的境地”(高郡逸枝 著 「女性の歴史」上巻)

・(書評)“新しい評価”(「近代日本の作家たち」正・続 小田切秀雄 著)

・(書評)“国民全体の文学”(竹内好 著 国民文学論)

・(映画)ともしび(キヌタプロ作品/北星映画配給/日本教職員組合後援)

・読者の皆様へ

①独自な募債運動を/全学の意志を結集

待望の校舎建築もいよいよ七月上旬より着工が本決りとなり、総工費約七千万円の確保のため計画された、学園債の応募状況がはかどらず、理事者側を憂慮させていたが、今回学生の間より早く校舎をという声と友に独自に募債運動を進めるべく校舎建築促進委員会が各学年より選出された委員によって結成された。

建築費用にあてる学園債の募債目標は大学が二千万円で昨年度より申込受付を開始したが四月末日で目標額の一割にも満たず学園の将来を憂慮した二部短大の学生の間で自主的な募債への強力が話し合われて来た。

一部自治会においても去る五月七日開かれた、学生大会において校舎建築と学園債の問題が検討され、発足間もない本学において学生の積極的協力なしに学園の発展はみられずと全学生が募債に応ずることを申し合せ、席上今後独自に募債運動を展開すべく校舎建築促進委員会の設置を決議した。

大会決議にしたがって、各学年級の討議の中で選出された委員及び執行部、学生委員会から選出された委員等五十七名によって五月二十八日第一回の会合を開き当面の活動方針が決められ、六月一日会議室において財団及び学校当局との懇談会を開催意見の交換が行われた。

この日佐藤理事長より四月着工予定であった校舎建築の遅延の理由説明及び現在までの債権の応募状況の説明等があり、学生側への積極的協力の要請が行われた。

これに答えて高萩自治会委員長、久川促進委員会代表から学生側の意向を伝え今後の協力を約した。なお促進委員会は大会申し合せによる全学生の学園債応募を協力に推進すべく訴えると共に一般への啓蒙宣伝のため催し物を企画している。

(改行は引用者)

……感激のあまりつい、全文引用してしまった。私学が「自分たちで学校を作る」場であった頃の、本道唯一の私学であるが故にひたむきに「私学」であろうとした過ぎ去りし日々の麗しき「自治」と義の心がそこに垣間見えた。

それだけで良いのだ。

かつて真の「私学」であったという歴史があれば今の私学だってしっかりと生きていける。そういう支えがあればそれでよいのだ。

②・「郷里案」参院で審議未了

あっけない幕切れだった。しかし結局本学学生は基本的に郷里における投票しか途のない事態に追い込まれてしまうわけであり、今後の記事から目を離せない。

結末を知りながらその過程を敢えて追いかける妙味を味わえるだろう。それこそがこのシリーズのテーマのひとつだったりするのだ。

③本学から初の代表参加

会場地の問題とかはどうでもいいので本学一部自治会に関する気になる記述を見てみよう

全学連の呼びかけをうけた本学一部自治会では高萩委員長はじめ運営委員全員が二日自治会室において執行部の態度を討議した。現在までの全学連批判と二年間にわたる本学自治会の自己批判及び未加盟校としての本学の代表参加の意義が論議され、高萩委員長、林副委員長、鶴谷書記長の間で、慎重論、積極論が激しくがたたかわせられたが、執行部としては代表を参加させることに決定した。

本学自治会がこれまで全学連の未加盟校であったのはその未熟ゆえであると思えば特に違和感もないが、その参加の是非について過去の全学連批判(!)などがあったと明かしつつ議論があったと公表するのは当時の自治会がまさに全学生の代表たらんとしていたからであろうか。

不明な点は多く、いずれ出るかもしれないシリーズ北海学園大学新聞の戦後史(同人誌版)ではそこを検証するかもしれない。

④(論説)パイオニア精神を行動に具象せよ

「本文で口でああだこうだ云ってもしゃあないみたいなこと云っといてタイトルが『具象せよ』とはどうにかならんのか」とか「開拓者精神なのかパイオニア精神なのか出来ればはっきりしてほしい」とかタイトルの時点で色々言及してしまいたくなるが、今回取り上げたいのは以下の部分である。それ以外は口でああだこうだ云うな!行動しろ!ぐらいのことしか云ってない。

⑤待望の学生寮開設

地方より進学する学生の多い本学において開学以来学生寮の設置が強く要望されて来たが五月より寮を新築、十二日にその開寮式が行われた。定員三十名で現在のところまだまだ入寮希望者を全員収容することは出来ず近い将来に第二学生寮の建築が予定されている。五月よりすでに寮生活が行われているが、自治制により食費などその他諸費一切が寮生の討議で決定され安い費用でどの様に運営するかが研究されている。モルタル塗り二階建の寮には階下五、階上十の計十五室(一室六畳二名)と風呂洗面場、食堂が完備し寮生が明るい日常生活を送っているが、本道開拓に偉大な功績を残した開拓者達の安らかに眠る豊平の地に開拓者精神をモットーにする本学の学生寮が開設されたことは意義深いものがあるといわれている。

・残念ながらこの寮の正確な所在地は不明である。「開拓者達の安らかに眠る豊平の地」という言い回しから察するに、おそらく学園の所在する旭町(「豊平原頭」)ではなく豊平条丁目エリア、それもかつて墓地のあった現北海きたえーる(学校法人北海学園がネーミングライツを取得している)か現札幌市立豊平八条中学校の近くではないだろうか。

取り敢えず北海学園大学の公的資料をあたってみると「北海学園大学学報第123号」(2020年9月1日)と「北海学園大学創基七十年記念誌」(2020年)ではともにその所在地を「豊平3条西13丁目」としているが、「さっぽろ文庫1 札幌地名考」(1977)、「新札幌市史」(1986~2008)、「角川日本地名大辞典 1 北海道上巻」(1987)のいずれにもそのような住所地名の存在を裏付ける証拠は存在しない。

おそらくこれらの年表編纂者が「南2条西8丁目」のような地名と混同した結果の誤表記であり、実際には「豊平3条13丁目」にあったと考えるべきだろう。

現在「豊平3条13丁目」とされている区画は国道36号線に南面するエリアで、かつての豊平墓地に近いところに存在する。

ただし「角川日本地名大辞典」によると豊平1条~9条の範囲は(少なくとも1987年までに)1963年と1984年に二次にわたって変更されているらしく、現在の「豊平3条13丁目」と当時の「豊平3条13丁目」の範囲はズレている可能性もあるため、その住所の同定は困難である。

・また、先述の公史年表では「誠之寮が開寮した」というようなことが記されているが、当記事においては全く寮の名について触れられておらず、単にこの時点では命名されていなかったのではないかと推測するのが自然である。

このように公史年表は他に北海学園大学史について触れる(多少なりとも関心のある)人が少ないためか、どうしても大雑把なところが散見される。

⑥就職試験は十月以降に

十月まで特に就活をしなくていいのは羨ましいが、それはコネ就職でも決まっていない限りは卒業間近まで就職先が分からないまま過ごさなくてはならないということと表裏一体であるため過去と現在のどちらが良いのか、四年次の秋を過ごす今の私には断言出来ない。

⑦晴好雨奇

新築された大学図書館の不備に対する愚痴記事。中学生が騒がしくてかなわないだとか、学生が全然本を借りないのに対して教授が三十冊以上借りたまま返さずにいるだとか、当時のひどい有様が脳裏に浮かぶようだ。

⑧政治への提言

見出しを見ればわかる通り、吉田内閣への批判一辺倒であり、当時の大学生(特に学生新聞に記事をよこすような類の人たち)に対する偏見を全く裏切らなかった。当時は無理矢理にでも両論併記をしなくてはならないという現代の規範がないためか擁護意見は全く見られなかった。ちなみ「教壇に立っている方々」の協力は得られなかったとか。政治的に偏っていると思われたからだろうか?

ただ、この記事内において初めて女性執筆者(らしき)名が見られたのは北海学園大学新聞史の画期的出来事であろう。

⑨教育法案の成立について(三森定男)

「アメリカの批判はいくらしてもよいがソ連の批判ははばかられる」現代のメディア事情を批判し教育基本法の成立を歓迎する今号唯一といってよい政府擁護の記事。これは読んでいても面白い。

⑩居酒屋論争(S・S)

「ある夜、居酒屋で、私は一人の友と話し合った。その友は偉大な(と敢えて私は言う)先輩であった。現在の国文学者の中で唯一と言いたい真摯な人間であった。」

「その夜の懐かしい筈の話は、しかし、手っとり早く言って、インテリ対民衆という、痛々しい話であった。友は、単なる掛声の「進歩主義」に反対し、インテリ自身がよく己を知って、確実な前進を示すべきだと、主張した。

私は、自分達インテリ自身を知る先に民衆の実態を知るべきだと、主張した。この場合、如何に民衆を熱愛しているか、愛さないではいられないかを、評量することは誤りである。二人もそれは避けた。」

いや見ていて痛々しいな。

勿論当時は「インテリ」と「大衆」は現代なんかと比べると随分と違っていたのだろうが、それにしても自分たちがインテリであることを自明視し、一方的に大衆に働きかける側であるという剥き出しの自己認識は見るに堪えない。その上その後続く記事本文もずっと現代においても「提起」されるインテリ-大衆問題の実に陳腐なテーマを展開しているだけで、題が「居酒屋論争」なのは記事を執筆している途中で自分たちの議論とやらが実に稚拙であったことに気付いたからなのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?