まわりが白くなるレンズで斑鳩を歩く (J limited 01 / smc PENTAX-A 35-105mmF3.5)

カスタムイメージGOLDが追加されてから、「なんかこれに似合うレトロな写りのオールド標準ズームがあるんじゃないか」と思って、色々試してます。

FA28-70mmF4、F28-80mmF3.5-4.5、前から持ってて使ってるA35-70mmF4、FA24-90mmF3.5-4.5……。

まあこのへん値段も付きませんしね。1000円2000円のもんだ。私は2万円の服買ったりしないんで、2000円の中古レンズは10本買ってもよい。

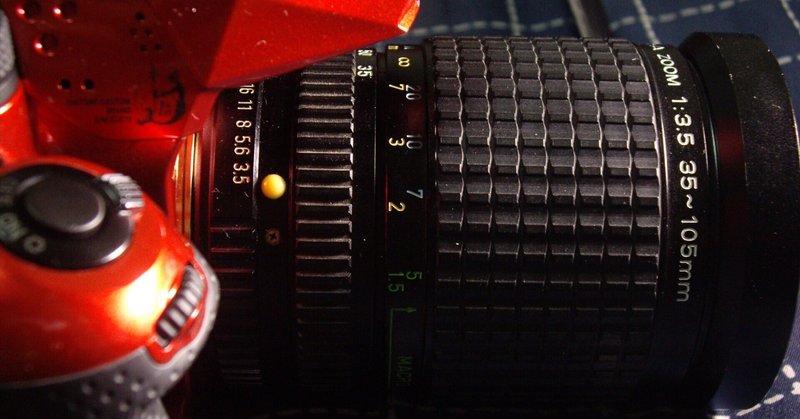

そういうわけで、A35-105mmF3.5です。

スペックなど

手元資料(中村文夫「使うペンタックス」)によると、83年発売。PENTAX Super Aと同時か近いうちに発売された、Aシリーズの初期レンズですね。

フィルター系67mm、全長98mm、重量615g。

レンズ構成は13群15枚という堂々たる、当時としては大型のレンズ。この頃だと3倍ズームはかなり頑張らないと厳しいはずで。でもF3.5通しで作るとなれば、力入った製品だろうとも思いますが、さて。

そしてこの頃の標準ズーム、最短撮影距離が長い。1.5mある。

と思ったら、1ピントリングを少し前にスライドするとマクロモードに切り替わって更に回せるようになり、30cmまで寄れる。

もう少し後の標準ズームによくあった、テレ端でだけマクロモードに切り替えができるやつではなく、全域で入ります。

しかも、最大撮影倍率が大きくなるのはワイド側。PENTAXの一眼レフ用交換レンズでワイドマクロのズームなんて初めて見た気がする。

全域でマクロ入るなら切り替えいらなくない? とも思いますが、通常とマクロ域でピント合わせのために動かすレンズが違うっぽい。

マクロモードでズーミングすると、テレにするほどピント位置が遠くにずれる。マクロモードではバリフォーカルレンズ化しちゃってますね。1.5m以上だとほぼピント位置は変わらない、ちゃんとズーム。

多分1.5mより近距離は機械的に動きが違うんでしょうね。それで、ピントリングをスライドさせる手順が入るんでしょう。

当時としては広いズームレンジと、操作の癖やピントの移動があるとはいえ全域マクロモードで寄れるようになる、それでF3.5通しの明るさを確保、と、なかなか実用性も高そうな一品。

クモリについて

で、40年くらい前のレンズなので完調とはいかず、前玉の周辺にこんな白いクモリが。バルサムの劣化とかかな。

わりと著名な中古屋の通販で頼んだものだったんですけど、以前その店で「クモリあり」と記載されて購入したレンズが、私には目視でも写りでもわからないくらい軽微だったもんだから、あの店はそういう基準なのかと感心してたんだけど……。

しかもその店の通販は、あとからどういう記述で出品してたか確認できないのだ。

でもね、いいんです。

私がこういう古い標準ズームを求めるのは、カスタムイメージGOLDで使いたいからで、少々状態悪くてもそれはそれって感じになったりしますし。

めちゃくちゃ写りに影響あって笑っちゃう。

ただまあ、これは最悪の場合で、ほとんど気にならない写りになることもままあります。

ズームが広角側ほど影響が小さくてテレ端で最大。

ピントは1.5mが最悪で、それより遠くても、マクロ域に入っても影響が小さくなっていく。

ワイドだとピントが1.5mでこの程度。

順光だったり、周辺があまり暗くない画面だともっと目立ちにくくなります。

で、GOLDにすると、この周辺の白化もまた何かエフェクトかのように見えちゃう。

全面ではなく周辺だけ、ズーミングとピント位置でちょうどコントロールできちゃう程度に曇ってるというのはなかなか絶妙では?

実写

テスト撮影

自宅そばに伸びていた草むらにタマスダレが混じっていて、草刈りが入ったんだけど明らかに意図して残されてました。

一応ワイド端の方が最大撮影倍率は大きいんですけど、そんなに大きく違わないからテレマクロもある程度使えます。1/4倍くらいはあるかな。

ワイド側、遠景を撮るとかなりシャープ。

ただ周辺いくと甘くなっていきますね。83年にズーム比3倍でF3.5通しだとなかなか難しいか。

テレの遠景も真ん中はシャープ。周辺の劣化はワイドより悪化しますね。

でも時代を思えばだいぶ良いですけどね。でかくて重いっつっても600g台、今だったら軽量とかいいますよ。

三室山

王子駅で降りて、ちょっと北へ歩いて歩行者専用道で大和川を渡る。

今回、基本ワイド側で撮影してます。白くなるし。

大和川右岸を歩いてみたけど、藪が伸びすぎてて特に面白いことなし。左岸のほうが公園になっててよかったかな。

ちょっと東、三室山の住宅街を上がっていくと、山頂近くに神岳神社というのが鎮座している。今は小さな神社だけど、延喜式に載っている。

今は素戔嗚命を祀る普通の神社だけど、聖徳太子が飛鳥の産土神を勧進して勅願所として祀ったそう。その時の神様はもう名前もわからんと。

木のふもとのキツネノマゴ。一眼レフに珍しいワイドマクロならではのカットを模索したいな。

三室山は山頂が公園に整備されていた。聖徳太子も見たかもしれない斑鳩の景色。きっと太子もジョーシン斑鳩店で、推古天皇18年の阪神優勝のときにセールに走ったことだろう。法隆寺で使う燭台とか安くなってただろうし。

三室山を東に降りると龍田川が流れている。

から紅に水くくるとは、って季節じゃないけれど、朱塗りの橋は架かっていた。

龍田城跡

白山神社に通りかかった。

多分加賀の白山信仰由来の神社だと思うけど、このあたりって加賀になんか縁があるのかな。

なんだか絵になる神社で。

本殿も摂社もあんまり大きな差がなく、ずらっと横並びのつくり。壁が立ってるけど結界ではなく、門をくぐって入れる。白山神社ってこういうのなのかな。

ちょっと東に、かつて片桐且元が興した龍田藩の居城・龍田城がこのあたりにあったという。

実際ちょっと北に追手町という地名があったっぽい形跡があったりして、城があったのは間違いない。で、おそらくこの溜め池みたいなやつが内堀っぽい。外堀は竜田川を使ってそうだ。

場所的に白山神社も城の中か隣接地っぽいけど、片桐且元が勧進してきたんだろうか?

とはいえ、龍田藩は1655年に四代目藩主片桐為次が15歳で亡くなり、早々と廃藩。城跡も早々と畑に戻ってたそうで、城の痕跡はこの堀の他にはあんまりないみたいだ。

龍田神社

城のちょっと北、国道25号の一本北に、かつての奈良街道が通っている。

江戸時代には、この道沿いに無数の商家や宿屋が立ち並んでたそうで、今でも厨子二階の商家が残っている。でも御所ほど多くは残ってないなあ。かなりまばらになっている……。

龍田神社。

シンプルな神明鳥居に、なぜか銅板葺の屋根かけてる。珍しい形。

特に歴史的社殿ではなかったけど、歴史はある。

聖徳太子が法隆寺の場所を探していたときに、龍田大明神が現れて斑鳩にしようぜと勧めたことから、法隆寺の鎮守としてこの神社ができた。

見事なクスノキが立っていて、樟大明神として祀られている。

法隆寺

法隆寺、くるの何年ぶりだろうな。来てるとすれば小学校か中学校の頃に校外学習とかで来たかな。

関西本線沿線に住んでても、奈良県内に住んでても、結局ちょっと駅から遠くてなかなか来ようと思わず。

ピント遠いのにだいぶ白くなっちゃったな。

撮影禁止の表示も多いので、撮っていいところを迷いつつ。

水飲み口。昭和レトロだ。

奈良街道は法隆寺の前でもまだ商店街が続いているようで、このあたりでは並松商店街というそう。

A35-105mmまとめ

まわりが白くなってしまう、という特殊効果レンズ状態のこの一本、GOLDで使うとやっぱり不思議な感じが出て面白いな。

しかしこれ、ほのかをベースに作り込んだカスタムイメージを用意すればもっと面白いかもしれないな。やってみよ。

レンズ自体はこの状態なんであまり良し悪しもいえんですけど、完調だったら、中央の意外な良さと、周辺が甘くなるレトロさがちゃんと出て、オールドレンズとして使って楽しい一本になりそうなでした。

単焦点レンズって、やっぱ古くてもF5.6くらいでバッチリ写ったりしがちですしね。

そしてズーム全域でちゃんと寄れるのも嬉しい。写りが面白くても、最短1.2mとかじゃ思うように撮れなくて困るし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?