古のパンフォーカスデジカメと戯れる (OLYMPUS C-120)

最近は古いコンパクトデジカメブームとのことで、何年か前ならワゴンにジャンクで山積みされて300円とかで投げ売りされてるのがザラだったような頃のコンデジでさえ、なんか一丁前の値段つけて売られてますね。

おかげで、300円くらいだろと思ってるのが3000円だったりするので、懐かしいコンデジ使ってみて遊ぶ趣味もすっかり停滞しているのでした。

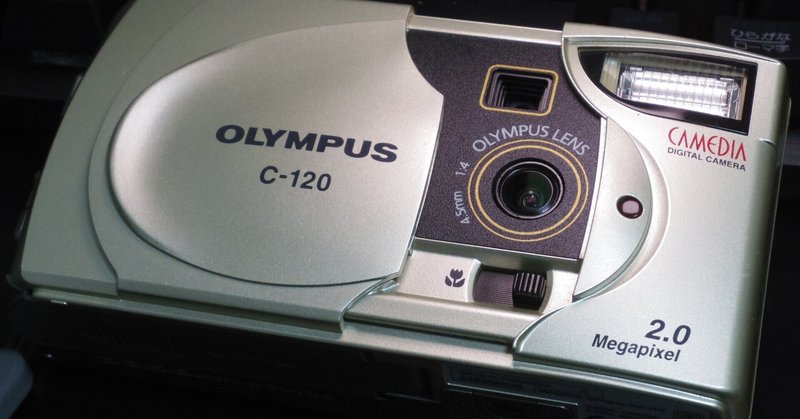

が、久しぶりにいいのに出くわしたのが、今回のOLYMPUS CAMEDIA C-120ですね。

なんと128MBのスマートメディアが入ったままで550円! 一時期なら128MBのスマメだけで5000円くらいしてた時代があったのに。

フィルムカメラ時代に始まり、デジタルになっても90年代からゼロ年代前半くらいまでオリンパスの大定番となった、前面のスライドレンズバリアが電源スイッチを兼ねるスタイル。μスタイルといいますか。

私はこのスライドバリアスイッチ、極めて合理的で優れた機能的デザインと思ってますよ。初めて持つときでも手元見ずに電源オンオフできるし、確実にレンズが保護される。

C-120は、数多のオリンパスμスタイル機の中でも、まあ下っ端といいますか、最も廉価に売られたクラスの商品。

2001年後半くらいの商品と思いますが、ロースペックすぎるので日本では商品力がないとされ、メインは輸出、国内では販路限定とされた機種です。

当時は日本も好景気の残滓があって、まだ購買力が高かったので、日本向け普及機でもまだ海外じゃ高価、だからもっと安い別の機種を作っておく……といった時代でした。

2001年の廉価デジカメ事情

2001年って、上半期と下半期でローエンドデジカメの内容が急に変わる年なんです。

この頃のローエンド機は、センサーは130万画素か200万画素。上位機が1/1.8型300万画素センサー(非常にできが良い)を使い始めた頃ですね。

で、ズームレンズが重視されていて、廉価機の単焦点レンズはすごく下に見られてました。デジカメ普及期の非マニア層は、カメラ見たらみんな「これ何倍ズーム?」って聞いてくる時代。

そして上半期までは、ローエンド機は単三電池を4本使ってました。

専用リチウムイオン電池じゃコストかかるので単三。これは当然。

で、当時の技術だと、2本だとバッテリーライフがきつい。

特に顕著なのが、アルカリ電池を使ったとき。容量が減ると電圧が下がっていくから、容量が残ってても電圧が足りなくなった時点で落ちる……というような理屈を知るのはマニアだけ。マニュアルに書いてニッケル水素電池薦めても、みんな売ってる電池買って入れちゃう。で、すぐ電池が切れるっていわれる。

だから4本使っておけば、アルカリ電池でも安定して十分な稼働時間を取れる。

でも2001年下半期には、急に単三電池2本のがローエンドになるんですよね。

上半期までにも単焦点レンズで単三2本の機種はあったんですけど(CAMEDIA C-1とかFinePix 4500とか)、「小型軽量」と1枚格上扱いだった。そういう省電力技術がこなれて、ローエンドに降りてきたんでしょう。

オリンパスC-120の先代モデル・C-100が、2001年6月発売。上半期末。

すると、その後継機C-120を出す頃には、回りを見渡せば他社は電池2本の小型軽量ローエンド機を出してきてる。市場の潮目が変わっている。

ただでさえ値段で競争力出すしかないローエンド機が、電池4本の周回遅れ仕様にまでなっちゃったら流石に苦しい。

かくしてC-120は輸出モデルとなった。

日本では、聞くところではジャパネットたかたで売ってたそうですね。高田社長のトークちからがあればなんとか売れた、と。

そういうのもあって、C-120って日本にある絶対数が少なくて、結構レアなんですよ。10年以上前からジャンクカメラ漁るの趣味だったのに縁がなく、今回初めて遭遇しました。

スペックなど

で、そんな「発売するまでもなく日本じゃ売れん」と判断されたC-120はどんなスペックだったか。

センサーは1/3.2型 200万画素CCD。

他所だと廉価機でも1/2.7型を使うんですが、オリンパスはCAMEDIA C-1から1/3.2型を採用してますね。C-1は屈曲光学系とか変なことやってたので、小さいセンサーが必要だったのかも。

2002年以降は、キヤノンとかニコンが廉価機に、パナが高倍率ズーム機に、ミノルタが屈曲光学系ズーム機に使ったりしたサイズですが、やはり小さすぎて感度などが不利で、300万画素までしか出ませんでした。

レンズは4.5mmF4。ライカ判換算35mm。5群5枚。

で、オートフォーカスを搭載せず、パンフォーカスとしています。廉価機だなあ。

シャッター速度は1/2~1/2000sのAEです。夜景モードで1秒まで伸びます。

電源は先述のとおり、単三電池4本。CR-V3も使えます。

なんかバッテリーライフは最大1万枚と強気なこといってますが、この頃は測定基準がなかったから、CR-V3使って最低画質ノーフラッシュでひたすら連続撮影とかそんなんで1万枚だと思います。

で、さっきから「うすらでかい」といってはいますが、4本モデルにしちゃ結構小型で結構軽いです。頑張ってます。

ニッケル水素電池入れると電池だけで重くなるんですけどね。

メディアはもちろんスマートメディア。スマメ機としては後の方なので、使える容量の上限などはなく、128MBまでいけます。(90年代には8MBとか32MB上限の機種があったんです)

それから、内蔵メモリが1MB入ってます。最高画質SHQが使えず(1枚1MB越えます)、一つ下のHQで2枚。実用性は……。

液晶は1.6型で6万画素とのこと。まあこの頃のやつですからね。

光学ファインダーもあります。まあこの頃のやつですからね。ブライトフレームもなく、中心を表示するマークがあるだけの簡素なやつ。

ちょっと面白いマクロモード

C-120は、通常の撮影範囲は60cm~無限遠と、パンフォーカス機らしい近距離の弱さがあります。

そこでマクロモードがついていて、切り替えれば25cmまで写るようになります。

しかし通常、マクロモードってレンズを繰り出してピントを近くに移動させるものなんですが、それだと遠方がボケて写らなくなる。なのに、C-120のマクロモードは無限遠まで写る。

どうもこのマクロ、ピントはそのままに絞りをF8まで絞り込むものですね。被写界深度が深くなって、25cmまでちゃんと写る範囲になる、と。

CCDの感度が低い時代だから、そんなことしたら手ブレして辛いんじゃないの、と思われそうなとこですが、それはフラッシュ光らせればOKとしてるんでしょう。

ということで、F4/F8の絞り優先AEが使えるカメラです。

マクロモード切り替えがボディ前面、レンズちょっと下のスライドスイッチで、流石に操作しづらいのが難点ですが。

しかも、スライドレンズバリアと連動して電源切る時にマクロモードが解除されます。昼間は常時マクロモードで使いたいのにな。

ちなみに、C-100からC-120へのモデルチェンジでソフトウェアが改善され、ストロボモードなどの設定を記憶させる設定ができるようになってます。C-100は電源切ったらストロボオートに戻ってたそうですが、C-120にはメニューに「設定クリア」という項目があり、これをオフにすればストロボモードなどを覚えます。

でもマクロモードは物理なので、C-120でも強制リセットのままです。

それと、どうもマクロモードは電子回路に一切関与せず、本当に絞りが変わるだけみたいです。Exifの記載が一切変わらない。

そんなんで大丈夫かな? と思ったけど、AEはTTLで来た光の量で測ればいいし、フラッシュ調光もプリ発光でやる、AFはついてない、たしかに別に困らないな……。

実写

持ち出してみます。

電池は、単三電池型リチウムイオン充電池なんて恐ろしいものを使っていますけれど、そのせいもあってか、7月15日に電池入れてから今日29日まで、通勤バッグに入れて時々スナップ撮り続けてますが、未だに電池インジケーターが満タン表示のまま。

公称最大1万枚はともかく、電池の持ちはめちゃくちゃ良い機種なのは確かっぽい。

うーん微妙な写り。右下の車のナンバーが読めないくらい。

だが懐かしい。私が初めて持ったカメラ付きケータイSH700iSがこんなんだった。

私はPHSを長いこと引っ張って、カメラ付きケータイを持つのが遅かったから、私よりは5歳くらい若い人が初めて持ったのがこんな感じじゃないかな。

最近の古いデジカメブームも、こういう懐かしい写りが得られるからだというんですけど、私みたいな40過ぎのおじさんには、懐かしい写りって20年以上遡らんといけません。

2001~2年という古い時期のデジカメとしては素晴らしいことに、ちゃんとISO感度を上げる。まあベースがISO100で、ISO200になるだけで結構ノイズが出ちゃうセンサーですけれど、それでもブレるよりはよい。

この頃のデジカメ、ISOオート固定で手動選択できないのは当たり前で、そのオートが、1/8秒とか手ブレするに決まってる速度まで増感しないのがザラで。あれなんでだったんだろう……。

大阪市営地下鉄中央線、変な見た目の新しい車両が入って、この24系車両が随分減っちゃった。ちょっと懐かしんでパチリ。

白い天井に虹色のノイズが出てる。この頃のデジカメに載ってるコンピュータだと、ノイズリダクションするパワーがなくって、素直にノイズが載っちゃう。懐かしい。

こんな影を撮るときはアンダーに補正したいものの、メニューの奥底にあるという昔のデジカメらしい仕様。めんどい。

パンフォーカス機の常で、やっぱ遠景は甘いかなあ。

ただまあ、200万画素くらいのセンサーってあんまりカリっと写る感じにはならん印象もありますね。カラーフィルターで4画素分を合成する、って処理が、少画素数だと目立つのかもしれない。

パンフォーカス機の常で、得意な距離がある。1mとか1.5mとか。

このカメラはどのへんだろうな。遠景よりはこの標識裏の方がしっかり写ってる感じ。

同じようなカットを、絞り変えて撮り比べ。

通常モードだと微妙に周辺光量が落ちてますね。マクロモードでもExif変わらないので見比べが難しいんですが、シャッター速度と周辺光量がヒントになりますね。

しかしシャープさに関しては、別に絞ったから向上してるようには見えない。うーん、とするともうセンサーの性能がこの程度かな……。

これ多分寄ってるからマクロのはず。

ただマクロモードといっても公称25cmからが撮影範囲で、これは多分範囲外。流石にこれはピンボケしてると思う。

このダイナミックレンジ狭い、白飛びの目立つ感じの写りもレトロ。

C-120は起動が軽快。2秒くらいでシャッター切れるようになり、これは当時のカメラとしては激速です。ズームレンズ機は沈胴レンズの繰り出しがあったから、5秒くらいかかるの結構あったんです。

取り出しつつシャっとスライドバリアを開け、シャッター切って、バリア閉じて戻す。スナップカメラにはこの操作感こそが大事。

どうにか頑張ってテーブルフォト。苦しいけど根性の手動手ぶれ補正。

ちょいアンダー気味に写ったんですが、白ごはんに引っ張られてるかな。

ちなみにほぼフルオートしか使えないカメラですが、スポット測光はある。しかもパンフォーカス機なのにシャッター半押しはできるようになってて、半押しでAEロック。こういうのはカメラメーカーならではのわかってる仕様だなあ。渋い。

ゴーストの出方もなかなかいいな。

たまに光の条件で白っぽくフレアが出る写りになることはあるんですが、逆光に弱いというほどのレンズではないと思います。

多分ストロボは全速同調でしょう。

この頃のデジカメによくある、ストロボ使うときは感度が大きく上がるやつ。ストロボオフだとISO200よりは上がりにくいんですが、光らせれば400も使います。そしてノイズがあふれる。

なんか雲の形が良かった。

マクロモードスイッチは、実際の動作は絞りの切り替えなわけですが、じゃあ半分動かせばF5.6くらいを使えたりしないか……と思ったんですが、どういう仕組みなんだか、こういう半分ケラレる絵が出たりします。

平成15年に撮ったっていってもわからんな。

平成15年に撮ったっていったらウソとわかります(この車両は平成16年からだそうです)。

意外な利点として、パンフォーカス=AFしないので、夜でも何でもシャッター切れるんですよね。手ブレは……何枚も撮るか三脚使うか、気合いで止めます。

FinePix A202とどっちが?

パンフォーカスのデジカメって、200万画素の世代でほとんど最後でした。

でも、2002年頃だったら、もう少し後でも、パンフォーカス機もありだった気もします。ミスってピンボケとかしないし、暗くて合わないこともない。一瞬待つ必要すらない。

パンフォーカスかつ起動が速い機種って、さっと出してパッと撮ってさっとしまえてすごく良かった。こういうのこそ傑作スナップカメラです。

その点で、フジフイルムのFinePix A202は超名機だと思ってるんです。ほんとに良い。

で、仕様がよく似たこのオリンパスC-120が比肩するものになるんじゃないか、と期待してました。

けっこう期待通りですよ。これは良いカメラ。だからこんな記事がめちゃくちゃ長い。

FinePix A202は、電源がボディ上面のスライドスイッチだった。ここはスライドバリアスイッチのC-120の方が上。見なくても扱える。

マクロモードは、A202はピント位置を10cmに変更する仕様。写りはいいけど使いづらかった。C-120の絞り切り替えは遊ぶ要素にもなるし、寄れる距離は程々だけど扱いやすい。

電池持ちはどっちも良いですが、C-120はさすが電池4本使うだけあって長く持ちます……が、ここまで長くても過剰ではある。2本で軽いほうがメリットかな。

A202はUSBケーブルが専用だけど、C-120はmini-B。こういうとこ大事。

画質に関しては、これは明らかにA202が上。

これくらい写っちゃうからなあ。

まあ、今となってはあからさまにレトロな写りをするC-120の方が味がある、という見方もありますが。この頃のフジは、画素数低いだけでかなり現代的な写りしてたからちょっと特異。

妄想

オリンパスC-120、画質こそレトロすぎるものの、スナップ撮影が快適という意味では、これはもうFinePix A202を越え、最近のカメラでも比肩できないくらいよくできてる。珠玉のボディといっていいな。

今のカメラなんか、どれだけ起動早くなったってスイッチが押しボタンですからね。取り出しながら電源入れるような芸当はできない。

このC-120が、もっと現代的なスナップデジカメとして復活するなら、世界中の人間が私みたいなタイプだとすればきっと大人気になるんだけど。

まああの、高画質スナップシューターというのは、大体どこが作ってもGRに負けて消えていき、リコーイメージングのカメラ事業が堅調になり、PENTAXが維持されるという結果になってしまうんです。

Nikon COOLPIX Aも、FUJIFILM XF10もそうなりました。

というかGRに寄せるからGRに負けるんじゃないのかな……。

ここはGRに寄せない、フィルム時代から名機と誉れ高い傑作スナップカメラを高画質デジタル機として復活させる。

つまりオリンパスXA2 Digital。これ。XAじゃなく2以降のやつ。

沈胴式ではない35mmF3.5のレンズと、スライドバリアスイッチで圧倒的な撮影スタンバイの速さを用意。

あえて絞り優先AEのF11・ピント位置1.5mで起動する、しかもシャッターボタン半押しはAEロックにとどめて、AFは別ボタンで作動、くらい思い切った仕様で。

うーむ、結構本気でほしいな。OM SYSTEMが血迷って作らんだろうか……。でももう社名がOMになっている。XA SYSTEMを分社化しなけりゃならんのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?