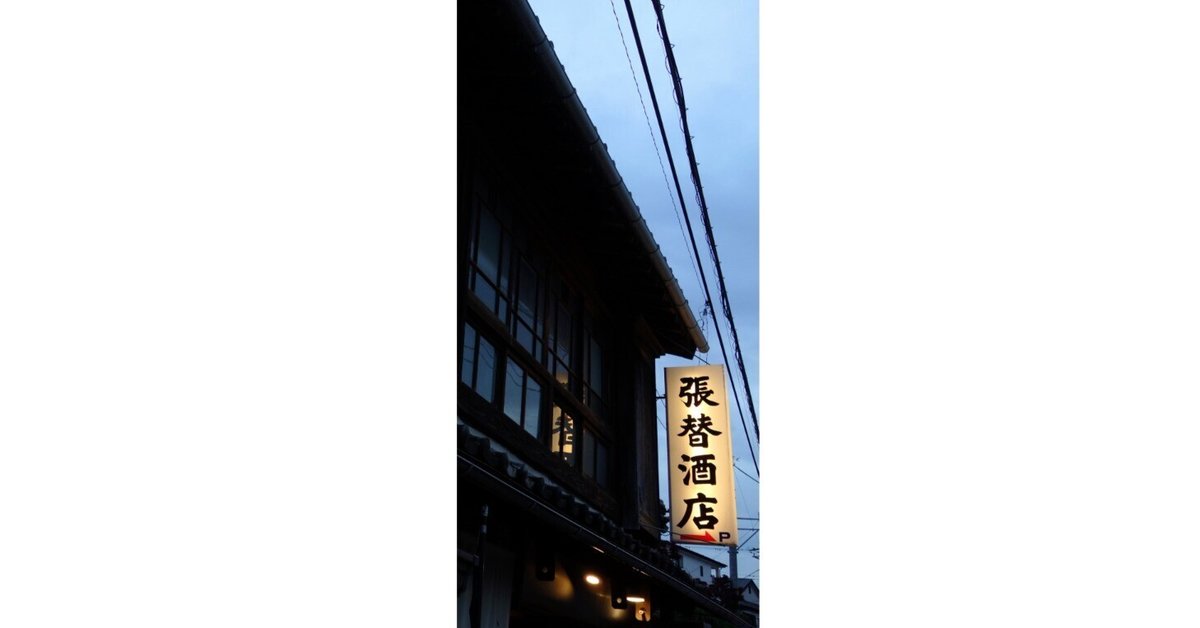

張替酒店+台湾烏龍茶

先日、習志野の張替酒店の見学会に参加した。

友人の誘いで応募したところ、当選とご連絡いただいた。かなりの応募数があったところ、多くの人を受け入れられるよう、工夫いただいた様子だった。

それはきっと、次の見学会の予定が立てられないからではないか。

最後の見学会になる様子だった。

営業されている酒屋さんは、来月の移転が決まっているとのこと。

板蔵の庇から外した瓦が、木戸からのアプローチの敷石に使われていたり。工夫しながら古い大きなお屋敷を、できるだけ残してきた様子だった。

今後は…?

そのまま残すのは… 表面だけかもしれないが木材の傷みもあり大変なことだろう。

むらのあるガラス窓も残っていたりする古い建物。1905年創業らしい。

何らかの形で活用されながら残るといいな、と思う。

私は祖父母宅に来たような、懐かしい雰囲気を楽しんだ。

いろいろな素材や造作だけではなく、床板のたわみ方、木の表面の樹脂など、傷みともいえる部分も含め、私の古い記憶に繋がる部分は多かった。

黒柿の凸凹な床柱が似ているなと思ったり。

一枚ものの木の大きいテーブルが立てかけられていたり。

土間の上の納屋のそばは、樹液の出た木材があったなと思ったり。

現存しない祖父母宅よりも、もっと古い時代からの、もっと大きいお屋敷や蔵。生活しながら工夫しながら残されてきた、その変遷も含めて友人と楽しませていただいた。

その建物の今後は…?

私が撮った写真は、感謝とともにここに残しておく。

小さくシンプルでも雰囲気の良い洋間の天井。

麻雀を楽しんでいたりの娯楽室だったらしい

たくさんのお札に驚いた。

が、ここだけではなく、おびただしい数だった。

あちこちでお屋敷を守ってきた様子

平書院と時計が良い雰囲気だった

丸い黒いのは…

用途はヘルメットなんですが、何て言いましたっけ…

(たぶん2回、聞いてるのに忘れました。ごめんなさい)

見学ツアー終了後に下ろしてくださり、近くで見せていただけた。

重そうな金属製に見えたが、ガイドさんが指で叩くと木の音がしていた。塗りのお椀のように作られているのだろう、と話していた。

続きになった和室の欄間に掛かっていた槍も、下ろして持たせていただけた。その欄間には、今日、京都から届いた、というお話だった法被も掛かっていた。

紺地の法被は、背に山一の屋号。背の上の方に入った、青色の裏地からも古さを感じたが、とてもきれいに残されていた。襟には陸軍御用達と書かれていた。見学ツアー中に、多くの人が働く場でもあった頃のお話も聞けた。

いろいろな柄のガラスがはめられていた

奥行の浅い造作のシンクで、近くにトイレ。

手を洗う場所。

ぶら下がっている金物の用途は、下に吐水口の付いた水タンク

掛け時計の右側に写っている黒柿の欄間には、読めそうで読めないお手紙が額入りで飾られていた。

「るて」と思わず読んでしまう書き出しだったが、手紙スタイルなのだから「さて」と読むのだろう。そんな書き出しからの感謝状。

最後の文は「一日の深く□□と成りまして厚く感謝の意を表す」と書かれているようだった。何がどうなっているのか話は不明だが、招いてくれて良い一日だった、と書かれているように感じた。

麻雀して楽しかった?と思ってしまったが、まともに読めていないので、勝手な想像。きっと「麻」「伎」「夜」に似た字を見たイメージと、麻雀を洋間で楽しんだ、という話を聞いたことからの連想だろう。

時計店と書かれていそうな理学博士・前原さんから張替一郎殿へ、昭和22かしこ、と結ばれたお手紙。筆でさらさらと書かれた、昭和レトロなお手紙も楽しかった。

ここからは外での写真。

昨年、高橋是清邸でも見た

円い金具は防空壕の痕跡らしい

「会社」の表記からも木材からも古さを感じた

板蔵の中では、1階に新聞やお皿など古い物を展示してくださっていた。新聞は、習志野タイムズと書かれていたような。

急な階段を上がり2階にも上がらせていただいた。住んだ跡が残っていた。

他にもいろいろな看板があったが、ふりがなの「あぢ」がレトロだと思った

外側にトタンの貼られた板戸の内側に古い道具。

お酒を楽しむための部屋らしく、テーブルや音の設備も

元はお風呂だったという、大きな業務用冷蔵庫のそばから店内に入らせていただいた。冷蔵庫と壁の隙間から、奥の壁に貼られた白い角タイルが少し見えていた。

量り売りのためのもの

これも話をよく聞いていなかったが、

石の下は金網か何かで、側溝のようになっているのではないか。

排水設備と思う

お店の機能も持つ大きなお屋敷だったが、廊下の狭さや急な階段は、古い日本家屋ならでは。

多くの人が見学している中、自分の体や手荷物をどこかにぶつけないかなど、気にしながら楽しんでいくのは、どことなく慌ただしかった。

それでも、お店として営業しながら、中を見学させていただけるという、ご配慮に感謝。ありがとうございました。山二のこし味噌もいただきました。

「習志野の歴史を語る会」にも「わくわく建築」にも、大変お世話になりました。

わくわく建築による制作の素敵なパンフレットと、当日のガイダンスをいただきました。あちらこちら、ガイダンスを聞けていなくてごめんなさい。

白いこし味噌は、とても滑らかで甘く美味しくいただいた。料理ができない私では、みそ汁にしかならないが、それでも普段と全く別物が出来上がった感じだった。

昨夜は、夫が炒め物に使っていた。そちらも優しい甘さだった。

ここからは、張替酒店の近くで台湾烏龍茶を楽しんだ話。

工夫茶と鳳梨酥(パイナップルケーキ)をカウンター席でいただいた。

細長い湯呑のようなものは、飲む前に香りを楽しむときの茶器。1煎目までは、お点前とは表現しないのだろうが、お店の方が美しく淹れてくださった。美味しくいただいた。

後は、美味しく淹れられる時間を自分で気にしながら、小さな急須と湯呑で楽しむ工夫茶。

店内のデザインも素敵だと思った。が、国内ではなかなか体験できないだろう、急須にこぼしながら熱湯を入れていくスタイルは、きっとここならでは。楽しかった。

急須からこぼれた分はどこに?

コースターとは呼ばないのだろうが、急須の下の編まれた敷き物を通過し、小さな石材で作られたテーブル天板を通過し、天板の下から排水される。

鉄瓶という話だったか、座ったまま持ち上げるには重かった大きな薬鑵には、お湯がたっぷり。その五徳と呼んでいいのか不明な金具の下を覗くと、アルコールランプの青い炎が見えていた。背面の棚にもそのランプ。

背面にある木の引出しの取っ手からは、そのテーブル天板と同じ石で作られたらしい、板が入っているのも見えていたり。

わからないなりに道具も物珍しく面白かった。

そのカウンター席テーブルの断面図が見たい、と思いながら楽しんだ。

素敵な新しいお店でのティータイムと、素敵な懐かしい建築を楽しませていただき、とてもとても幸せだった日。