1000文字小説 体毛をかぞえる

「もし時間があったら、私の首の後ろの毛を数えてもらえないだろうか?」

迫田先生が静まり返った理科室でひとりフラスコを洗う僕に唐突に投げかけた一言は少し異様だった。

「毛を数える?」

「後ろに目がついていないもんだから、はかどらなくていけない」

迫田先生は理科の先生だ。変わり者で通っているらしいが、直接会話をしたことがなかったので何がどう変わっているのかは知らなかったし、わざわざ人に聞いてまで知ろうとは思わなかった。

実験中、間断なく届くメッセージに返信しているうち、いつの間にか後片付けが最後になってしまい、理科室では先生と僕だけになってしまった。

「今日は首の後ろ側だけでいいんだ。私の目の届かないところはどうしても誰かにお願いするしかない。どうか頼むよ」

脂ぎった中年男に懇願されても気味が悪い。自分の体毛であれ他人の体毛であれ、体毛を数える行為自体が馬鹿げているし、これ以上ない労力の無駄遣いであることに違いはなかった。

「今日はちょっと急いでるんで。次の機会ということに」

変わり者の噂が確信へと変わる。気味は悪いができるだけ平静を装う。面倒事にはできるだけ巻き込まれないようにしたい。

先生は僕の返答を聞いてか聞かでか天井を見上げるなり、おもむろに自身の鼻穴に指先を二本突っ込んで、強引に鼻毛を数本むしり取り、理科室の真っ白なテーブルの上に整然と並べてみせるのだった。

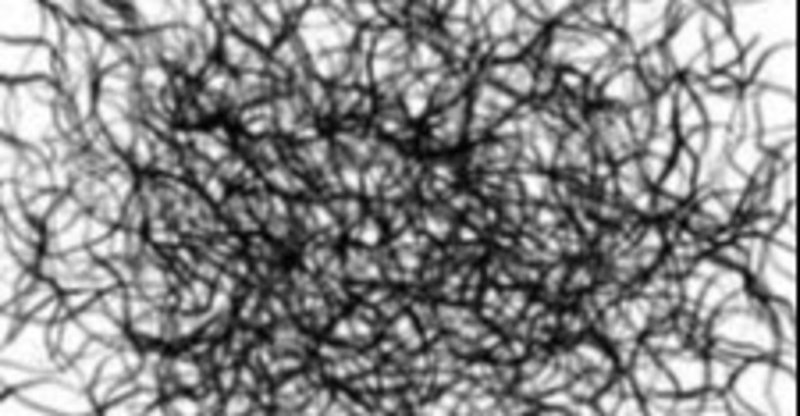

「いいかい、ただ単に数えているんじゃない。1本ずつ数えるということはつまり、1+1+1+1+1+1+1+…ということだ。どうだね?美しいとは思わないか?この世で究極に美しい数式は1+1だと私は考えている」

静まり返った理科室で先生の鼻息だけが耳についた。

「丸8年を費やし今日まで、あらゆる箇所の体毛を数えてきた。人の体毛は一般的に140万本ほどあるらしいが、予定通りに行けば今年中には数え終えるところまで来ているんだ」

140万本を数え切るゴールよりも140万本を数える過程にこそ価値があるとその後何度も強調した。1+1+1・・が際限なく続く数式を脳内でイメージし続ける事に果てしなき高揚感を覚える、永遠の青春を謳歌しているようだと。

「100万本以上も数えたんですか?」

無意味だというニュアンスを言外に含めてしまったのか、

「意味?」

少し間を置いてから、迫田先生は言った。

「生命があるがままに生きるように、ただ無心に数え続けるのみだよ。140万本あったとするならば140万本分の幸せがそこにはある」

と不思議と安堵の表情を浮かべた。

退室の際、閉め切られていたカーテンを引き開けると夥しい午後の陽光が部屋中に差し込み、眼奥がじんわり痛んだ。振り返ると脂ぎった禿頭が陽光に反射して光り輝いた。脂ぎっているがゆえにより一層輝かしくも見える。僕は全てを悟り退室した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?