ASD×ADHD×知的障害育児19年。子どもの就職から見えてきたものとは

こんにちは!障害児育児歴19年。元看護師webライターのそふとナ鬼嫁です。今回は、娘が就職した経験を踏まえ下記の3点を中心にお伝えします。

特別支援学校高等部卒業後の進路

身に着けておくべきこと

障害のある子どもの進路の現実

「就職するのはどんなところ?」

「子どもが、就職した後の支援はどうなるの?」

と不安に感じている親御さんも、多いのではないでしょうか。

ぜひ最後まで読んでいただき、将来へ向かって前進しましょう。

進路(就労)は大きく分けて3つ

障害のある子ども達にとって、就職先の窓口は決して広くありません。

だからといって、諦めないで!子どもの障害や特性に合った就職先を見つけましょう。 そう、子ども×私たち親×学校が一丸となって探すのです。

ここでは、特別支援学校高等部卒業後の進路・就職はどの様な所があるのか説明します。

一般企業

就労支援事業所

就労移行支援

一般企業への就職

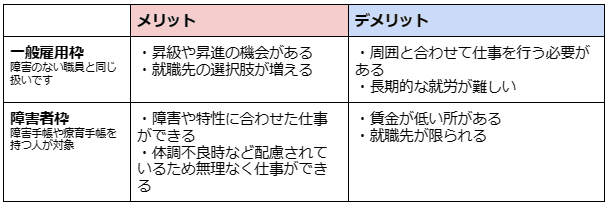

一般企業への就職は、一般雇用と障害枠に分かれています。それぞれの、メリットとデメリットを下記の表にまとめました。

1つ目の一般就労枠での就職は、障害のない職員と同じ環境で仕事をします。収入も安定し、継続的に勤務できれば今後親亡き後も安心感はあるでしょう。

実際に一般雇用枠で就職したのち、本人の能力がぐんと伸び継続的に就労できているケースがあります。

しかし、あくまでも本人の能力による。ということだけは忘れないでおきましょう。上記にあげたのは、企業側から生徒に対し「彼に来てもらいたい」と声がかかった事例です。

学校からの実習で、生徒の業務に対する姿勢や特性などトータルで評価した結果「就職」につながることがあります。

また知的障害の他に発達障害のある子ども達は、

コミュニケーションが難しい

人との距離感が分からない

冗談が通じない

音が苦手(感覚過敏)など

さまざまな特性がゆえ、周囲には理解されず離職するケースが多く見られます。厳しいようですが、一般就労は厳しいのが現実です。最悪の場合、ここでうまくいかず二次障害を発症してしまう子も少なくありません。

「オープン就労」で就職すること。オープン就労とは、就職する際に障害があることを企業側に伝えておくことです。障害について、詳しく説明する必要性があります。企業に障害について知ってもらうことで、配慮されることもあります。

次に障害枠での就職についてです。

企業が国が定めた「障害者雇用促進法」に従い雇用しています。また障害者枠で就職しても、企業によっては本人の就業状況で一般枠に変更してくれるところも。

一般就労より、収入面は低くなりますが障害に対する配慮があります。そのため、本人に適した部署に配属されるなど整った環境で仕事をすることが可能です。

一般就労枠と障害者雇用について、説明してきました。子どもの障害や特性に合った就労条件を、見極めることが重要になります。

就労支援事業所の利用

福祉的就労とも言います。よく、A型就労やB型就労と耳にするのではないでしょうか。ここでは「就労支援A型」「就労支援B型」と分けて説明します。

福祉サービスを利用することになるため、相談支援員との契約も必要です。また、利用料が必要となります。

最初に「就労継続支援A型事業所」について説明します。

A型就労支援とは、福祉サービスではありますが雇用契約を結び利用するところになります。就労時間は1日4~8時間ほどの所が多いようです。

主な利用対象は、下記の通りになります。

業務内容

パンや菓子などの製造

農作業

WEBサイト関係

飲食店での調理

部品加工 など

メリットとデメリットについて下記の表にまとめました。

就労支援A型は雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されます。

平均で79,625円/1か月。時給にすると899円/1時間。

※賃金は、各都道府県が定める賃金となります。

次に、「就労継続支援B型事業所」について説明します。

就労継続支援B型事業所は、雇用契約を行わずに利用する福祉サービスです。一般就労を目指すより生涯にわたり、活動の提供を行う場として捉えておきましょう。

主な利用対象は、下記の通りになります。

メリットとデメリットについて下記の表にまとめました。

業務内容

・パンや菓子などの製造

・農作業

・WEBサイト関係

・飲食店での調理

・部品加工 など

賃金は平均となり15,776円/1か月。時給にすると222円/1時間。

※賃金は、各都道府県が定める賃金です。

就労移行支援事業所の利用

就労移行支援とは、就職に必要なノウハウを身に付けるための訓練を行う福祉サービスです。履歴書の書き方や面接の練習。PCのスキルアップなど本人の能力に合わせ、さまざまな角度からバックアップします。

我が子の就職を目標として将来を見据えていても、特性などによっては就職の前にワンクッション置いておきたい状況になった場合は、就労移行支援事業所の利用がおすすめです。

就職するときのポイント

ここでは、就職に向けてしておいた方が良いことやNG行動について説明します。難しいことは一切ありません!

日常生活の中で実践できることばかりになりますので、ぜひ参考にしてみてくださいさい。

しておくと良いこと

挨拶

自己紹介

ありがとう、ごめんなさいが言える など

当たり前のようで当たり前にできないのが、上記の3つ。特性によっては、日々の訓練が必要になります。

つぎに、保護者が企業に対して協力的である。「就職したら本人と企業の問題でしょ」で終わらないのが障害児育児。

企業側は、親の姿勢であったり協力的であるかも見ている所が多くあります。トラブルが起こった際にもこじれずに解決できることもあります。可能な限り、企業と連携をとり信頼関係を築くことが重要です。

ここは、中学生の時から徹底的に訓練しました。特別支援学校高等部を受験する際に必要な項目と同じです。

とくに、学校名や住所など覚えるのに時間がかかるところは毎日何回も練習します。

✖NG行動✖

上記と逆の行動です。

挨拶ができない

自己紹介ができない

素直さがない

問題行動を起こす※特性からくる衝動性など

障害があるから許されることって、ないんです。だからこそ、学校を卒業する前や実習中にNG行動を減らせるように訓練しておきましょう。

そして、「連絡の取りづらい保護者」は企業側からすると何かあった際の不安しかありません。企業は、本人を含め生活環境・保護者を見ていると意識する必要があります。

就職・福祉サービス利用するときに繋がっておきたい機関

ここでは、就職・福祉サービスを利用するときに繋がっておきたい機関について説明します。

福祉サービスを利用される方は、支援事業所との契約が必要になります。とくに一般企業に就職する方には強制ではありませんが、障害者就業・生活支援センターへの登録がおすすめです。登録料・利用料無料です。

役割としては、

就職先の企業との間に入ってくれる

定期的に、定着支援として就職先に見に来てくれる

就職や私生活での悩みを相談できる

特別支援学校高等部3年生の秋ぐらいに、学校から登録のお知らせが来ます。登録してておくと良いでしょう。

卒業後はどうなるの?

特別支援学校高等部の進路の先生が、定着指導として就職して数ヶ月後に企業へ訪問します。その他、障害者就業・生活支援センターに登録していれば担当者が定期的に訪問してくれます。

※学校や支援事業所によってサポート体制が異なります。

私と娘・ノンの経験から

娘・ノンは、一般枠で就職しました。就職した企業は、障害のある方も積極採用し講習や試験を受け正社員になれるところです

ここに辿り着けたのは、ノンの努力のたまもの。よく「良いな」なんて言われますが、進路の選択に良い悪いはありません。

ノンが就職したい本来の就職希望は、事務職でした。しかし、実際に就職したのは介護職。

分かりますか? これが現状です。

希望通りの就職なんて、ほんのわずか。

ノンの事務職として働きたい気持ちを、介護職へ切り替えることは並大抵のことではありませんでした。通常であれば、したい仕事に就きたいと思うのは当然ですから。

・私にデイサービス等の施設で勤務していた経験があった

・ノンの祖母は現役介護士

この二つがあり、ノンはママと祖母の背中を見てきています。そこを利用しました。もちろんママと祖母が、仕事で悩んでいることもノンちゃんは見ています。

私とノンの祖母は、介護業が大好きなので楽しさについては誰よりも伝えられる自信がありました。

特別支援学校高等部では入学当初から進路を決めておく必要があります。

そのため、1年生の時には希望する仕事に就けないことがハッキリしていました。

そこを、3年かけてゆっくりゆっくり。

少しずつです。

「事務職はホボ無い」と言われ落ち込み、氷になりかけたノンの心を溶かしていきました。

と、ノンは教えてくれました。

まとめ

特別支援学校高等部を卒業した後の進路は、就職だけでなくさまざまな支援を利用できます。

親の立場からしたら、就職をさせないといけないと焦ってしまいがちです。一度、深呼吸しましょう。焦っているのは親だけです。

本人と共に歩くことを意識して、前に進みましょう。

【POINT】

絶対親だけで解決しようとしない。

沢山の支援を頼ってください。

誰かに助けを求める姿も、子ども達は見ています。ここ重要です!

「自律=誰かに助けを求めることができる」

ことへとつながります。繋げてください。

就職先が決定した方へ。企業側に子どもさんの障害や特性について「理解を求めるのではなく、知ってもらう」が大前提!理解してもらおうとすると、必ず摩擦がおきます。

あなた「何でわかってくれない」

VS

企業「そんなこと言われても、分からないよ」

言い方を変えると、期待をしないことがGood!

子どもたちが少しでも、生きやすい社会で過ごせるように願っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?