受験秀才が数学で挫折する本当の理由

映画「バックトゥザフューチャー」は、ロックンロールの道を歩みたがっている高校生の男の子が、その神髄を掴み切れなくて行き詰っているところに、ドラえもんがタイムマシンを用意してくれて、ロックンロールの神髄を掴む旅に送り出してくれて、そして元の世界に戻すために大奮闘してくれるお話でした。主人公の通う高校は、有色人種はあまり見かけないところから、割と高級住宅街な街の住人なのだと思います。高校のパーティで舞台にあがってバンドでどんちゃかする行事があることからも白人主体の街なんだろうなってわかる。黒人はバンドを組まない、コーラスを組むものだって不文律がある(たぶん今でもそういうの残っている)から。つまり主人公は黒人の血が濃いロックンロールという音楽を志しながら、その黒人性をつかむ機会がなくて、それで行き詰っていたといえます。1955年つまり白人/黒人は別枠でまわっていた時と場所に旅して、ロックンロールの存在意義を母校のダンスパーティでの即興演奏で体感して、そして元の世界に戻ってくる…そういうドラマとして見ると味わい深いものがあります。

さて本題です。私には前からささやかな野心があります。大学生を対象とした、数学と物理学の指南書を書き下ろしていくことです。教科書や演習書ではありません、指南書です。コツを教えていく書物。いくつかその筋のものでいいのがなくはないのだけど、書き方がなんだか偉そうだったり、著者の青さが鼻についたりと、今一つノレないのでした。

ここ数日、ヒルベルト空間から作用素論に至るまでの本を再読していました。固有値がどうのスペクトルがこうの共役複素数が l^2空間でなんたらかんたら。初学者にすれば、私もかつてそうだったのですが何かスポーツのルールブックを延々と読まされて頭に入れろすべてと強いられているような感覚を味わうわけです。バスケットボールはすべては瞬時の判断で試合が進むけれど、従うルールは書面化するととっても長いものとなります。よくそんなのを瞬時に判断して熱いゲームを繰り広げられるものだと、小中高でずーっとバスケ置いてきぼりだった私のような者は思ってしまいます。体を機敏に動かすのが苦手だったから。ああいうのはまさに体で覚えるものなのでしょうね。一方数学、それも小中高のではなくもっと本格的かつ抽象的な数学はというと、体で覚えるという手があまり効かないのです。チャート式の例題をすべて解けるようになるまで反復練習しろみたいな技が通用しない。定義→定理→証明が果てしなく続いていく荒野を、干からびながらとぼとぼと歩いていくしかない。読み進めながら「いったいこの定理がこの後何の役にたってくれるんだ、どういうゴールに向かって歩かされているんだ自分は!」と怒りとも虚しさともつかない感情に何度も襲われたりね。

この荒野は、20世紀の中頃になって整備されたものです。詳しくは後日また語るつもりですがフランスの数学者集団「ブルバキ」が、集合と写像を出発点に置くことで数学の体系化を図って、その後宇宙ロケット開発競争の時代にアメリカとロシア(この頃はソビエト連邦と名乗っていましたが)が入って「科学技術の進歩は日進月歩、数学に強い人材を育てないと国が亡びる」と先進各国が焦って、それでブルバキの数学体系を小学校から大学以上までに導入していったのが、現在も根付いて回っています。これ、たしかに無駄がなくて、喩えて言うならばアマゾンの大ジャングルにスーパーハイウェイを張り巡らせていくような体系です。これを使えばどんな僻地でも車ひとつで行ける、みたいな。しかし運転していてあまり楽しくないの。同じ光景がどこまでもまっすぐ続いていくと、運転していて眠くなるか嫌になるかします。御殿場も関が原もハイウェイが山を貫き谷を越え、その土地の匂いも起伏も生活もみんな風といっしょに通り過ぎていくので、土地勘が身に付かない。

こんな道路を作ったせいで森が滅んでいくなんてことが実際ブラジルでは起きているそうですが、数学でもこのブルバキ・ハイウェイのせいでかえって荒野が広がってしまった面は否定できないと思います。

もうひとつこの荒野というか砂漠を生み出している原因は、物理学と数学が、ちょうどアメリカにおける白人音楽と黒人音楽の関係にあることにもあるとみます。ロックンロールは白人ミュージシャンと黒人ミュージシャンが互いの音楽を模倣、擬態し合ううちにぴょこっと生まれてきた音楽でした。レイスですレイス(race)。「バックトゥ」の主人公が、1955年の街でロックンロールを演奏したら白人のぼっちゃんじょうちゃんも黒人のバックミュージシャンたちもいっしょになって熱狂しだして本人もノリノリになっていくシーンは、白と黒の境をいっとき曖昧にしてしまう魔法の時間でした。物理学と数学にもそういう時代がありました。20世紀に入ってからです。数学のほうで微積と行列(解析と代数と言いかえてもいいかな)に思わぬ橋が架かって、それまで微積で解けなかったものが行列の最先端理論を使えば解けることがわかっただけでなく、新たな数学を生み出せることと、それが物理学を革新させられることに一部の数学者が気づきました。物理学の側からもそういう動向に影響されて20代の俊英ボーイたちがぞくぞく登場。今でいう「数理物理学」の始まりでした。

しかし現代の数学、物理学の大学生、院生向けの書物にあれこれ目を通すと、数学者の書いたものはまるで数学が数学のまま進化してきたかのような記述をするし、物理学者はというとやはり物理学は物理学単独で進歩してきたかのような書き方をしています。

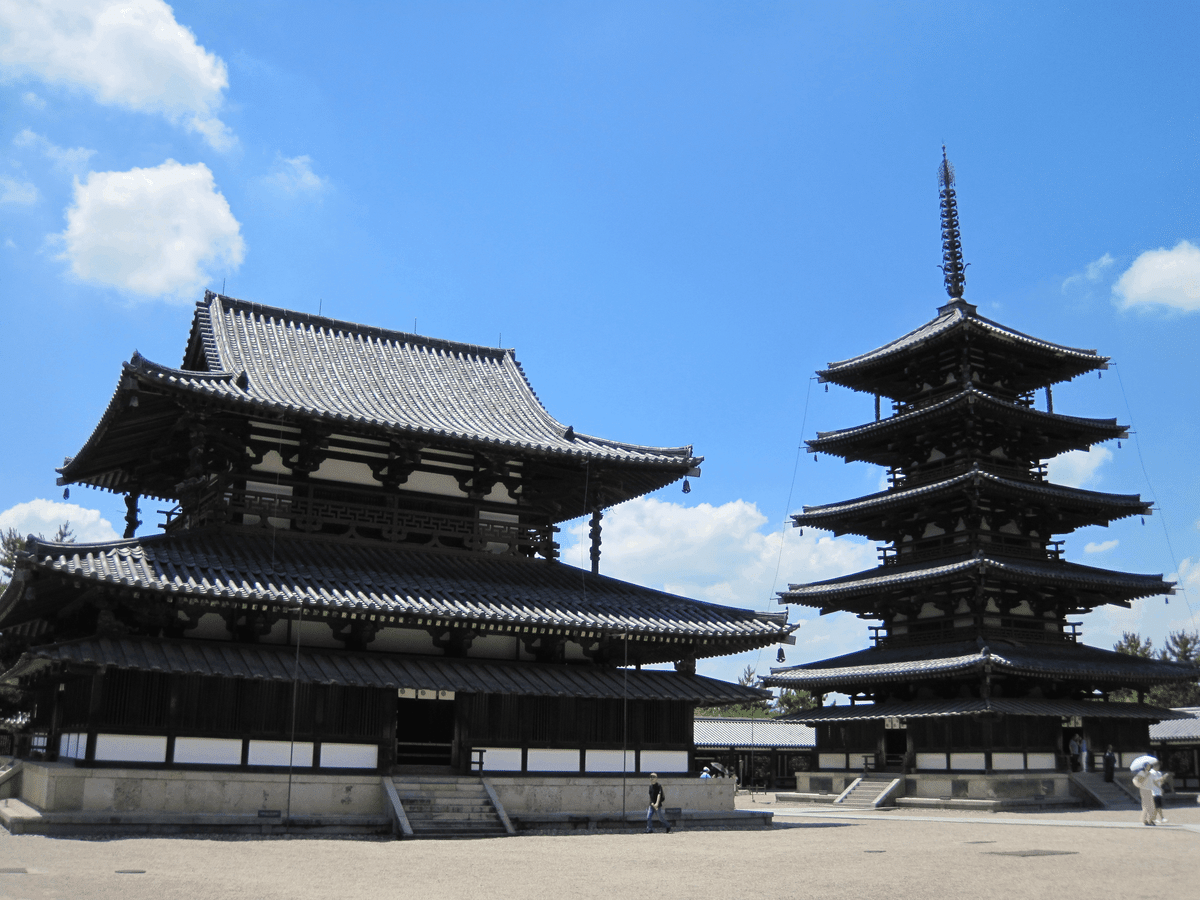

小学校の社会科の教科書が地元図書館にあったので閲覧したことがあります。奈良の法隆寺には2頁費やされていて、日本の現代の宮大工が世紀の大修復を行ったことが誇らしげに紹介されていました。これっておかしいんですよ。ああいう建築は日本発祥ではなく中華文明からの移植です。アメリカ大陸の端にどうしてギリシャ建築もどきの変な建物が「ホワイトハウス」などとかっこいい名前で立っているのかね?みたいな変てこなお寺なのですよあれって。中華文明圏において、日本がぶんめーこくであることを隋さまに認知していただくには、隋の制度、宗教、技術ほか何から何まで導入して文明国アピールをしないといけないのでああいうのを作り上げたのに、そのことはスルーして「法隆寺は日本の心」といわんばかりに子どもたちに愛国心を刷り込んでいく… 数学者の書いた数学の本格教科書、物理学者の書いた物理学の書物、どちらもこれと同じ穴に陥っています。我が王国が独力で築き上げた、輝かしき塔であるぞ、と。

PQ - QP = I

この素朴な式ひとつに、数学と物理学の共存ロックンロールを感じられるような指南書がもしあったら、楽しいと思いませんか? ああそう思わないですかそうですか。私は思うのです。そういうことです。

!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?