スヌーピー・ファミリーとアメリカ算数史

数学史の書物はいっぱいあるなかで

昨日(厳密には今日の午前深夜、つまり就眠前)この本を読み切りました。

これがなかなか読ませる。日本語訳がとても自然で、日本人著者による著作かと思ったほどです。改訂版の邦訳が2018年に刊行されているそうなのでそちらもいずれ読んでみたいところです。

私が読んだのは全5巻のうち最終巻です。19世紀から20世紀前半にかけて、つまりガウス複素数からコホモロジーまでを、いろいろな数学者たちの裏話も交えながら、軽快にして本格的な数学史が語られていきます。

終盤で苦笑しました。ブルバキ数学の賞賛とともに「ニューマス」(New Math)運動への期待とともに閉幕するの。

「ニューマス」ってわかりますか。新数学と日本では訳されていますがピンとこないひとのほうが多いと思います。簡単にいうと「小学校から集合論を教えましょう!」運動です。1960年代に、アメリカで始まって西側諸国にわーっと広まりました。日本にもです。

小学校のさんすうがトチ狂った時代があった

以下、別エントリ用に書き下ろした解説を再掲しておきます。

昭和32年、ソ連が世界初の人工衛星「スプートニク」の打ち上げに成功したのをきっかけとして、欧米を中心に科学教育向上の気運が高まりました。

数学教育においては、現代数学の急速な発展を背景に、集合論や位相数学などをとりいれたカリキュラム・教材が研究されるようになりました。こうした一連の流れは、数学教育の現代化と呼ばれています。

現代化の流れを受けた昭和43年改訂の小学校学習指導要領は、集合が学習内容として取り入れられるともに、「数学的な考え方」が一層強調されたものとなりました。

大日本図書では、昭和46年に『小学校 新算数』を発行し、その後昭和49年、52年に改訂をおこなっています。

ここには名前がでてきませんが「新数学」(New math)ですねニューマス。ブルバキの体系を算数に導入して、数学のどんな分野にもハイウェイですいすい行き来できる子どもを子どものうちから鍛えよう鍛えないとソヴィエト連邦の科学力に負けてまうという当時のアメリカの焦りまるだしの数学教育改革。

いえ別にケネディ大統領(1961-1964)が「さんすうきょういくを改革するねん!」と宣言したってことではないです。この動画は1961年の「ロシア人に負けてたまるか、8年以内に月着陸をやったろやないか、世界で最も偉大な国をなめるな!」スピーチです。

彼はこの宣言の中で「サイエンス」や「テクノロジー」や「スペース」は連呼していますが「マス」や「マセマティック」は口にしていません。しかし数学は科学&技術の基本ということで、一部の数学教育者たちが「わしらの時代や」と舞い上がったようです。

スヌーピー・ファミリーも酷い目にあった

遡ると1957年に、アメリカ国立科学財団(National Science Foundation)が、ハイスクールでの物理学教育や生物学教育の改革研究に資金を出したのがきっかけで、やがて数学教育改革研究にも資金援助。これが「ニューマス」の黎明のようです。

ケネディのムーン・スピーチ(「月までひとを送り込んで生還させたるわ星条旗なめんな!」宣言)がこれに拍車をかけました。

大学で習うブール代数やベクトル代数を、中学高校でマスターさせるという、壮大な教育改革が始まりました。

どうなったかというと、チャーリー・ブラウンの妹サリーが泣き叫ぶ事態となりました(1965年)。これは前に紹介したのかな?「こんなの2たす2もわかんなーい!」

お兄さんのチャーリーも困り顔です。「ニューマスって今までのさんすうではちっとも解けない」(1971年)

数学者たちは歓迎した(らしい)

ボイヤーの数学史全5巻ラストは「ニューマス」への期待で終わります。刊行は1968年…ああこれってちょうど日本で小学校の学習指導要領が改訂された年ですね。昭和43年。その3年後に、この新要領に沿ってカリキュラムと教科書が改訂されて、小学校さんすうに「集合論」登場。日本です日本での話です。1971年。アメリカさまに取り残されるな、みたいな。

そういえばこの年ってアメ大統領ニクソンが「ドル紙幣の金兌換を停止する」といきなり宣言した年ですね。よりによってかつての日米戦争の「忍び難きをしのび」の日にです。(2年後に円とドルは変動為替相場に移りました)

同じ1971年に、オランダでは「ニューマス」運動が学校から排除されたそうです。「使い物にならん」と。

当のアメリカでも二年後、つまり1973年に『ジョニーくんは足し算ができない ニューマスの失態』(Why Johnny Can't Add: The Failure of the New Math)なんて本が教育分野でベストセラーに。この本は日本でも3年遅れで出ていますね。『数学教育現代化の失敗―ジョニーはなぜたし算ができないか』(1976年)。日本でちょうどホットな話題だったゆえの邦訳だったのだろうと想像します。

さよなら「ニューマス」in 昭和52年

1977年、学習指導要領の改訂で、ニューマスへの決別が確認できます。代わって「ゆとり教育」が訴えられます。「ゆとり」っていうと平成っぽいイメージですが実際は昭和52年からです。

世界的な規模で展開された現代化運動でしたが、学校現場では、集合などの新しい内容や過多な学習内容に対するとまどいも少なくありませんでした。しだいに、マスコミからも「落ちこぼれ」などのことばで現代化批判がなされ、またアメリカでは「Back to the Basics(基礎・基本に帰れ)」運動が広がりを見せるようになります。

こうした流れのなかで昭和52年に改訂された学習指導要領では、「ゆとりと充実」がキーワードとしてかかげられ、基礎的な知識・技能を重視し、基本的な概念の理解を目指すため、学習内容が精選されました。

大日本図書では、昭和55年に『たのしい算数』を発行し、その後昭和58年、61年、64年に改訂をおこなっています。

さんすうはロスト・フューチャーでいっぱい

ボイヤー数学史の史観では、19世紀後半は数学(西洋数学)の大フロンティア開拓期で、その勢い20世紀に突入したところパラドクスがあれこれ見つかって数学界大混乱、しかしやがて「構造」化によって混乱は治まり、教育改革によって数学は新時代を迎えつつある…のだそうです。1968年時点での史観です。

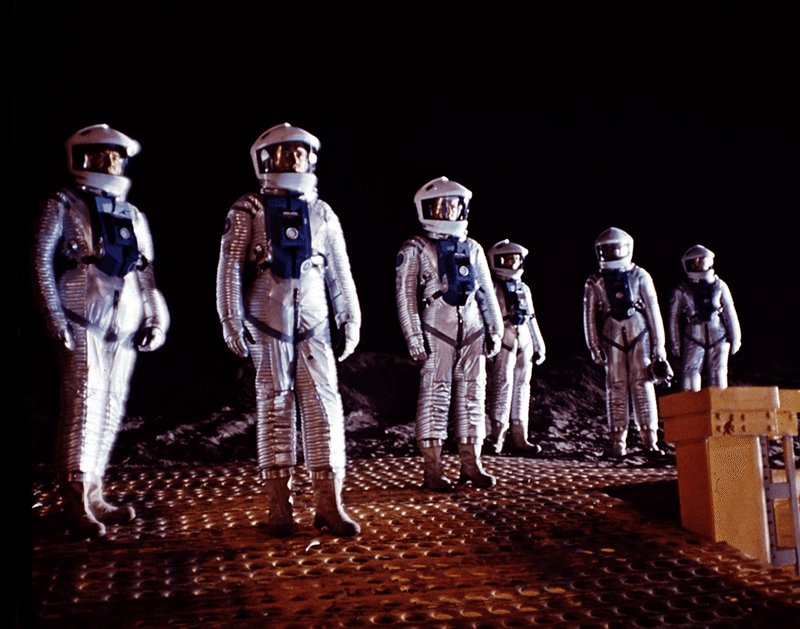

こんな映画が大評判になった、そういう時代です。バラ色の明日が待ってるぜ!みたいな。

その後の小学校算数の推移を追っていくと、約束の明日は今なお来たらず、そしてきっとこれからも来ないように思えます。

なんなんでしょうねさんすうって。ちなみにボイヤー教授は教授職のまま、1976年12月に亡くなられました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?