皇帝ナポレオンは「エントロピー」をどう思ったことか?

エントロピー論の続きでございます。

アルベルトくんの、それも特許局の下っ端事務官(つまり特許申請のチェック係)だった頃の論文を順に追っていくにつれて「エントロピー」が裏方で主役を張っているのが体感ならぬ脳感されます。

前回で「気体分子運動論」のお話をしました。今でこそ高校理科で習う、ごく素朴な基礎知識なのだけど、19世紀前半においては科学誌への掲載が拒否されてしまうほどの妄説であったことも、前回お話したとおりです。

「分子論」は19世紀前半にすでにそれなりの形になっていました。中学二年生の理科で、ドルトンとかアボガドロとかの人名を、肖像画といっしょに習っていると思います。(これから習うひとは授業をお楽しみに)

このドルトン先生は「原子説」の方です。水素とか酸素とかが、ある一定の個数割合で組み合わさって、今でいう二酸化炭素とか硝酸とかができているんやないかと説を立てたのです。

もう少し後になると、アヴォガドロが「分子」という考え方を言い出しました。ちなみにこの「分子」(molecule)ということばを作ったのも、アヴォやんでした。昆虫顔してますアヴォ~。

ほんとうは分子説の確立には、もっといろいろな科学者たちの研究が絡み合っていますが今は大筋を語るに留めます。

そうそう気体についても、無数の分子の群れではないかと言われだしました。

ただ、前回触れたようにアイザック・ニュートン卿の御説がえげれそ(ちなみにメガネの先生・ドルトンもえげれその方でした)では根強くあって、気体の分子と分子は、等間隔で互いに距離を置き合う、つまり「斥力」(互いをはじき合う力)によって空中静止しているというイメージで、気体分子論がポスト・ニュートン気体論としてイメージされていました。

そこにこういうイメージで考える「気体分子運動論」は、前衛というか罰当たりというか、頭悪いんじゃない~な説としか受け取られず、科学誌への掲載拒否にあったりしたのが18世紀前半のえげれそ科学界でした。

これがやがて受け入れられていったいきさつについては、前回語ったのでここでは繰り返さないでおきます。この説を蘇らせたのが「エネルギー」説であったことも、です。

ただこの「気体分子運動論」と「エネルギー説」が融合して現れた「熱=エネルギー」説については、いろいろ疑問点が残りました。

*

たとえばコーヒー(60度)をカップに淹れて、しばらく放っておくとやがて冷めてしまいます。20度の気温であれば、コーヒー(60度)はやがて20度まで冷めるわけです。

この現象について「コーヒーのもつエネルギーが、しだいに熱として大気中に散っていく」と考えるのが、エネルギー説の考え方です。

喩えるならば「六千円ぶんのエネルギーが、熱としてだんだん散っていって、二千円まで減ってしまう」みたいな感じ。

この現象を、精密な実験によって追跡してデータを取り、それを論拠にして「熱=エネルギー」と言い切ったのがジュール先生でした。(前回の解説を参照)

それに対して「『エネルギー → 熱』はいいとして『熱 → エネルギー』と言い切ってええんやろか?」と理屈をこねたのが、ジュールのよき理解者にして共同研究者でもあったトムソン先生でした。

実験屋のジュールと違って、トムソンは今でいう数理物理系の方でしたので、いろいろ計算を試行錯誤しながら、ある法則を提唱しました。

永久機関なんてものはありえへん

本当はもうちょっと小難しい、理屈っぽいことばで述べたのですがここではわかりやすさ優先でいきます。

「永久機関」ってわかりますか。一番わかりやすいサンプルがこれ。

このおもちゃ、玉が跳び上がって落ちてくる地点に羽車を設ければ、それが回転し続けて発電機になる…と小学1年の理科好きっ子(=かつての私)なら空想して半日過ごせそうですが、むろん現実にはこんなスーパーマシンありえません。このおもちゃの場合は、電池が仕掛けてあって磁力でもって玉が加速するようになっているので、電池を外してしまえばそれで息の根を止められます。

コーヒーが冷めていく現象についても、同じ風に説明できます。

エネルギーが熱として散っていくのならば、散っていく熱をすべて拾い集めて、またコーヒーに注いじゃえば、60度のコーヒーを60度のままにできるんやないやろか…

できませんよね。いえできることはできるんだけど、散っていく熱を拾い集めるとして、そうやって拾い集めるためのエネルギーを、よそから取ってこないといけないわけだから、結局帳簿のごまかしです。

くだんのパチンコ玉おもちゃでいうと、電池のエネルギーで玉をさらに加速させるトリックにあたるトリックです。

トムソン先生はもうちょっと小難しいことばでこのトリックを不可とする法則を言語化していますが、彼のその主張が宇宙の真理であるとするならば、「冷めたコーヒーが誰も何もしないでもとの温度に戻るなんてことはありえへん」と言い切れるわけです。

これはすなわち「『エネルギー → 熱』は必ず生ずるけれど『熱 → エネルギー』は状況次第やね」ということでもあります。

電池にあたるものを使うのなら「熱 → エネルギー」は実現するけれど、そうでなければ実現しないのです。

これすなわち「覆水盆に返らず」の法則であると、訳知り顔で語る科学エンタメ本をときどき見かけます。結論をいえばその理解でよろしいです。ただトムソン先生の真意は、それではありませんでした。

彼が「一つの熱源から熱を取り出し、周囲に何の影響も残さずに、この熱をすべて仕事に変えることは不可能」と法則化(「仕事」ってなんだべ?と思う方もいらっしゃるでしょうが語るとまた長くなるので今回はしません)した理由は、ひとつはジュールの実験結果(前回の後半参照)をうまく言語化するため。

もうひとつは「絶対温度」を確定させるため、でした。

ぜったいおんど? そうでげす。お湯が沸騰するのが100度で、水が氷に変わっていくとき水温が一時一定になるのを0度と定めるって、小学校の理科で習ったと思います。ああいうのは「相対温度」といいます。

トムソン先生がこだわったのは、水とかの実在の物質をものさし代わりにするのではなく、0度は0度なんじゃーと絶対的なものさしを、とある科学法則オンリーで打ち立てるというものでした。

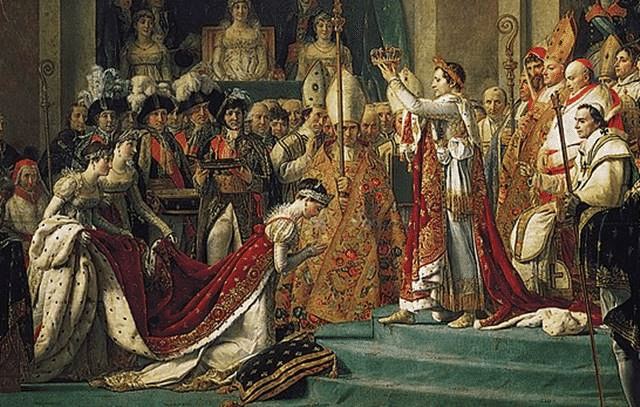

今の高校理科では習わないのでしょうか「カルノー・サイクル」という理論があります。提唱者・カルノーは、ナポレオン・ボナパルト大統領(皇帝ではなく大統領)とも縁が深い方でした。なにしろカルやんのパパは軍人にして超優秀数学者ということで、やはり数学大好きナポさんの知遇を得て部下ともなった方です。そういう縁で、カルノー坊やはボナパルト夫妻にいっしょに遊んでもらったこともあるそうです。

この方が提唱して、例によっていったん忘れられて、数十年後に「こんなすげー論文があるよ」と再発見されて、エネルギー説の発展に取り込まれていったのが「カルノー・サイクル」の定理です。

簡単にいうと「熱エンジンは、蒸気であろうとフォースであろうと、技術がどんなに進んでも効率上限がある」というものです。

光の速さは超えられないというのと似ています。技術の問題やない、と。

トムソン先生はこの考え方の崇拝者でした。

絶対的原理的上限があるというのが、理論家の彼の、熱いダマシイに響いたのだと思います。

これを使って「絶対温度」を定義できたら、かっちょええなーと夢想したのでした。

つづく!