F. カルッリ「嬉遊曲」(練習67) 〜 「青本」和声分析28

F. Carulli: Divertissement 概要

イ短調。A - B - A'の3部形式。途中でハ長調への転調あり。

青本前半最後の曲。青本に掲載した目的としては複数のパターンのアルペジオの練習といったところだろうか。

以下、便宜上A - B - A'の各パートを更に分けて数字を振って見出しとした。

和声分析

A-1

使われている和声を見ればIとVのみだが、冒頭から出てくる Disや上段最後の小節の半音階の進行が特徴的。

A-2

A-1が半音階で変化をつけているとするなら、A-2はより細かい和声進行で変化がつけられている。そしてA-1が上声で半音階進行を使っているのなら、A-2はバスが順次進行となっているという点でも対比的。

また11小節目は7~8小節目並びに9~10小節目を圧縮したものと捉えられる。

A-3

2括弧からはBパートに続けるための移行部と捉えていいだろう。

A-1最後の小節から2括弧への和声の進行はハ長調のVIからVへの進行そして転調と捉えることが出来る。

B-1

ここからはまた音型が変わり、和声も1小節ずつ変わるといった変化をする。

和声としては21小節目は特徴的といえば特徴的。

B-2

ハ長調のIからVIの調のVを繋げてイ短調に戻る。ここもA'に移るための移行部で、和音は色々変わっているが、全体としてはイ短調に行くためのドミナントのような効果を持った部分と考えて良いだろう。

27小節から出てくる和音はホ長調の属七の和音の第5音を下方変異させたものの根音省略形とした。構成音(H),Dis,F,Aで通常DisはEへ、FもEへ、AはGisへと解決される。

これがイ短調の下属和音だったり、或いはホ長調の属七の和音だったりするとそれぞれの調に寄ってしまうが、この和音を使うとその辺が曖昧となる。

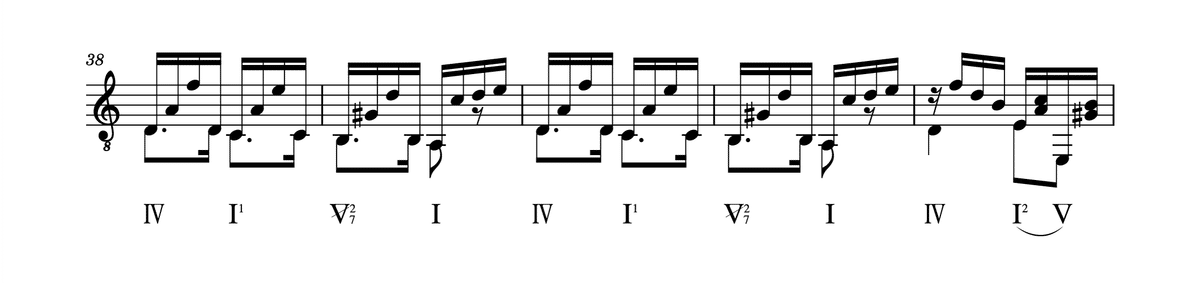

A'-1

A-1と同じ

A'-2

A-2と途中までは同じだが途中から変化している。

A'-3

B-1の音型を用いた終結部。

43小節目の2拍目裏は経過音としても良いがIの7の和音とした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?