カルカッシ: 25の練習曲 Op. 60 第1番 和声分析

M. Carcassi: 25 Etudes Op. 60 No. 1 概要

ハ長調。全音楽譜出版社から出ているものの解説ではA(a, a', 経過句)、B、C、Codaの三部形式となっているのでそれに従うが、違う解釈をする余地もあると考える。

また基本2声の練習曲なので、特にA部分は和声は如何様にも考えられる部分があり、和声記号は参考程度のものとなる。

和声的に考えるよりも、各所に出てくる臨時記号により、今弾いているスケールがどの調なのかを意識した方が曲の把握に役立つだろう。

和声分析

A(a)

シンプルにハ長調のT - SD - Dの進行と考えたいところだが、4小節目でFisが登場することにより、ト長調の音階となっている。その後の6小節目でFに戻り、ハ長調の属七の和音となったとして記号を振ってみた。

A(a')

ハ長調のまま記号を振っているが、11小節でイ短調の音階となっている。12小節目のDisはイレギュラーとなるが、上行は旋律的短音階。13小節目も同様。

そして14〜15小節でまたト長調のようになっているが、16小節目でFに戻って属七の和音のようになっている。

A(経過句)

この部分は旋律的にはa'パートを短縮したような形となっている。

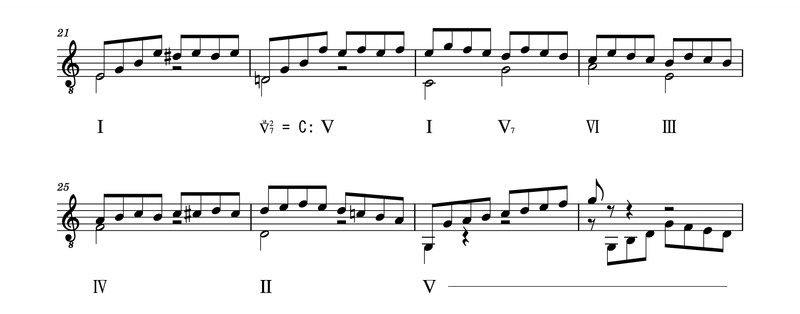

B

「Bパート」というには大分経過部的な作りになっている気がするが、手持ちの楽譜に従いBパートとした。

上段最後のIIIはイ短調の属和音と考えることもできる。同様に26小節目もト長調の属七の和音とすることもできる。バスが休符になっているが、25小節目の後半はニ短調の属和音を入れることもできる。

C

T - D -T -Dと畳み掛けていて、ここから終結部のようでもある。

注目すべきは31小節2つめの和音。ホ短調の属九の和音の根音省略型のようでもあるが、ここはdisをesと読み替えハ短調の属和音に対するドミナントとした。和声学的ににはそれで前後の辻褄があうが、esからeに上行と考えるよりも、譜面通りdisからeに解決すると捉えた方がいいだろう。

Coda

全音楽譜出版社の楽譜では37小節目頭に"Coda"文字と記号が書かれているが、IMSLPで公開されている古い楽譜ではそういった表記はない。

この部分は主和音のみ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?