足関節疾患を担当したら、まず読むnote

こんにちは、PTのじんた(@k_jinta)です!

私は現在、大阪市内の総合病院に勤めており、

運動器・スポーツ疾患の方を中心に診療しています!

なぜ、足関節なのか?

理由は二つあります。

1つ目は、唯一地面と接しているのが足部だということ。

もう1つは、私が1年目だった時の苦い経験です。

詳しく話すと

1年目の時初めて担当した外来の方が足関節外果骨折ope後の方でした。

週1回のリハビリで2-3回介入した後、来院されなくなりました。

当時の私は非常にショックで、かなり落ち込みました。

「私のアプローチが悪かったのかな」「説明が下手だったのかな」

色々悩み、出した答えが「勉強するしかない」でした。

他の疾患の外来の方でも起こりうるので

同じことを起こさないように必死に知識を蓄えました。

私と同じ経験をしている方は少なくないと思います。

そこで本noteでは、

足関節疾患に対しての不安を払拭してもらい

当時の私みたいな思いをしてほしくない

という思いから

若手セラピストに向けて“足関節疾患のみかた”について

丁寧に解説していきます。

今では、当時の学びのおかげもあって

当院の足関節の新人教育を任されています。

足関節に対して苦手イメージを持っていたそんな私が

数百時間と数十万以上をかけて学び、そこに臨床経験を上乗せした

足関節疾患を診療する上で

知っておいた方がいいこと、臨床で役だったということ、

評価、アプローチまで解説していきます。

また、当院の新人教育(1-3年目対象)で話している内容も盛り込んでいるので

足関節疾患の経験が少ない方でも理解できる内容となっております。

このnoteでは足関節の解剖学・運動学、論文のレビューを無料部分で、有料部分では実際の評価方法〜治療、運動療法を紹介していきます。

このnoteを読むことで、

・足関節疾患に対しての苦手意識が払拭されます。

・足関節疾患の方を担当した際、

何をしたらいいかわからないがなくなります!

・可動域・疼痛の改善はもちろん、

運動療法まで知ることで、高齢者からアスリートまで

応用が可能になります。

・エビデンスを用いながら解説していますので、

自信を持ってアプローチができるようになります。

現在の価格で購入すれば、

1ヶ月で換算すると1日あたり約99円で、

コンビニコーヒーよりも安く手に入ります!

さらに、一度購入いただくと記事の更新やバージョンアップに追加料金は一切かからず何度もご覧になれます。

足関節の解剖学や運動学から細かく説明していますので、

全てに目を通すのは正直時間がかかると思いますし、

時間をかけて読み込んでほしいというのが

私の思いではありますが、

すぐに評価&アプローチが見たいという方は、

目次から飛べるように設定していますので、

そちらからお願いいたします!

購入されずとも、無料部分だけでも有益な情報をという思いで作成しておりますので目を通していただけますと幸いです。

文字数:7000文字超え

スライド数:56枚(無料部分含む)

【更新履歴】

● 2020年5月7日 初版リリース 1週間限定で300円

● 5月14日 980円に値上げ

● 6月 アプローチ追記、1480円に値上げ

● 9月28日 スライド仕様変更、1780円に値上げ

● 11月18日 画像評価について追記 1980円に値上げ

● 11月26日 画像評価について追記

● 2021年6月15日 運動学、評価について追記

● 2022年8月14日 運動学について追記、スライド修正

※このnoteは随時更新・バージョンアップを行いますが、購入後は追加料金は一切なく何度もご覧になれます。

※バージョンアップや需要アップ、時間経過とともに値上げしていきます。低料金で欲しい方はお早めにどうぞ!

1-1.足関節の解剖学

「足」には足関節と足部が含まれ、一般的に一つの機能ユニットとして考えられています。足は、身体の土台として、地形変形への適合、身体平衡の保持、歩行などの動作の衝撃吸収や推進などにきわめて重要な役割を果たしている。(入谷誠 入谷式足底板〜基礎編〜 2011)

レオナルド・ダ・ヴィンチは「足は人間工学上、最大の傑作であり、そしてまた最高の芸術作品である」と言っています。そのことを象徴するかのように、足の骨は片足26個(種子骨を入れると28個)、両足で52個(56個)と全身の骨の約1/4が足に集中してます。骨が多いとういうことは、関節が多く存在し、可動性に富むということ、また固有受容器も多く存在します。

人間は直立二足歩行をして生活するため足の骨が発達&進化したと思われます。ちなみにサルの足は木や物がつかめるようになっていますが、関節の固定力は弱く、足裏のアーチはありません。靭帯や腱でしっかり固定され、足裏アーチが形成されているのは人間のみです。

歩行時に踵でしっかり支え衝撃を受け止めるように踵の骨も大きく、足の骨の中でも大きく割合を占めているのも特徴です。

臨床的には機能的な観点から後足部、中足部、前足部の3つに分類されます。

後足部とは横足根関節(ショパール関節)より近位の部分をいいます。後足部は近位関節(膝や股関節など)と足部遠位関節を連結する部分であり、後足部の操作は近位関節および足部遠位関節の肢位に影響します。これに関しては後のスライドで示します。

中足部とは横足根関節(ショパール関節)から足根中足関節(リスフラン関節)までの部分をいいます。中足部にある各関節は可動性が小さいですが、各々の関節にはわずかな可動性があり、そのわずかな関節運動が臨床的には特有の役割を有しています。

前足部とは足根中足関節(リスフラン関節)より遠位の部分をいいます。前足部は足部の中で最も可動性のある部分です。足部で最も広い支持基底面を有している。また、推進力を発揮するという機能的役割が大きいです。

足部の筋群です。赤で囲んでいるところが外在筋です。

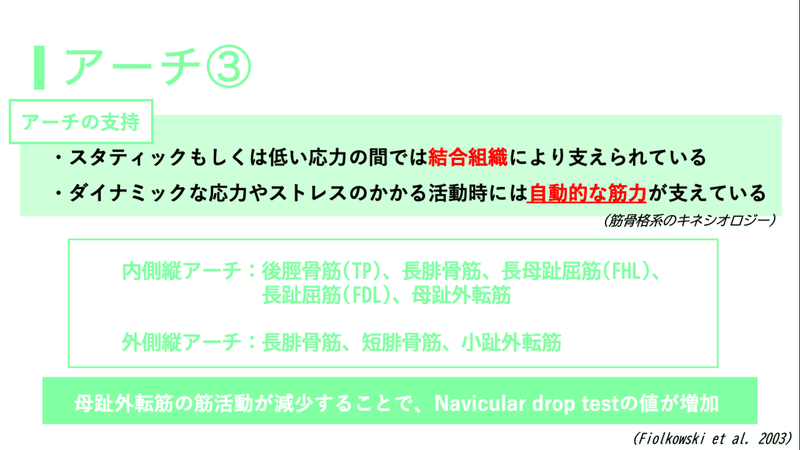

後述しますが、特に重要と考えているのは、内側縦アーチを支える後脛骨筋(TP)、長腓骨筋(PL)、長母趾屈筋(FHL)、長趾屈筋(FDL)、母趾外転筋、外側縦アーチを支える長短腓骨筋、小趾外転筋です。走行、作用などは確認しておきましょう。

1-2.運動連鎖

先述しましたが、足(後足部)は近位関節(膝や股関節など)および足部遠位関節の肢位に影響するため、距骨下関節の肢位により上行性の運動連鎖が生じます。必ずしも起きるというわけではありません。建内は前額面での股関節および骨盤の動きは、距骨下関節回内が軽度の場合は、運動連鎖として知られている通りの動きを示したが、距骨下関節回内が強くなると、運動連鎖では説明できない動きが生じたと報告しています。この現象は、運動連鎖とともに荷重位での姿勢制御の反応が生じていると考えると解釈しやすいと続けています。

1-3.アーチについて

足部には内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチが存在しています。また、その3点でテント状になっています。

アーチの役割:スプリングの役目を果たし、衝撃を吸収し、歩行をスムーズにしている(入谷誠 1997)

静的なアーチは結合組織(靭帯)が大きく関与するといわれています。アーチを構成する靭帯は底側踵舟靭帯(スプリング靭帯)、足底腱膜です。足底筋膜の切断はアーチの高さが25%ほど減少するという報告があります。また、内側縦アーチの支持性に対する貢献度は、足底腱膜>足底靭帯>ばね靭帯 という報告もあります。(Huang 1993,Foot Ankle)

1-4.足部・足関節の機能

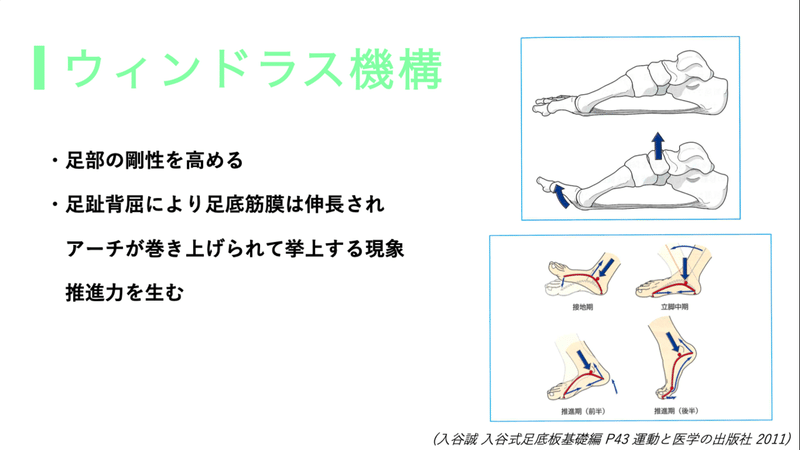

足部は柔軟性と剛性が変換し合います。踵接地〜足底接地では衝撃吸収作用、立脚中期〜推進期では推進力(安定性↑)を担っています。立脚中期で剛性のある足部に変換できているか、アーチ低下(特に内側縦アーチ)が生じていないかが重要です。

剛性と柔軟性についてスライドにまとめています。

また、足部には

歩行において踵離地から足趾離地にかけてMP関節が背屈していくと、足底腱膜の緊張が増加して足部のアーチが高くなります。すると足部の剛性が高まって推進力も増加します。この機構をウィンドラス機構といい、

足部の安定化機構で荷重された際に足部は下方へのたわみをアーチ及び足底の筋肉・腱により制御する機構で、衝撃吸収に貢献します。

1-5.運動学

足関節背屈は外転&回内が伴い、

足関節底屈は内転&回外が伴います。

なぜか。

距腿関節と距骨下関節軸が不一致だからです。

ですので、

単なる背屈、底屈だけでは

持っている可動域を出しきれません。

背屈・底屈は主に距腿関節の運動です。

回内・回外は

主に距骨下関節(または距踵関節)の運動です。

また、荷重時では

回内→下腿の内旋

回外→下腿の外旋

が生じます。

noteをご覧いただき誠にありがとうございます!日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします!