『ナイフはコーヒーのために』 #9

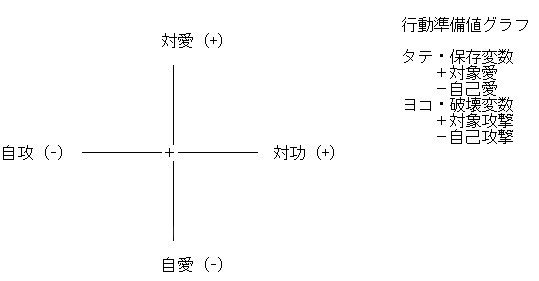

そういって膝立ちになり、尻ポケットからメモ帳を取り出した。短い鉛筆も転がり落ちたが、彼は気づかずにメモ帳のページをめくった。「昨日の収穫はこれだ」といって何かの表を見せた。

「これは座標でな、タテヨコの線上、プラスとマイナスにそれぞれ一つの点を打つ。合計四つの点を結ぶと行動準備値が、単純にいうと性格かな、どんな傾向かがダイヤ型に示される」

その後の説明によると、タテがプラスなら他者や世界を、マイナスなら自己を愛する。同じように、ヨコがプラスなら他者や世界を、マイナスなら自己を攻撃する、ということらしい。

「面倒だから象徴的にいおう。上から時計回りに、セックス、殺人、オナニー、自殺だ」

「なんとなくわかる。しかしこれ、役に立つのか?」

「これだけじゃ無意味だろう。血液型占いのほうがまだ有益っていう程度だ。だから今後つけ足したり、何かの理論を固めるときの材料かな。この元ネタはフロイトからなんだが」

「フロイトねえ……。名前しか知らんよ」

「それとな、確率運命論というネタもある」

「また難しそうなことを」

「いや、簡単なんだよ。ヒトの集合のうちAという属性が七十パーセントを占める場合、残りの三十パーセントの属性はBである、この運命の確率のことだ」

「よくわからない」

「もっとざっくりいうと、性別ってのは二つだよな、これは約五割の男が生まれるから残りの約五割は女として生まれるわけだ。そういう理屈で、まあこれも突き詰めないと使えないんだけどな」

気がつくと二人だけで話し込んでいて、葵はというともう台所で料理を作り始めていた。時計を見る。六時に近く、そろそろアーチーを迎えに行かなければならない。

ちょっと行ってくる、と二人にいって部屋を出た。

雨は降りそうにないが、少し湿り気のある空気だ。そういう季節だからしょうがない。ただ、とっとと真夏になってしまえと思う。一方では過ごしやすさが好きでもある。結局はどんな季節も嫌いではない。

ネオンと人混みのせいで猥雑な駅前まで来た。アーチーは雑踏から離れていたので遠くからでも見つけられ、探すまでもなかった。品のいい水色のシャツを着て広場に立っている。僕を見ると片手を挙げた。

そばへ行って、こんにちはといつもの挨拶を交わす。

「や、わざわざご足労願って」

「ゴロクソ?」

「ご足労な。遠くまで来てくれてありがとうって感じだ」

「遠く思わない。わいわいする、楽しい思うから」

「そう、今日は楽しいぞ。こっちだ、行こう」

アーチーと並んで町を歩く。住んでいる町と比べて賑やかだとか、部屋にいる二人のこととかの雑談をした。彼はバイトのときに持ってくるバッグを背負っている。

「手みやげがある。食べろ、みんなで」

気の利いたやつだ。あとでありがたくいただこう。

店の並ぶ道を行き、大通りを渡って住宅街に入る。彼はそこらにそびえ立つマンションを見上げたりなんかしていた。でも珍しくて見ているようではなさそうだ。

「崩れないか?」

などという。心配していたのだった。

やがて部屋に到着し、アーチーより半歩先でドアを開けた。肉を焼いている香りがした。アーチーは僕のあとで、お邪魔します、といって上がった。

まず葵が料理の手を休めて自己紹介などやり合い、奥の居間で柿沼とも同じやりとりをした。

「まあ座ってくれ。いまご飯ができるから」

「ご飯か。ありがとう」そういうなりバッグから白い菓子箱を取り出した。「もらえ」

「これは高級そうだな、サンキュー。あとで食べようぜ」

「アーチー君は飲めるの?」柿沼が訊く。

「酒か? 少しだ」

「よし、じゃあ飲もう」そういって勝手に冷蔵庫を開け、缶ビールを人数分持ってきた。鼻歌混じりである。でも柿沼だからお互い気安いし、僕も別に咎めない。

料理ができたようだ。サイコロステーキと鳥のササミの入ったサラダと揚げナスがそれぞれ大皿に盛られ、小皿には冷や奴とキュウリの浅漬けだ。ちゃぶ台は埋め尽くされた。

「こんなのでよかったですか?」葵がお客さん二人に訊く。

「いやあうまそうだ。ごちそうだよ、嬉しいなあ」

「肉は元気つく。こんなにいっぱい、食べていいのか?」

大人気だった。葵はなんか照れちゃって「いやー大したものもできませんで」と笑顔で謙遜していた。

準備も終わったのでビールで乾杯をした。くーっと飲む。よく冷えていてインパクトは凄いものがあった。細胞が泡立つかのようだ。

僕たちはよく飲んでよく食べた。ビールや焼酎の酔いが回るにつれ声は大きくなり、冗談と笑いは絶えず、ちゃぶ台の周囲は僕たち酔っぱらいの小宇宙である。

料理が半分ほど減った頃に顔を赤くした柿沼が踊り出した。昔懐かしのヒゲダンスだ。アーチーが大笑いする。よせばいいのに僕も柿沼の後ろについて踊った。

「こうだよ、肩で、こう」柿沼の指導が入る。

「ちゃらららららーん、こうか?」

「そうそうそう、いいよー」

そうしてまた踊り始める。僕はちゃぶ台に足をぶつけてしまってサイコロステーキが皿から転がった。

「あーもう、転がさないでよ。丁半やってんじゃないんだから」葵がいう。

「丁!」柿沼が叫んだ。

「半!」僕も張り合う。

「よござんすか? よござんすね?」とアーチーがネイティブの江戸っ子みたいな発音でいったので、驚きと笑いでグチャグチャになってもうダメだった。

やはりというべきか、踊ったものだから酔いが回りすぎてしまい、頭痛をこらえておとなしく座った。柿沼は床に寝転がった。

しばらくまったりとし、ぷよぷよのことを思い出してアーチーに「ちょっとやろうぜ」といった。

平成初期において一つの時代を作ったゲーム機、スーパーファミコンを押し入れから抜き出した。ほこりを払ってテレビに繋ぐ。電源を入れると懐かしいロゴが表示された。アーチーに片方のコントローラーを渡す。持ち方はサマになっていた。

というかけっこう強かった。対戦モードでやっていて、何故か二連鎖とかの小技を連発できている。僕のほうは彼が降らせるおじゃまぷよでうまく動けない。

「アーチー」僕は訊いた。「初めてじゃないよな?」

「バレたのか。ちょっとやったが本当」とはにかむ。

「じゃあ手加減はいらないな」

そのあとは僕の大技狙いのフィーリング連鎖と彼の細かい連鎖との競い合いになった。親指が痛くなるまでやり、結果からいって五分の勝敗になった。

「うん……いい戦いだった」何故か満足げに葵が呟いた。

十一時を回って、終電と乗り換えなんかの関係でアーチーは帰ることになった。

「おそばあったのに、作りそびれちゃってごめんなさいね」葵がいうと、

「おなかいっぱい、十分。ありがとう」と返事をした。僕にも礼をいってややフラつきながら帰っていった。玄関で見送った僕たちは引き返しながら話した。

「いいやつだろ」

「うん、なんだか紳士的な人だね。そういえばアイスクリーム出し忘れたけど」

「甘いものは苦手なんだ、別に構わないと思うよ」

柿沼はまだ寝転がっていた。完全にグロッキーだ。つま先で脇腹をつついてみても反応はなく、ただ寝息を立てるのみだ。

「こいつどうする?」

「泊まっていってもらいなよ。動けそうにないし」

来客用の寝具などないので、大きめのバスタオルをかけてやった。

狂騒の熱も冷め、葵が茹でてくれたそうめんを食べてから先にベッドに入った。明日やることを思い描くと昂ぶって頭痛が悪化した。目を固く閉じて無理に眠ろうとする。前方の暗がりに逃げていく睡魔の尻尾を追いかけるイメージをひたすら念じる。

(続)

サポートありがとうございます!助かります。