「パラレルワールド・ラブストーリー」は24年で色褪せたのか?

先に言っておきますと、自分はまだ女性との交際経験がない、モテキが来た実感も全くない人間です。こういった個人的事情から、恋愛系のフィクション作品に対する自分の関心は基本的にかなり薄くなってしまいます。まあ、共感も反論もできないジャンルに果たしてどれだけの思い入れができるかと聞かれたら、大概の人はほぼできないと思いますが…。

そんな理由から、東野圭吾さんのファンであるはずの自分は最近まで、この「パラレルワールド・ラブストーリー」を意図的に避けてきました。いくら東野作品と言えども、自分がこの世界観を確実に楽しめるか分からなかったのです。まさに非リアの僻みです。

しかし、1年前に原作本を初めて読んでからこの本に対する印象は大きく変わりました。勿論ラブストーリーではあるんですが、「人間の記憶」という存在論的なテーマと、自分が東野作品に最も強く求める謎が謎を呼ぶミステリ要素、そしてとても20年以上前に執筆されたとは考えられないSF世界の奥深さなど、多様な側面を読者に見せてくれる傑作でした。この物語と文章の引力はとてつもなく、自分が速読というのもあるんですが、3時間で全部を読み終わってしまいました。

そんな東野圭吾さんの傑作ラブストーリーを2019年に映画化したのが、今回取り上げる映画「パラレルワールド・ラブストーリー」です。原作が発表されてから24年の歳月を経ての映像化でしたが、果たしてどんな作品となったのでしょうか。今回はこの映画について、消したい記憶の数は両手の指でも足りない自分が見て思った事を、色々と感想としてまとめていきたいと思います。

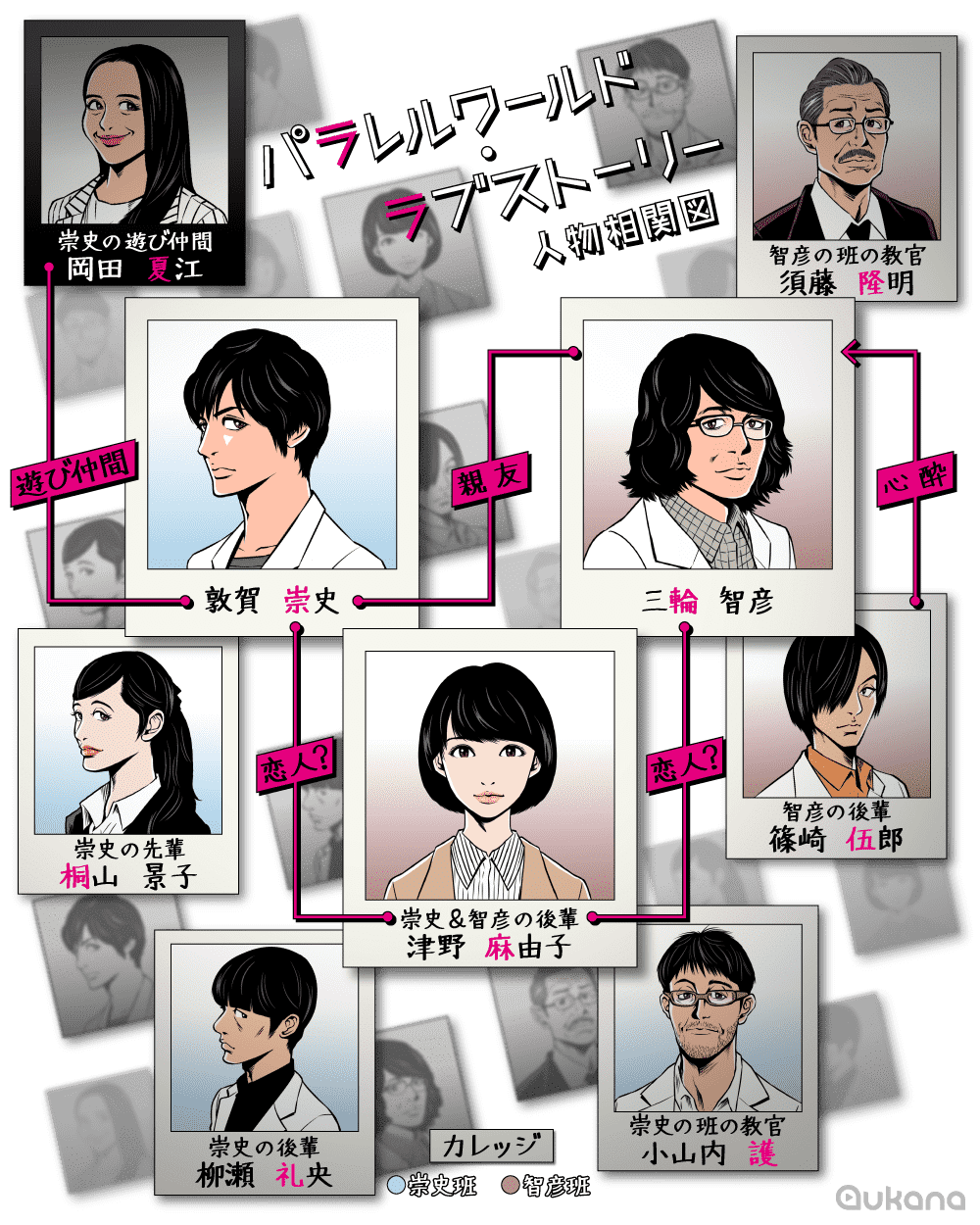

最先端の研究を行う会社に勤務する敦賀崇史(玉森裕太)と、幼なじみの三輪智彦(染谷将太)。ある日、智彦に恋人の津野麻由子(吉岡里帆)を紹介された崇史は、学生時代に並行して走る電車で見て、人知れず淡い思いを抱いていた女性だったことに驚く。一方の世界では、崇史は麻由子と幸せな同居生活を送っていた。しかし、崇史は智彦が消えたことに疑問を抱き始め......。

キャストの演技からなかなか感情が見えない

まずは本作の監督・脚本家と、メインのキャストを務めた人物などについて軽く触れていきます。

本作の監督を務めたのは森義隆さん。元々TVのドキュメンタリー番組の演出を担当されていた方で、人間の機微に着目した作品を多く撮られています。他の代表作では、天才棋士・村山聖の将棋への熱き想いと病との闘いを描いた「聖の青春」あたりが有名ですかね。主演の松山ケンイチさんが役作りとして体重を大幅に増やした事は、この映画を知らない方でも聞いたことがあるかもしれません。

脚本を担当したのは一雫ライオンさん。自らも所属する演劇ユニット「東京深夜舞台」など、主に演劇を中心に活動されている方です。映画の代表作としては、元FUNKY MONKEY BABYSのファンキー加藤さんが初主演を務めた「サブイボマスク」が有名です。この映画の公開直前に加藤さんのファンキーでモンキー並みの性欲の結果ベイビーを拵えてしまった事が明らかになったのでよく覚えています。

さて、そんな人間の機微に着目点を置く森監督が指名したとされる今回のキャストですが、個人的には少し物足りなさと、テーマとの相性の悪さを感じてしまいました。

まずは主人公の敦賀崇史を演じたKis-My-Ft2の玉森裕太さん。グループの中では彼が一番役者の仕事に積極的なイメージがありますね。印象的なのは戦国時代にタイムスリップしてしまった料理人を演じた、「信長のシェフ」というドラマです。この時は彼本来のキャラクターと役柄がよく合っていたためとても楽しく見られましたが、本作ではそういった印象はあまり感じられなかったのが残念です。

というのも、今回彼が演じた崇史は非常に難しい状況に置かれる役なんですよ。どっちが現実か分からなくなるような2つの世界線を行き来する中で、後述する智彦や麻由子への複雑な想いが加速していく、そういった道を歩んでいくキャラが崇史なんですが、それに対する困惑やら狂気やらが彼の演技から見えづらかったというのが正直な感想です。感情のバリエーションはそれなりにあったんですが、殆どがとろ火程度で終わってしまって大きな炎には達していなかったような感じですね…。

続いてはヒロインの津野麻由子を演じた吉岡里帆さん。NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」で主人公の親友役として出演して話題になり、映画では「音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!」で声の小さすぎるシンガーを演じるなど、ここ5年でトップクラスに飛躍し様々な顔を見せている女優さんだと思います。個人的にツボだったのは「カルテット」というドラマで、清楚な見た目と強かな本性で周りを弄ぶ女を好演していた時ですかね…。「人生チョロかった」という台詞が印象的です。

本作でも吉岡さんは、周りの男性を虜にして自然と翻弄してしまうという意味で「カルテット」と少し似た役を演じています。しかし、今回に関しては「カルテット」の時ほどハマれませんでした。理由としてはまず、「人生チョロかった」の時のような衝撃があまり無かった事が挙げられます。今回の彼女のキャラは全体的に淡々としたイメージが強く、持ち味の一つでもあるあざとさを発揮した演技が中途半端にしか出ていませんでした。

また、本作での彼女が必要以上に美女扱いされていたことも、割と大きな問題だと感じます。確かに彼女の得意としている演技は周りの人間(特に男)を転がしていくような役柄で発揮されますが、それは単にルックスだけの問題ではなく彼女の自分の見せ方や言い回しのニュアンスが加わってより鮮烈に表れるものだと思うので、作中で彼女が「すごく綺麗な女性」という待遇を受けていたのが本来の吉岡さんのキャラと合っていなかった感じがしました。しかもそれを主に言っているキャラをハーフモデルの石田ニコルさんが演じている分、めちゃくちゃお世辞に聞こえました。(笑)

ちなみにこちらが石田ニコルさん。分かりやすいハーフ美女です。

そして主人公の親友の三輪智彦を演じた染谷将太さん。子役として7歳から芸能活動を始め、実写映画版の「寄生獣」の泉新一、「空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎」の空海など、最近では次々と話題作の主演を務めている実力派の俳優さんです。森監督の製作した「聖の青春」でも、村山の弟弟子役として素晴らしいお芝居を披露されています。

そんな染谷さんですが、本作ではメインキャラの中で一番難しい智彦という役に対して、安定した実力でしっかりと対応していた印象です。彼が今回演じた智彦は、脳科学の分野で新しい発明をしようとしている天才でありながらも親友の崇史に劣等感と優越感の両方を持って接していくという、結構な複雑さを秘めたキャラです。しかし、染谷さんは先述した主人公的な立場のキャラから、「3月のライオン」の二海堂のような超変わり者の役柄まで、憑依するようにこなすタイプの役者さんとして知られています。本作でも、その憑依を遺憾なく発揮しておりほぼ違和感のない立ち回りをされていました。本作のMVPを選ぶとするなら間違いなく彼ですね。

男の嫉妬と記憶への固執は今も変わらないもの

ここからは、本作の内容について思った事を書いていきます。

自分が本作を観て最初に感じたのは、「自分が生まれた頃から、男の嫉妬の方がより深くより湿っぽいのは変わらないんだな」という点でした。

というのも、本作は主人公の崇史が「自分と麻由子が付き合っている世界」と「智彦と麻由子が付き合っている世界」を交互に体験することで、徐々に気分がおかしくなってしまうというストーリーを描いているのですが、その根底にあるのは崇史が智彦に抱く、「自分より下の人間なはずのお前がなぜ麻由子と付き合えるのか」という歪んだ嫉妬なのです。その事が一番よく現れているのは、崇史が麻由子と一緒にバスケットボールをしている様子を、足の悪い智彦にあえて見せつけるというシーンですね。この時の智彦の何とも言えない表情、そして崇史から滲み出る汚い勝利のムード、ここで一気に崇史を嫌いになりました。(笑) こういう奴が青春時代に周りにいなくて本当に良かったと思いますし、加えて智彦は最終的にこんな酷い崇史との友情のために自分のあらゆるものを犠牲にするという大きな決断を下すので余計にここでの崇史の矮小さが際立っています。ていうか玉森くんの運動神経ってジャニーズ屈指の悪さだった気がするんですが。

あくまで個人的な感覚ですが、以前と比べて最近は「男の嫉妬の方が陰湿」という論調が強まっている感覚があります。ドラマ「ファースト・クラス」などで注目された女性同士のマウンティングというトレンドが一旦落ち着いたというのもあるでしょうが、この最近の論調に合わせて「男の嫉妬」を中心とした作品を映画化した森監督のセンス、中々に素晴らしいですね。

そしてもう一つ、本作は現代でも十二分に通じるテーマを描いています。それは「記憶の操作で人は豊かになるのか?」というものです。

劇中で、智彦は脳と記憶についての研究で「記憶を改変する装置の実験」を行おうとしており、その伏線は装置自体が登場する前から崇史と智彦の会話等で地道に張られています。自分は圧倒的な文系なので細かい専門用語は理解できませんでしたが、まあそれっぽい事を所々で言っていたのは確かです。お願いですから信じて下さい。

結論から言えばこの装置は智彦の後輩を危険な状態にさせてしまった挙句、智彦自身も麻由子の記憶を消された上に意識不明状態になり、崇史からも智彦自身の記憶が無くなるなど、この映画の不幸のほとんどを生んでしまったとんでもない代物でした。しかし、それでも「記憶の改変・消去」という行為に人々がある程度の関心を常に持ち続けている事、そしてこの映画を通してその憧れがより強くなった人がいる事は否定できないでしょう。かくいう自分もその一人です。フリーメイソンあたりがこういう装置作ってくれたらいいのに…。

今年に関しても「記憶屋 あなたを忘れない」という、忌まわしい記憶を消してくれる「記憶屋」を探すという内容の小説が映画化され、主演には本作と同じジャニーズ事務所所属であるHey!Say!JUMPの山田涼介さんが抜擢されるなどしてかなり大規模に展開されている事からも、人々の「記憶の操作」への強い関心は未だに健在だということが分かります。まあ、この作品に関しては記憶屋に頼んで存在そのものを忘れたいような内容でしたが…

このように、本作では原作が発売された1995年と公開された2019年の間でも共通しているテーマを強調し中心に置くことで、映画を観ている人々に物語の古さを感じさせないような工夫がされていると感じました。もちろんそれは原作の先見性や地の力という面もありますが、そういった要素を見逃していない映画版のスタッフさんの功績も十分評価に値すると思います。

「研究上の男女平等論」と「君の名は。」は1995年に無かったらしい

一方で、本作にはいくつか不出来な点が見受けられるのも事実です。先述したように「キャストの演技から感情が見えづらい点」やそれと深く関連して「特に前半のストーリーが説明不足で分かりづらい点」などがまず挙げられますが、これらに関してはストーリー全体に「謎が謎を呼ぶ雰囲気」を演出したかったためと、前向きに捉えることはまだ可能です。

しかし、もっと大きな問題として平成初期の名作文学を令和の世に映像として再び世に出そうという試みが故に、起こしてしまったしくじりも本作では複数見受けられました。

一つ目は、本作の麻由子の行動の真相に大きく関わる動機付けが、現代ではあってはならない時代錯誤なものだという点です。

崇史が2つの世界を行き来する中で、「麻由子は俺と智彦のどちらと付き合っているのか」という観点を常に重視してきました。結論を言ってしまうと、「智彦と麻由子が恋人の世界」=過去の記憶、「崇史と麻由子が恋人の世界」=現在の記憶という構成になっており、現在の麻由子は「自分は麻由子の恋人だ」と装置の副作用により思い込んでいる崇史に付き合っている、いわば一種の「ままごと」をしている状態にあるのです。

しかし、この「ままごと」には崇史の過去の記憶の中に、意識不明の智彦を目覚めさせる手がかりがあると、智彦の従事する大学教授が知ったため彼の指示で麻由子は崇史の恋人のロールプレイをすることになったという背景があります。この「教授の業務命令で麻由子が崇史と同居させられている」という背景、今考えるとかなり前時代的というか、バレたらTwitter上で猛烈にぶっ叩かれそうな案件な気がしてなりません。もちろん、麻由子自身も崇史に気があることは映画の至る所で明らかになってはいますが、それにしてもパワーとセクシャルの両ハラスメントが成り立ちそうな危うい命令であることには変わりないと思います。1995年の時点ではこういった研究の場面での女性の扱いはまだ向上していなかったんでしょうか?

もう一つは、この映画の3年前に公開された大ヒット映画「君の名は。」に変に影響を受けた結果、ラストがとんでもない事になっている点です。

本作が「君の名は。」に影響を受けているという事実は、最初のシーンを見た事のある方であれば分かって頂けると思います。山手線と京浜東北線が並行して走る箇所で崇史と麻由子が出会うこの場面、「君の名は。」の終盤で瀧と三葉が邂逅する場面とかなり似ていますよね。この2人が乗っていたのは中央総武線各駅停車と中央線快速というのが有力みたいですが、とにかくこの「並行する電車での男女の出会い」、一応原作からの生き残り要素であり「並行するパラレルワールド」の比喩とも取れる場面ではあるんですが、その構図は明らかに新海誠監督を意識していると考えられます。

ここだけなら全然良かったんですが、本作のラスト、原作では崇史と麻由子のその後の記憶については深く掘り下げられていませんが、映画版では2人は自分たちの犯した「智彦に対する背信行為」を装置により忘れた後、互いの記憶がない状態で再び街で出会ってしまい、エンディングテーマが流れて閉幕という流れになっています。

互いの記憶が無くても出会ってしまう運命の2人、まさに「君の名は。」のようですね……ってそんな事を言ってる場合じゃないんですよ。このラストは考え得る限りの最悪の選択肢でしかないんです。

まず2人が装置により互いの存在と智彦への背信行為を忘れている件、これ本当に都合が良すぎる選択で腹が立ちませんか?自分の罪とも向き合わずにただ装置に頼って忘れるだけで全てを解決して、騒動そのものを無かった事にしようとしているんですから。この選択をしている時点で2人にとって智彦がいかに重要度の低い存在かということが分かりましたよ。ネタバレすると「記憶屋」のラストも割とこれに近い最悪の終わり方なので、こういうのが美しい終わり方だと邦画の世界の中で定石となっているのであればすぐに改めてもらいたいです。

そんな最悪の決断をした上に2人は赤の他人という立場で再び出会い、下手したら2度目の恋に落ちる可能性もある中でエンドロールが流れていきます。いやいやせめて出会うなと。そこでまた出会って恋に落ちたら最悪の決断でさえ何の意味も持たなくなるのになぜ引き合ってしまったのかと。新海監督はそういうニュアンスで瀧と三葉を再び邂逅させたわけじゃないし、状況が全然違うのにそこだけ切り取って、オマージュですが何か?みたいな顔されても全然感情乗らないんですと。

どうも今回の制作陣は「君の名は。」のヒットに安易に乗っかって、原作が曖昧にしていた部分を「この部分を真似すればウケるんじゃないか?」と、絶対にいらない味付けを最強の隠し味だと勘違いしている気がしました。そこまでの物語の流れがあって瀧と三葉のラストは意味を持っているという事に全く気付かず、ただ一部分を切り取って全くテイストの違う本作に雑に貼り付けたのでは折角の名場面も台無しになるに決まっています。そんな事をせずとも、人間の機微に重点を置く森監督ならきちんと原作を読み込んでいれば最後までしっかりと3人の関係を描けたと思うのですが…。

パラレルな「パラレルワールド・ラブストーリー」

過ぎた事を悔やんでもどうしようもないので考えを変えます。この映画こそ、原作の「パラレルワールド・ラブストーリー」のパラレル展開なんですよ、きっと。もしかしたら崇史と麻由子が血迷ってこういう決断をしていた可能性もあると、人間の卑劣さを反面教師となって自分たちに教えてくれたんですよ、ええきっとそうですよ。

ここまで原作と映画を比べて散々映画の細部にケチをつけてきたことからも分かる通り、小説版は映画の比にならないほどに面白いです。この物語が、まだ初代プレステとセガサターンとスーパーファミコンサテラビューが争っていた時代に書き上げられたとは到底信じきれない、それほどの先見性を含む作品だと思います。是非ご覧になって頂きたい一冊です。

今回も大長編となってしまいましたが、最後までご覧頂きありがとうございます。また次回の記事でお会いしましょう。

トモロー

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?