「Pages+AppleScriptで本を作ろう」を書き始めた⑥

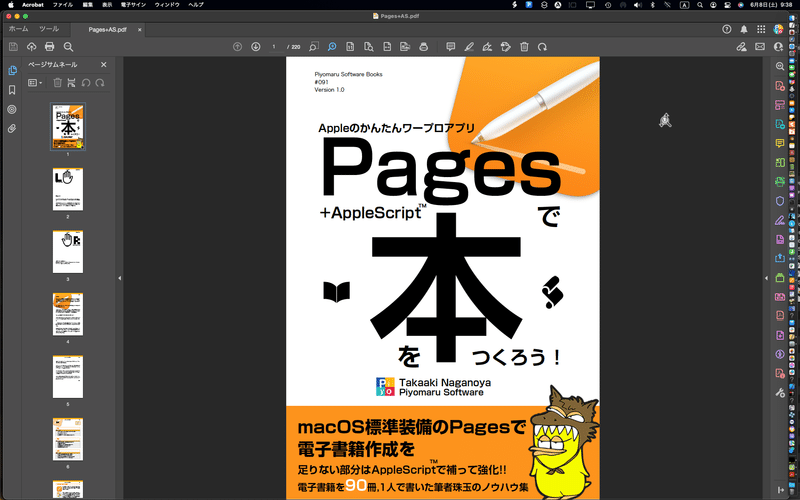

40%ぐらい作ってみたので、試しに1冊分まとめてPDFに書き出して、iPadに転送して印象を確認してみました。

頭の中で考えたイメージと実物とのズレを確認

一応、4割ぐらいの内容に手をつけてみた(書いてみただけ、完成レベルではない)ので、思い通りの仕上がりになっているかどうか、1冊分すべてPDFに書き出して確認してみます。

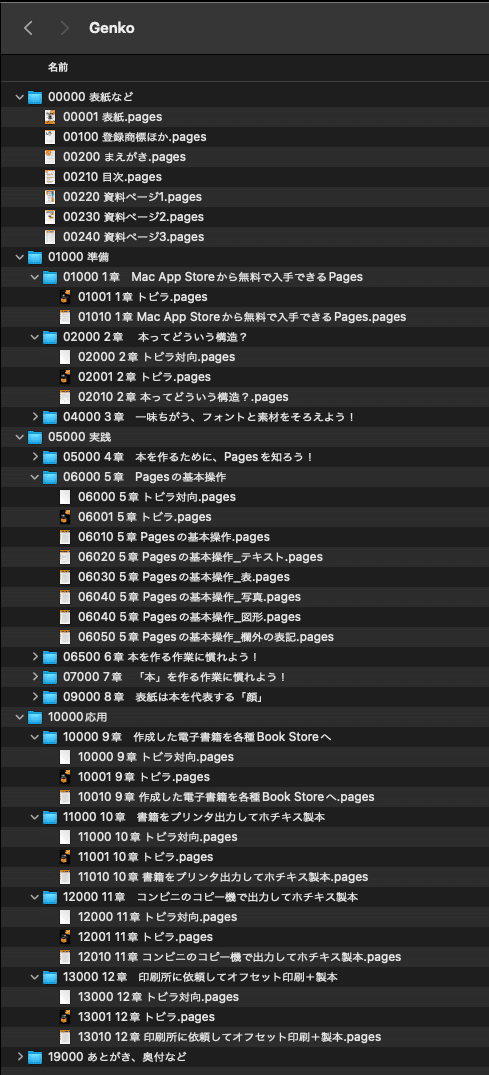

これは、Pagesに標準で備わっている機能ではなく、自分が(必要に迫られて)AppleScriptで書いたものです(そして、本書の付録としてついてきます)。指定フォルダ以下のすべてのPages書類をピックアップして、個別にPDFに書き出して、ファイル名順にならべかえて1本のPDFにまとめます。

さて、本の内容について話をもどします。

Pages書類のファイルとして存在しているだけだと、「実際に読むとどんな感じなのか?」という印象をまったく確認できません。

頭の中で「こういう順番で説明するとよいだろう」というイメージを思い描いていたとしても、実際に「本」として読んでみると「想像と違った」ということは、よくあります。

まとめて書き出して、各種リーダーでパラパラとページをめくってみると、割とショックを受けます。なるべく、Macの画面上だけでなくiPadに転送して通しで印象の確認をすべきです。

1冊分まとめて書き出してiPadでチェック

まだぜんぜんダミーページ(未着手)の箇所が多いのですが、AppleScriptでまとめて1本のPDFに合成して、iPadにAirDropで転送してチェック。

これは、紙に印刷しても印象がかわってくるところで、紙に印刷すると文字が読みやすくなって、本文を直したくなりすぎます。

「あれ? 思ったのとチガウ……」

という箇所を早々にみつけました。

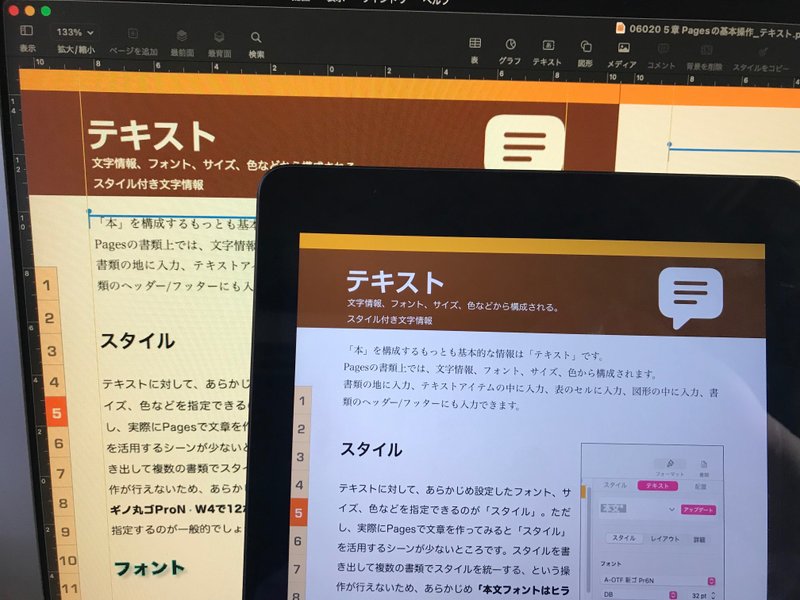

ページの上端にPagesを想起させるようなオレンジの帯を敷いているのですが、

iPad上で見ると、オレンジというよりも薄茶色に見えます。初期のiPad miniほどひどくはないものの、iPad 9th genの画面も青っぽい発色特性を持っているようです。

この「これじゃないオレンジ」は、色として楽しめないといいますか、感覚的に違和感を強く感じました。

こういうのはいわゆる「官能チェック」というのでしょうか、「おいしそうに見えない」よりは「おいしそうに見える」ほうがよいので、帯にもう少し濃い色を指定するとどうかという実験を行います。

濃い色を指定したら、Macの画面とiPadの画面で「差」が少なく見えるようになりました。

構成も変えたい

実際にiPad上でPDFをパラパラとながめてみると、「こうしたらいいんじゃないか」と思いついて試した内容が、実際には「なんじゃこりゃ」という内容に見えてしまうことは、よくあります。

本の冒頭部分に資料を並べて、眺めてもらおうかと思ったのですが、これはうまくなかったようです。また、大幅に構成を見直す必要がありそうです。

タイトルどおりの印象を受けない

本書はPagesとAppleScriptを組み合わせて、便利に使えるという話をしたいのに、いまのところは「Pagesの教則本」みたいな印象です。

作成時には、手間のかかる作業はAppleScriptでかなり省力化しています。フォントの紹介を行う場合など、その名称を見本の下に書き込むような処理は、手で行うと「やってられない」ほど面倒な作業ですが、これを自動化しているので、

こうした(右ページ)フォント見本を作るのも手軽に行えるようになりました(これらのAppleScriptはすべて本書のオマケとして添付)。

また、見開き左右端(はじ)に「ツメ」を付けています。これは、現在どこの章を読んでいるかを示すもので、Pagesにそんなツメを作る機能はありません。縦長の「表」を左右ページ端に配置しておくと、AppleScriptが座標と「表」の形状から「ツメ」であることを認識し、所定の位置にツメの「表」を移動。表に塗られている色の明るさを求めて、どこが「選択カラー」でどこが「非選択カラー」かを計算。書類のファイル名から「章番号」をピックアップして章番号を反映して自動彩色するようになっています(このAppleScriptも、本書に添付)。

けっこうすごい支援Scriptを走らせて作業の省力化と書籍の高品質化を行なっています。

でも、現状の内容を眺めていても「わあ、すごいなー!」という印象をまったく受けません。本当はすごい内容のはずなのに。

そんな感じで、全体をながめながら印象チェックや読書感のチェックを行いながら、1冊の本を作っているわけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?