縄文と火焔型土器にひたる旅 ~新潟県 馬高縄文館 編~

火焔型土器をじっくり見ようと、9月末に新潟県長岡市へ向いました。

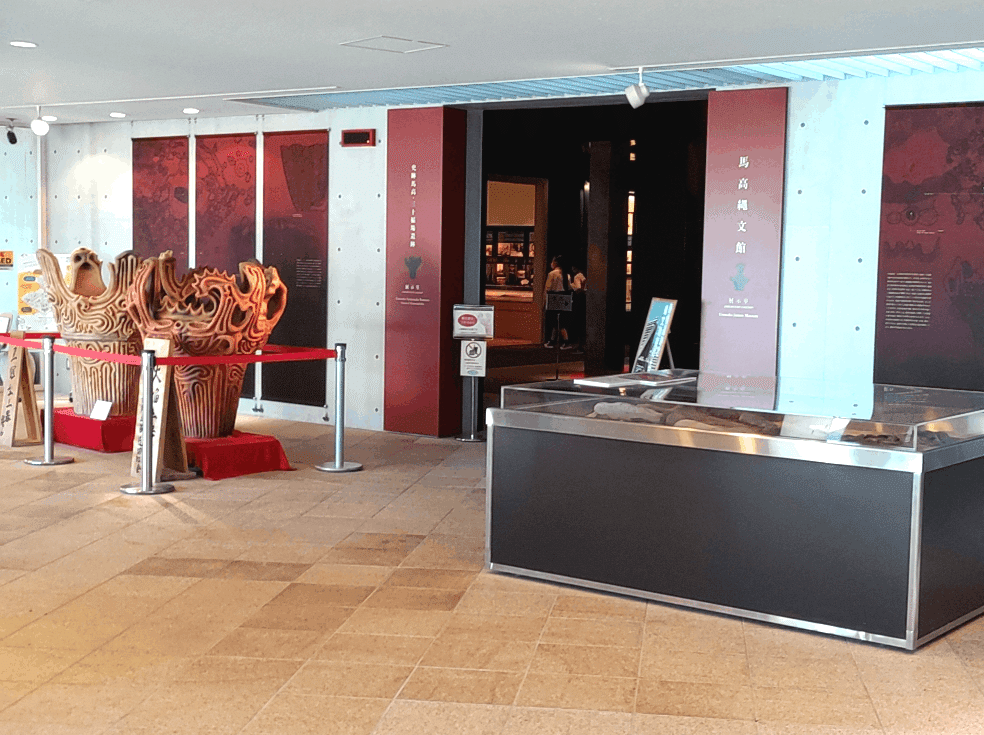

2日目は朝から馬高縄文館を訪れます。

今日の一番の目的は「火焔土器」を見ること。

前日の歴史博物館で、もうたくさん見たのでは?と言われそうですが、

実は「火焔土器」と呼ばれるものは馬高縄文館にあるたった1つの土器のことをいいます。

それは馬高遺跡で1936年(昭和11年)に発見され、燃えるような炎のような形状から「火焔土器」と名付けられたのです。

そして、その1個の「火炎土器」以外の類似したものを、火焔型土器と呼びます。昨日見たものはすべて、この火焔型土器なのです。

因みに、有名な新潟県の十日町博物館にある国宝も、火焔型土器です。

長岡駅から30分ほどバスに揺られ、さらに徒歩で10分ほどで馬高縄文館へ到着です。

馬高遺跡と三十稲葉遺跡

馬高縄文館は「火炎土器」の生まれた馬高遺跡にあります。そして沢を挟んで三十稲葉遺跡が続いています。

先ずはこの広い遺跡を散策します。

今日もお天気で良かった!

威風堂々とした佇まいです。

馬高遺跡と沢を挟んだ三十稲葉遺跡は、この地域内でムラの立地が大きく変化した遺跡です。

それぞれに北のムラと南のムラがあり、

中期前葉~中葉に馬高遺跡の北のムラに人々が住み始めたのを皮切りに、繁栄と衰退を繰り返します。

馬高遺跡・北のムラ → 馬高遺跡・南のムラ → 三十稲葉遺跡・北ムラ→ 三十稲葉遺跡・南ムラ と人々は場所を移しながら営みを続け、最終的には縄文時代後期中葉に終焉を迎えました。

集落は広場を中心に直径100m程の規模でした。

が多く存在していました。

それらは長軸が広場の中心に向いて、

放射状に配置されていました。

縄文人にとって、太陽や月、星は

日時の指標となっていたようです。

豪雪地帯ならではの苦労を感じます。

馬高遺跡のはずれにある「火焔土器」出土地点は、初めて「火焔土器」が出土した場所とされています。

この土器が出てきた時の驚きは、どんなものであったでしょうか!

長い年月を一つの地域内で移動しながら暮らしていたのは、ここが如何に住みやすい地域であったことを意味しているようです。

少しずつ移動したのは、災害などで小さな地形の変化があったとか、ゴミ捨て場である貝塚が満杯になったなど、生活上の暮らしやすさを求めてのことであったかもしれませんね。

そして次はいよいよ「火焔土器」を見にいきます。

馬高縄文館 ~火焔土器ミュージアム~

広い遺跡に佇む博物館は、景観に溶け込むような低層の建物です。

ロビーの大きな2つの土器と火焔を想像させるエントランスに期待が膨らみます。

市内で発見された遺跡の〝炉〟の切り取り保存

これが「火炎土器」!

「火焔」の命名の由来となった馬高遺跡で発見された土器です。

荒々しい「火」のイメージが見事に込められている造形は、縄文時代の人々の豊かな創造力の賜物です。

そして火焔型土器の数々…実に壮観!

火焔型土器の特徴は、

・4つの鶏のトサカのような突起

・口縁の鋸のようなギザギザ

よく見ると、ちょっと違うものがあります。

その一つは、火焔土器に類似した種類の王冠型土器です。

4つの突起は短冊状で、口縁部は緩やかなUの字が特徴です。

胴部の文様は火焔型土器と同等です。

そしてその両方にもあてはまらない、やや簡素な造形の土器もあります。

実はこの馬高遺跡から一番多く出土しているのは、その簡素なタイプの土器です。

全体の出土数の約7%にすぎません。

トサカ・ギザギザがかなり変形しています。

文様で埋め尽くされています。

少しづつ個性を持つ〝トサカ〟。

土器の本体に配置される「目」のような

特徴的なモチーフ。

「トンボ眼鏡」「環状把手」とも呼ばれています。

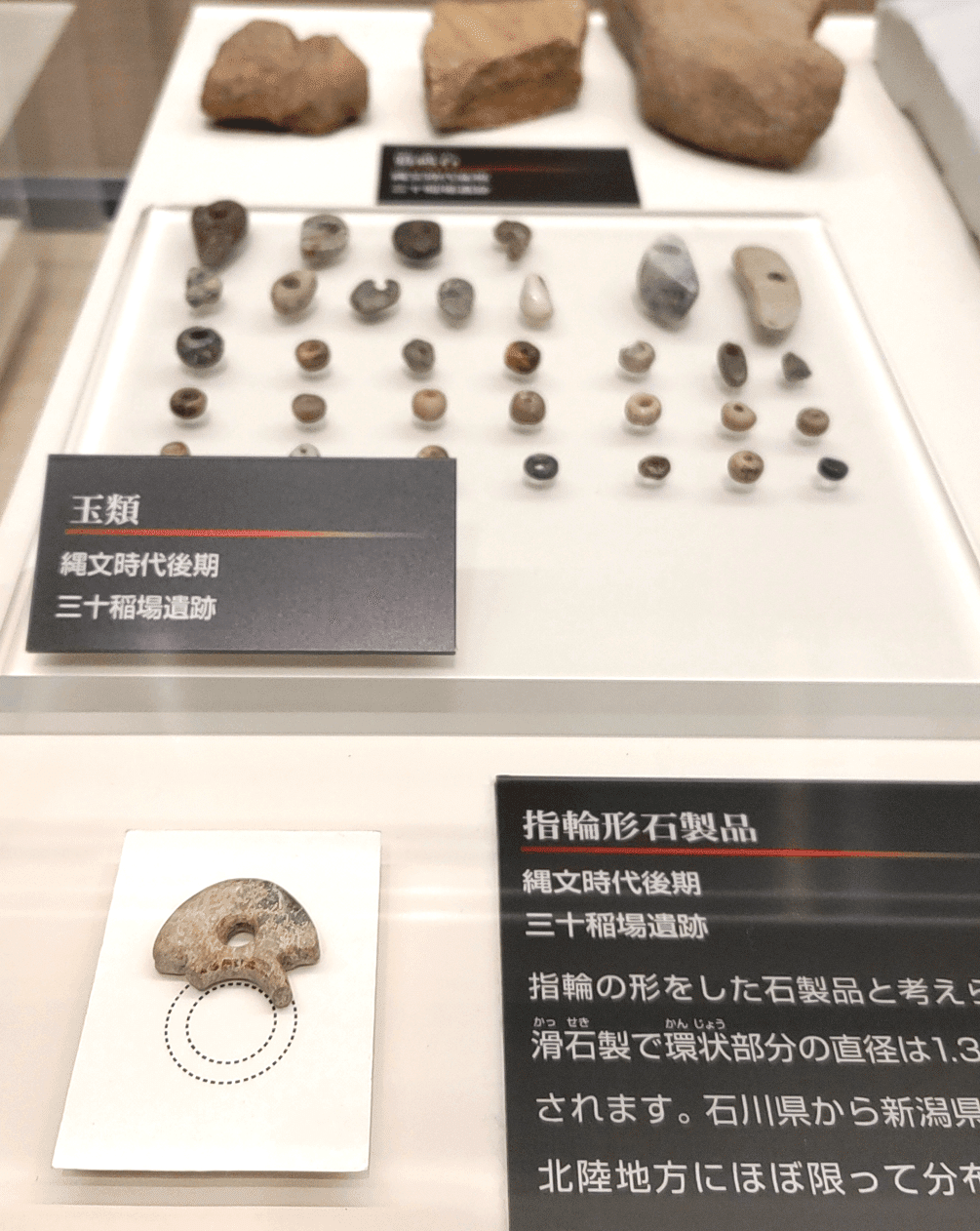

土器以外にも興味深い遺物を色々見ることができます。

ミス馬高

火焔土器と同時に発見されたと言われる「ミス馬高」は、腰から下は失われていますが、優美な姿であったことが想像できる土偶です。

馬高遺跡の土偶は、頭が河童のように窪んでいるという特徴があります。

Yの字のように盛りあがって繋がっている目と鼻、頬の2本線は、中部高地地方の土偶とよく似ています。

高さ18㎝、重要文化財

胴部には乳房が線文様で表現されています。

他の近隣地域ほど土偶は作られませんでした。

指輪型の石製品は、

蛇紋岩や白色凝灰岩で作られたものもあります。

刺突文の土器と蓋のセット

この馬高・三十稲葉遺跡のあたりは、明治の頃から石器が採集される場所として知られていたそうです。

そしてこの遺跡一帯の大地主であった近藤家が三代にわたる調査により、昭和11年に「火焔土器」を含む膨大な遺物を収集したことにより、「火焔土器」の新たなヒストリーがスタートしました。

「火焔土器」を含む考古資料は、

近藤家の蔵を「近藤考古館」にして

保管されていました。

近藤家の人々の発掘が無かったら、この遺跡はもっとずっと後になって発見され、「火焔」の名前も生まれなかったかもしれません。

今こうして「火焔」にまつわる土器と対面できるのが、奇跡のようにも感じられます。

火焔土器・火焔型土器・王冠型土器、それぞれに見れば見るほどにその独自の形に魅了されていきます。

冬の厳しい生活の中で、いかに生き抜いていくか。

物理的なことだけでなく、精神的にも豊かに過ごしてきた人々の想いや知恵が詰まっているのが、この「火焔」にまつわる土器なのかもしれませんね。

今回最後の火焔型土器モニュメントを発見!

今回は〝土器と言えば火焔〟としか連想できないぐらい、目に焼き付けた火焔型土器ですが、次回は上越地方 や下越地方 にも足を延ばして、その土地土地の縄文に触れてみたいと…そんなことを思いながら帰途につきました。

最後まで読んでいただき有難うございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?