米津玄師 HENSHINライブの演出についての考察

ライブ前特有の空気と、ふっと証明が落ち真っ暗になる会場。それでも今日の主役は未だは登場しない。

*

代わりにスクリーンに映るはどこか懐かしい車と、けむくじゃらの身体、それから長い爪。かちりかちりとハンドルにあたってはほのかな焦りや、いさみ足を表現するかのようなリズムを作っていた。

うたたねする警備員の横をすり抜け、地下の駐車場に滑り込んでいく。

ちらりとミラーに映るは黄色とオレンジのボタンの目に、グリーンで陶器のお面がハマったモフモフの頭。今回いきなりグッズの至る所を飾っているnigiちゃんが満を辞して登場だ。

このモフモフな怪獣は巧みなドライビングテクニックで車はNo.311に駐車。静かに車から降り、続いてトランクをゴソゴソと漁ったかと思えば取り出したるは緑色のじょうろ。(なぜじょうろ?)

ここまで全く喋らないnigiちゃんと、薄暗い地下の雰囲気とライティングがホラー映画を彷彿とさせる不気味な演出。正直可愛いとは言い難い。言葉を選ばないとすれば醜いと言って差し支えのない、不思議な映像。

さて、なんとなく満足げにじょうろを持って、彼は歩きだす。そして立ち止まったかと思いきや「チーン」という小気味の良い音とともにエレベーターが到着を告げていた。

乗り込む際に扉に挟まる小ネタも挟みつつ、無事じょうろを持って乗り込んだ。徐々に狭まっていく扉とそして再び真っ暗になった会場にあらためて「チーン」と音がして、そして彼はようやく変身をはじめる。

さあようやく、今回の主役のおでましだ。薄いエメラルドグリーンのシャツ、しなやかな素材が柔らかに上半身を包み、濃い色のスキニーが元々長い足をより長く見せていた。

そして手にはグリーンのじょうろ。nigiちゃんから渡されたバトンのよう。

*

印象的なこの演出から考えるにnigiちゃんというのは「幼い頃の自己認知」なのではないだろうか。

緑色のお面は、緑色のシャツに。

黄色とオレンジのボタンは、視力の大きく違う左右の目に。

モフモフで手足の大きなボディは、すらりとした188cmの身体に。

幼い米津玄師は他人の話を理解できず、自分のことを他とは違う怪獣だと考えていた。そんな彼の自己認知が今nigiちゃんという形で表現されたのだ。

*

ちなみに米津玄師の視力は0.15くらいで、不同視と過去の本人のツイートでも語られている。

ちなみに過去ボタンの目がつけられたキャラクターにはリトルキングがいるが、ジャガイモの王様でひとりでは何もできないらしい。可愛いね。

あまりにもいろんな要素が散りばめられたnigiちゃん。

その名前はどこから来たのか様々な考察がなされているが、その中の一つ「now i get it.」が個人的には一番しっくりくる。日本語の意味を当てるなら「やっとわかった」と訳されるその言葉は米津玄師の「本来のあるべき姿が」「他人の考えていることが」やっとわかったから。わからなかった怪物の自分に当てて「nigi」の名前をつけたんじゃないか。

引用『https://ejje.weblio.jp/content/now+i+get+it.』

*

さてLIVEという物語が終幕を迎えると、人間であった米津玄師は再び怪獣に変身。車に乗り込み颯爽と地下駐車場を後にする。

まだ夢うつつの警備員。その横を抜けてまだほの暗い地上のハイウェイへ向かう。窓に映る街並みはだんだんと赤らんでいき、まるく粒の光になって輝く朝日が綺麗だ。

はじまりからエンディングまで、一貫して映像で意識されていた「地下」と「地上」は「夢」と「現実」を明確に区分するキーポイントなのだろう。

ライブのMCで彼がしばしば口にする「日常はくそだ」というセリフ。

「ハレ」と「ケ」が区別はされていながらも、分離はしていないように。日常と非日常は決してかけ離れておらず、あくまで一続き(ひとつづき)のものだということを強く表現しているようにも感じられたのだ。

クソな日常もひとたびライブ会場に足を踏み入れれば、一瞬で最高な時間に変化する。だからこそこのくそったれな毎日を生き抜こうじゃないか、なんて、「song for you 聴こえてる? いつでもここにおいでよね」と語りかけるような映像なのではないか。最高じゃん。米津玄師。

*

最終的に高速道路に乗ったnigiちゃんはそのまま走り続けて映像も終わりを迎える。高速で思い出したのはアンビリーバーズの狼。(nigiちゃんもまだ腕しか見えていない段階では狼にも見えた)

光に溶けていく狼のいた、nigiちゃんが走り続けてフェードした高速道路。思い出されるのはアンビリーバーズのこの一節。

「ヘッドライトに押し出されて僕らは歩いた ハイウェイの上を この道の先を祈っていた シャングリラを夢見ていた」

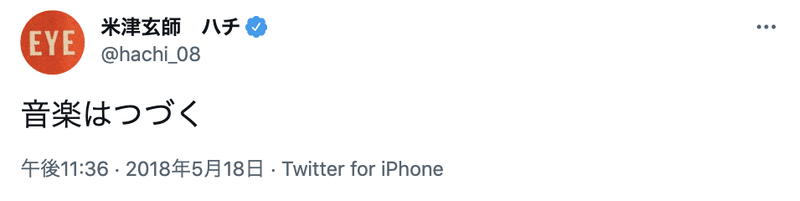

望む理想郷を目指しこれからもその道をずっと進んでいく彼と、それに続く私たちにぴったりな言葉こそ「音楽はつづく」なのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?