令和の金生樹(かねのなるき)、モンステラ

江戸時代に、ズバリ「かねのなるき」と呼ばれていた植物のグループが存在した。具体的には、タチバナ(橘、カラタチバナ)、オモト(万年青)、マツバラン(松葉蘭)、フクジュソウ(福寿草)、セッコク(石斛、長年草)、ソテツ(蘇鉄、鉄焦)などの植物である。これらは高額で売買され、投機対象と見なされていた。

◎アーバンジャングルが大人気

「モンステラにモンスター級のプライスが」

目に飛び込んできた園芸専門紙のトップ見出しに、我が家にいるモンステラがちらりと頭に浮かんだ。「そんなに高いなら売っちゃう?」。いやいや、まてまて、変な欲目を出しちゃいかん。これは釣り見出しって奴かもしれん。まずは記事の内容を確かめてからだ。

記事をかいつまむと、2,30代を中心に自宅を観葉植物で埋め尽くす「アーバン(都市)ジャングル」なる風潮が流行っていて、コロナによるホームオフィスがそれに拍車をかけるように観葉植物が一大ブームになっているという。

人気があるのはモンステラをはじめ大型の葉をもつ観葉植物。さらにマニアが変わった葉の形や色を求めており、その需要の高さから値段が高騰しているというのだ。

「服やカバンにお金をつぎ込むのは時代遅れ、植物にお金をかけるのがステータスよ」ーなんていう若い女性のオドロキ発言まで載っていた。

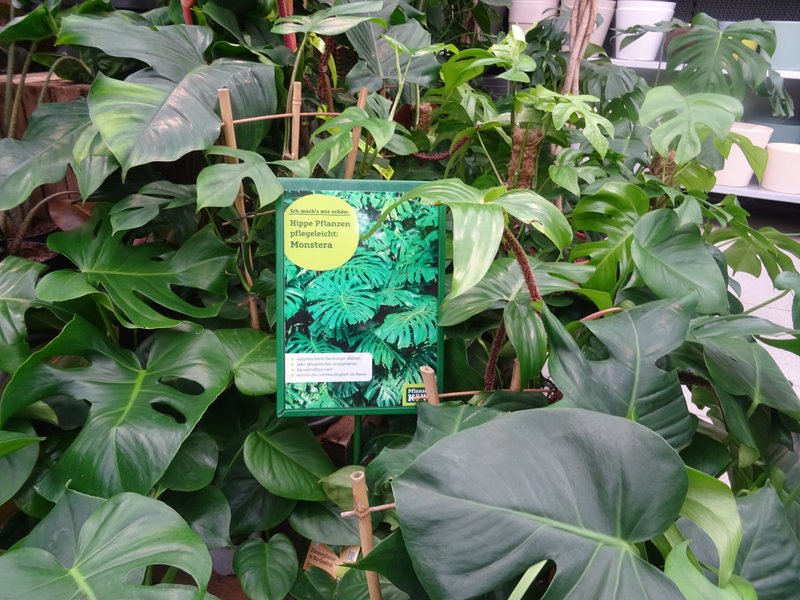

◎ガーデニングセンターにて市場調査

なんとなんと、そうだったのか。。。植物に関わる仕事をしていながらその時流に乗り遅れてしまった。早速調査する必要ありの案件として家から少しはずれた大手ガーデニングセンターへ乗り込んでみた。

入っていきなり白いソファとサイドボードが置かれた空間に観葉植物たちがドン、ドドンと配置されているのが見えた。「なるほど、世間様はこういうのを求めていたのね。。。」

サボテンをはじめとする多肉植物やブロメリアがグリーンインテリアとして人気の高いのはファッション雑誌やインテリア雑誌からも何となく伝わってきていた。それが波及してドイツでは「ばあちゃんの植物」として、窓際に並べられる古くさいイメージを一身に背負ってきた葉物植物の人気につながったようだ。

人気ぶりは(冬という季節柄もあるのだろうが)かなりの売り場面積が割かれていうことからも伝わってくる。「空気を浄化する作用があります」「オフィスのいやしに」なんてさりげなく心をそそられるキャッチコピーの横にはゴムの木の一群がツヤツヤと血色良さげにこちらに微笑んでいる。ゴムの木なんて葉っぱにほこりがつもるほこりキャッチャーとして迷惑扱いされていたのになんたる復権ぶりよ!

レストランやパン屋さんも併設されているガーデニングセンターの平日午前は60歳以上と思しき女性であふれかえる女の園。(男性は荷物係のお供としてちらほらいるが、発言権はほぼゼロとみた)

「アーバンジャングル」なんて無縁であろう彼女たちまで嬉々としてサンスベリアをショッピングカートに入れている。「枯らしたくても枯れない」とまで酷評されていた植物が、不死鳥のごとく蘇っている姿にこれまたびっくり。

それにしても一部の植物にドイツ語でつけられたネーミングはどうよ。葉っぱがまるいぺぺロミアは「パンケーキプランツ」、模様がついている種類は「スイカプランツ」。穴のあいたフィロデンドロンに至っては「スイスチーズプランツ」といった具合。

植物になじみがない人にもアプローチしやすいようにと名付けたのも分かるけど、当世の売り文句はジャングルですよ、ジャングル。もうちょいワイルドな感じに気配りしてあげてもいいんでないの?

色を施されたサンスベリアにいたっては「カーニバルの季節だけどお願い、それだけは勘弁してあげて」と叫びそうになった。

◎約半世紀ぶりにリバイバルをとげたモンステラ

ま、なんにしても室内のグリーン植物が注目されるのはいいこと、と思いながら、モンステラはどこだと探すと「いま流行りで手入れしやすい」植物として堂々と売られていた。中型のになると70ユーロはくだらない。

葉に裂け目のできる独特の形状を持ち、中南米の熱帯雨林が原生地のモンステラがヨーロッパに導入されたのは1847年のこと。半日陰でもオッケーで手入れも簡単なことから1970、80年代にはドイツではゴムの木と並んでオフィスに飾られる観葉植物の代表格だった。つまり約半世紀ぶりにリバイバルを果たしたことになる。

◎斑入りモンステラはバブルの値段

タチバナの何が人々をそれほど熱中させたのだろうか。それは葉の奇(斑入り、奇形など)であった。初めは大坂の好事家たちがタチバナを鉢植し、斑入りや葉形のおもしろいものを競い合っていた。タチバナを「百両金」と呼んでもてはやし、その熱狂はたちまち江戸にも広がっていた。

普通のモンステラがたいそうなお値段になっていることは実感できたが、新聞の見出しにあった”モンスタープライス”の意味が本当に理解できたのは2軒目のガーデニングセンターで斑入りのモンステラを見たときのことだった。

稀少植物のコーナーで見かけた鉢を見たらひえーっ、149.99ユーロ!!!!(1万5千600円)。葉っぱわずか4枚なのに。

斑が入っていないものの軽く10倍はする。帰宅してから家のインターネットで斑入りモンステラを検索してみたところ、個人間の取引サイトで45ユーロとあって、あらお安いと思ったら、それは葉っぱ一枚ついた10センチほどの挿し木のお値段。とんでもない金額と思うが、こんなのにだって予約済みの札がかかっていた。

同僚に聞いたところでは、斑入りは昔から少し高めの値段だったけど、これほどまでに値上がりしたことはなかったという。それを聞いて、手元に斑入りのモンステラがあったら錬金術のように金がもうかっていたかもとうらやましくなる己の浅ましさよ。

そういえば新聞記事でも斑入りモンステラが盗まれないようにガラスケースに入れているというガーデニングセンターの話も載っていた。

浅ましさついでに、じゃあ、海を越えた日本で買えば安く手に入るのか、と思って調べてみたらなんのことはない、ここでも斑入りモンステラの狂騒曲が鳴り響いていた。某インターネットオークションでは斑入りモンステラ(に限らず斑入りの観葉植物が)が高値で取り引きされていた。そしてネットでみる限り、日本、ドイツに限らず世界的な斑入りモンステラブームと分かった。

◎令和の金生樹、斑入りモンステラ

タチバナに始まった金生樹(かねのなるき)は、オモト、マツバランなどと、種類を増やしながら拡大していった。中でもタチバナの人気は高く、一鉢百両などはざらで、大坂では最高二千三百両(約1億円)という値が付いたという。(中略)とにかく斑入りや葉変わりなどの奇品であれば何でもいいというような風潮になり...(中略)その結果法外な値をつけて売買され、利殖のためだけの鉢物栽培が横行した。

斑入りモンステラはまさに令和の金生樹だ。歴史的には17世紀にオランダに起きたチューリップ・バブルもあった。植物を投機の対象にするなんてという思いはもちろんある。それに斑入りは光合成をする葉緑素が少ないので弱かったりするし、先祖返りしてただの緑のモンステラになっちゃう可能性だってないわけじゃなく、ゴミとして大量に捨てられるような運命になったらどうしようと心配してしまう。

色んなことを考えて、普段だったら若干冷ややかな目でこんな風潮を見ていたかもしれない。でも今はしみじみ思う。江戸のガーデニングは戦がない太平の世にあって花開くことができたし、こうやって植物を育てて、あわよくばもうけをと企てたりできるのも平和だからこそできることなのだと。

軍需産業の株が爆上がりする社会はいらない。観葉植物のジャングルに囲まれて斑入りモンステラのバブルに浮かれるような時代がどうか続いてほしい、平和ボケを胸を張って自認する私の心からの願いだ。

注:ここに出てくるタチバナはミカン科のタチバナでなく、サクラソウ科ヤブコウジ属の常緑小低木です。

いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます。よろしくお願いします。😊