WANがMANになった日

WANとは、上野千鶴子さんが理事長となっているNPO法人ウィメンズアクションネットワーク(women's action network)のことで、ウェブサイトには「フェミニズムを伝える・学ぶ・つながるサイト」と謳われており、その目的は「男女共同参画社会実現に寄与することを目的として、女性の情報や活動の相互交流の場を提供し、女性のネットワークの構築と、女性のエンパワーメントに寄与する事業を行う」とある。

WANについて | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network

石上卯乃さんのエッセイ

2020年8月12日、WANのサイトに石上卯乃さんの「トランスジェンダーを排除しているわけではない」と名付けられたエッセイが掲載された。

PDFリンク

まずはトランス女性の定義を共有していないと、読む人によって意味が大幅に違ってしまうので、まずここにわたしの認識しているトランス女性の定義を書いておく。

(トランスジェンダーに言及するnote記事では、誤解を防ぐためにも毎回こうして定義を最初に確認するようにしている)

【前提】トランス女性の定義

①トランス女性は「出生時にわりあてられた性別が男性で、女性の性自認をもつ人」のことで、GID(性同一性障害)だけでなく、身体違和がなくて性別適合手術を望まない性自認女性の男性や、性指向が女性である場合もある

※性自認:ジェンダー・アイデンティティ=自己の属する性別についての認識に関する同一性の有無または程度

②トランス女性はトランスジェンダーに含まれる

③国連の定義、アンブレラタームによると「トランスジェンダー」にオートガイネフィリアとトランスヴェスタイト(異性装)が含まれる

後に「差別的」だと批判される石上卯乃さんの文章の、一体どこが「差別的」なのかをこの記事を読んだ人が考えられるように、ここに全文を転載する。

トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃

2020.08.12 Wed

皆様、はじめまして。私がなぜこの文章を書いているのかということから、聞いていただけないでしょうか。

私たちは、女性の権利や安全に関心があります。フェミニストです。そしてすべての差別がなくなり、みんなが安心して暮らしていける社会を求めています。

ところが、私たちはなぜか、TERF(Trans Exclusionary Radical Feminist トランス排除的ラディカル・フェミニスト) と呼ばれるようになってしまいました。TERF という言葉を少し調べれば、殺せ、犯せ、殴れといった言葉と一緒に使われるので、とても怖くなってしまっています。そしてなぜ、そう呼ばれるのかが、全く分かりません。私たちは、トランスジェンダーの人たちとも、平和的に共存したいと思っています。ただほんの少しの場所、トイ

レや風呂、更衣室、レイプクライシスセンターなどのシェルターでは、安心して過ごせるように、安心・安全という問題意識を理解してもらい、どうすればいいのかを一緒に考えて欲しいと言っていただけなのです。

私は、自分はジェンダー・クリティカルだと思っています。ジェンダー(社会的・文化的につくられた性役割)は、女性も男性もトランスジェンダーも、すべての人間を苦しめる、不自由で非合理的で非人間的な枷であると考え、ジェンダーが人間に及ぼしているマイナスの影響を批判しています。こうしたジェンダーの在り方への批判は、世界中の女性解放運動の長い伝統における中心的な思想であると考えています。そして、ジェンダー・アイデンティティ(性自認)こそ性別を決定づける、という近年広がっている見解・運動に対しても、その影響に注視し、必要があれば批判をしていきます。

近年、ジェンダーをめぐる議論はとても窮屈になっています。2020 年 6 月に、ハリー・ポッターの作者である J.K.ローリング氏が、「生理のある人」という言葉の代わりに、「女性」という言葉を使うべきだと主張しました。そのことには賛否両論があって構わないはずです。ところが、彼女は TERF(ターフ)と呼ばれて、犯せとか殺せとか、作品を全部燃やせであるとか、ナチであるとかとまで言われて、激しいネットでの暴力を受けています(子ども向けニュースサイト The Day は、さすがに彼女への行き過ぎた非難を、後に謝罪しました)。

Sex is real、生物学的性差は存在するし、生理のある人を女性と呼べないのはおかしい。ローリング氏がその考えを表明しただけで、彼女は仕事をキャンセルされ、彼女の物語を演じた俳優たちから見当違いの言葉で批判され、本当にたくさんの誹謗中傷の言葉や画像を送られています。彼女が説明のために書いたブログ記事も、自分の被害者性を表に出して同情を買う作戦だ、と罵られています。彼女への罵り言葉の代表が TERF です。TERF と認定し

たら、何をしてもいいかのようです。私たちは、ローリング氏へのこうした攻撃は不当であり不正義であると考えますし、自由な言論の空間が必要だと考えます。

WAN は、2019 年 2 月に「トランス女性に対する差別と排除とに反対するフェミニストおよびジェンダー/セクシュアリティ研究者の声明」の署名を募集・発表したプラットフォームです。この署名を読んでみると、女性に割り当てられた公的空間にトランス女性を参入することを求めていることがわかります。

(引用)

女性ジェンダーに割り当てられた公的空間にトランス女性が参入することへの懸念や反発がインターネットを中心に目につくようになってきました。とりわけ、このような懸念や反発が「フェミニスト」を自認する女性たちから提出され、しかも鎮静化するどころかトランスジェンダーに対してはっきりと差別的な見解がインターネット上で次第に多く流通するようになってきている現状を、私たちは深く憂慮しています。 (以上、引用)

「安全の側面から、女性専用スペースで私たちの安全を保障して欲しい」と表明することが、トランス差別に当たると、私たちは言われてきました。議論の焦点は多くの場合、トイレと風呂や更衣室であって、それ以外の「女性ジェンダーに割り当てられた公的空間」からトランス女性(MtF トランスジェンダー)を排除したいという話は、ほとんど聞いたこともありません。(お茶の水女子大学がトランスジェンダー女性を受け入れることになったニュースも、多くの人はかなり好意的に受け止めていたと思います)。

実際に、戸籍を変更して暮らしている「トランス女性」はもちろん、これまで女性として生きてこられたトランスジェンダーには、もちろん、女性トイレをはじめとした女性専用スペースを使って構わない、ただ、ペニスを付けた男性が女性風呂に入ることは、耐え難いのです、とネットで表明しただけで、「ペニスフォビア」だと罵られ、「ガールディック」「女根」「大きなクリトリス」「ただの小さな肉塊」を受け入れられないのは「トランス排除」だと断じられてきました。トランス女性(MtF トランスジェンダー)が問題なのではない、それに便乗する性加害者が問題なのだと言えば、犯罪被害を軽視したり妄想扱いしてくるような発言もありました。「性犯罪被害者がペニスが怖いなら、専門医にみてもらってやりくりしろ」などと、性犯罪被害者にも多くの非難が寄せられました。

私たちが驚いたのは、このような発言をする人たちのなかに、研究者が多数いたこと、さらにそうした研究者が雑誌で、そのような女性達への非難を、ときには事実と異なることを提示しながら原稿にしていることです。そして、SNS では、自分たちとは意見が異なるというだけで、市井の女性達のアカウントを集団で、凍結させるまで叩き続ける。それに対抗するために、最近は#TRA 学者の言いなりになんてならない という twitter タグが作られたほどです。TRA とは Trans Rights Activists(トランス権利運動家)のことです。

私たちが求めているのは、自由でオープンな議論です。その場を、WAN が提供してくださることに感謝します。このようなプラットフォームの存在を有難く思います。WAN という場は、議論の場を提供してくださっているだけで、議論の責任は私たちの側にあることを確認しておきたいと思います。

いくつかのオープンな議論の試みを行いたいと思います。議論は、SNS などで活発におこなってくださって構いません。どうかよろしくお付き合いください。

関連記事

ところが、このエッセイは「トランスジェンダーへの差別をフェミニズムの語彙を用いて正当化し、誤った印象操作をする」と問題視された。

(ふぇみぜみ×トランスライツ勉強会による公開質問状 ウィメンズ・アクション・ネットワークへの公開質問状 (femizemitrans.blogspot.com)より)

掲載したWANからも、2020年8月19日に(掲載から1週間後というスピード感で!)以下のようなコメントがされた。

WANはネットワークであり、運営メンバーの間にも様々な意見の違いはあり、理事会も一枚岩ではありません。何が差別に当たるのかの議論も今後深めていきたいと考えています。

石上卯乃さんの投稿が掲載された後の流れは、以前nanaさんがnoteに分かりやすくまとめてくださっていたので目を通していただきたい。

このエッセイは学者や文筆家らによっても批判されている。

どんな批判がされていたのか、Twitterでみつけられた範囲で具体例を載せる。

学者・文筆家による批判

岩川ありささん

石上卯乃「トランスジェンダーを排除しているわけではない」 (https://t.co/1uz5Jt5pqF)はトランスジェンダー排除を正当化するための持論開陳に過ぎない。傾聴に値する別の見解ではなく、同じ土俵に乗ってはならない。いかに信憑性がなく、情報を寄せ集め、事実を歪めているのか検討するのみ。@wansmt

— 岩川ありさ (Iwakawa Arisa) 🏳️⚧️🏳️🌈 (@Iwakawa_Arisa) August 13, 2020

石上卯乃「トランスジェンダーを排除しているわけではない」 はトランスジェンダー排除を正当化するための持論開陳に過ぎない。傾聴に値する別の見解ではなく、同じ土俵に乗ってはならない。いかに信憑性がなく、情報を寄せ集め、事実を歪めているのか検討するのみ。@wansmt

「『私たちは人種差別主義者ではない、白人の居場所が必要なだけだ』と言う。でもそれは米国がかつて『分離』という形で経験したこと。白人の居場所がほしいというのはつまり、黒人はいらないということ。彼らは人種差別を、理にかなったものに見せかけているだけ」

映画「Denial」の記事「『否定と肯定』 歴史を否定する人と同じ土俵に乗ってはいけない」(The Asahi Shinbun Globe + 2017.12.07

https://globe.asahi.com/article/11532409)からの引用です。

WAN記事に、「私たちはなぜか、TERF(Trans Exclusionary Radical Feminist トランス排除的ラディカル・フェミニスト) と呼ばれるようになってしまいました」とありますが、なぜか呼ばれるはずありません。歴史があったのです。その歴史的経緯を飛ばして被害者としての「私たち」を立ち上げる修辞です。

石上卯乃氏は、「TERFという言葉を少し調べれば、殺せ、犯せ、殴れといった言葉と一緒に使われるので、とても怖くなってしまっています。そしてなぜ、そう呼ばれるのかが、全く分かりません」と書いています。まずは同じWANに掲載された堀あきこ氏の記事(https://wan.or.jp/article/show/8209…:現在リンク切れ)を読んでください。

そして、「TERFという言葉」を、どこで誰がどのように用いているのか、検討ができるだけの例を提示してください。そうしなければ、石上卯乃さんが書いておられる「全く分か」らないことについて検証するプロセスが踏めません。当然「殺せ、犯せ、殴れ」といった言葉とともに用いることは許されません。

岩川ありささん(@Iwakawa_Arisa)の連続スレッドより

橋迫瑞穂さん

エッセイ > トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃 | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network https://t.co/HBB89s224W @wansmtより

— Mizuho.H (@_keroko) August 13, 2020

J.Kローリングさん可哀想!となぜか訴えられたからツイッター見に行ったら、ツイートの内容がトランス差別/排除の正当化ばかりでとてもじゃないけど「被害者」ではないですよね。色々不愉快な文章ですが、まずはローリング氏を「被害者」に仕立て上げるロジックを辞めていただきたい。

— Mizuho.H (@_keroko) August 13, 2020

ローリング氏はれっきとしたトランス差別主義者であり、無辜な被害者ではありませんよ。@wansmt

— Mizuho.H (@_keroko) August 13, 2020

「私たちは「女性」としての安全性を保障してもらいたいだけなのに、その権利が認められない/侵されている」という主張だけならまだしも、先日いただきましたとんでもねえ下品で攻撃的で支離滅裂リプライを見てるともうその域を越えてますし、もはや問題が更衣室云々では無いのは明らかですよね。

— Mizuho.H (@_keroko) August 13, 2020

石上卯乃さんのテキストは、トランスを攻撃する言説を隠蔽してアリバイ作りたいのかな?という疑義すら感じます。もう無理でしょ、影茎だのTRA学者だのわんわん吐き捨てている言説を無視した議論の土俵づくりは。わたしですら信用しないのに、トランス当事者や関係研究者がこの議論にのれますかね。

— Mizuho.H (@_keroko) August 13, 2020

人の体に何か言う時にはどんな状況であれ絶対に差別がつきまとうので言葉に気を付けないと、石上卯乃さんがせっかくお上品に糊塗したトランス排除が結局はやっぱり差別でしかないよね、ということが露わになりますぜ。

— Mizuho.H (@_keroko) August 25, 2020

高島鈴さん

自分の立場を表明するより先に、なぜ相手が「安心・安全という問題意識」を批判しているのかを考えた方がいいですよ。(リンク先閲覧注意)

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) August 13, 2020

エッセイ > トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃 | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network https://t.co/wDXJckFxHl

シス側からトランスの人たちに向かって「これはトランス排除言説ではないです」と言って聞かせようとする行為は、あまりにも権力勾配を無視しすぎていると思います。

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) August 13, 2020

>WANという場は、議論の場を提供してくださっているだけで、議論の責任は私たちの側にあることを確認しておきたいと思います。

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) August 13, 2020

???場の提供は議論の加担にならないんでしょうか?そんなわけなくないですか?WANにも責任は生じますよ

あたかもトランスの人たちがあなた方の言う「「女性」」とやらの安全を脅かすかのような前提のもとで議論をすることそのものが暴力的です。

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) August 13, 2020

堀あきこさん

WANに掲載されたフェミニストによる声明。「女性の安全と権利を求めてきたフェミニズムは、シス女性だけの安全を求めるものではありません」はトランス排除言説がネットでよく見られるようになった頃から繰り返されてきた主張で、たくさんの人が言葉を費やしてきた。 https://t.co/TqR3f9y9z0

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) June 15, 2023

だから、この有志による声明の内容には異論はないのだけど、「女性の不安を煽る言説が拡散している状況を深く憂慮し、フェミニストのあいだでもそのような動きがあることを懸念」という言葉は、WANがモラルパニックを煽るようなエッセイを掲載していたことに対して、あまりに他人事すぎると思う。

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) June 15, 2023

WANがモラルパニックを煽るようなエッセイを掲載していた

「○○になるかもしれない」という想像で、ある属性を排除しようとすることは差別。だから対話すべきこととすべきでないことがあると何度も伝えてきたのに、WANの態度は頑なだった。なので私個人は内容には異論ないけど、賛同人にはなれないな、と思っています。

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) June 15, 2023

2019年のトランス排除に反対する署名運動は、WANが掲載してくれましたが内容などには無関係でした。今回の声明はWANの理事が多く含まれ、発表もWANで行われたので、有志ではあるもののWANへの批判と関係がないとは言えないと考えています。

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) June 15, 2023

清水晶子さん

「熟議の場を提供する」責任について

清水晶子さんの投稿はFacebookにログインしないと読めない仕様になっているので、少々長いがここで引用する。

例の記事について、WANの編集担当から正式のコメントが出ました。

私はこのコメントを拝読して、現時点でのWANは、この件についてWANで議論をしてほしいと主張することについて何の問題も感じていない、意地の悪い言い方をすれば、この議論をWANのクリック数を稼ぐために使おうとしている、と感じました。ですから、直接のリンクではなく、ウェブアーカイブのリンクを貼ります。(https://archive.is/owcAK)

本文は、このエントリの末尾にコピペしてあります。

私はこの編集コメントは非常に大きな問題を孕んでいると思います。

ここで主張されているのは、要するに「私たちは多様な議論に場を提供しているに過ぎず個別の議論についての責任はない」ということです。それらの個別の議論が事実を歪めていないか、極めて差別的であったり、特定の人々の生存を脅かすものでないか、そのような判断をする必要はない、なぜなら自分たちはコンテンツではなくプラットフォームの提供者なのだから、ということになります。

ここで思い出すべきなのは、「私たちは多様な議論に場を提供しているに過ぎず個別の議論について責任はない(場を提供してクリック数を稼ぐことは私たちの利益にはなるけれど)」というのは、そもそも2000年代に大躍進したFBやTwitter、YouTubeなどのSNSプラットフォームの戦略だった、ということです。そして、2010年代後半になって、それらのプラットフォームが、事実を歪めて(いわゆるオルタナティヴ・ファクト)差別言説を拡散する勢力の躍進に大きく貢献したことが、問題視されるようになります。その結果、最大大手のSNSもようやく「プラットフォーム提供者はコンテンツ自体には責任を負わない」という姿勢を見直すよう促され始めている、というのが現在だと思います。

オルト・ライトの非常に特徴的な戦略として、

1.あえて非常に酷いこと、人々を憤慨させるようなことを言っておいて(=炎上を誘引して)

2.その上で「でもこういう見解を持つのも自由でしょう、もし文句があるなら議論をしましょう」という形で議論を延々と引き伸ばし、「議論をしていること(あるいはロジックも事実も無関係にとにかくその場の反射神経で相手を言い負かすこと)」をエンターテインメントとして消費し/させつつ、

3.自分たちの見解、あるいはその少し薄められたバージョン(「あそこまで言っちゃうのはさすがにないけど、でもここまではまあそうかなと思った」)を流通させる

というものがあります。

そして「議論をする」のがオルト・ライトの戦略だとすると、これまでの大手SNSはその戦略を許容することの責任を逃れつつ、炎上で利益をあげてきたわけです。ある意味、オルト・ライトとwinwinの関係を持ってしまっていたと言えます。つまり、21世紀のネット上の攻撃の型(それが非常に明確な形を取ったのは女性に対する攻撃であったgamer gateだと言われています)を作り出してきた責任の一端は、このような「プラットフォーム提供」のあり方にあった、というのが現在の一般的な理解だと思います。

それを考えると、今回のWAN編集の判断は、そもそも社会的な排除と差別を受けている少数者の生存と尊厳を「議論する」こと自体に関して倫理的に問題含みなのは言うまでもありませんが、それに加えてネットポリティクスのあり方という点から見ても、非常に後ろ向きで問題の大きいもののように思います。

極めて排除的な見解を含めた「多様な意見」を「改めて議論」することは、一体どのような政治に加担しているのか。

そのような議論が「女性運動のあり方にとって意義がある」とするとき、その「意義」は、特定の女性たちの存在それ自体、尊厳それ自体を「議論」の俎上に乗せる暴力に見合う緊急性と重要性を持つのか。

その「議論」は誰をどのように利しており、その「意義」は誰にとっての意義なのか。

その議論のため、その意義のためにはいったんお預けにしても構わないものとされているのは、誰の生と尊厳なのか。

「熟議の場を提供する」というのは、コンテンツについては私たちには責任はない、と言うことではありません。「熟議の場を提供する」というのは、このような問いに責任をもって応答することです。

その応答を回避したまま「議論の場を提供する」ことだけを繰り返し正当化するWAN編集担当からの今回のコメントを、非常に残念に思います。

めちゃくちゃ長いけど、要は議論の場を提供するということ自体を責めている「プラットフォーム提供罪」ということか……?

そして反対意見がオルト・ライト(alt-right)=極右と同一視されている。

オルトライト(おるとらいと)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp)

議論しようとする人たちの姿勢をオルト・ライトと決めつけるのは、自らが議論の場に上がることなくno debateを押し通すための方便なのではないか?

「ヘイトプラットフォーム罪」、すでにあるみたいです pic.twitter.com/6E1IBqbF1u

— Gwen (@000Gwen) June 15, 2023

まって、WANに対する「ヘイトプラットフォーム罪」掘ったら結構出てきた…! https://t.co/wRG9AisiD1 pic.twitter.com/ncswWNmD9v

— Gwen (@000Gwen) June 15, 2023

プラットフォーム提供罪?

えっじゃあなんでトランス差別発言を掲載してたんですか

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) June 14, 2023

これまで載せてた記事の責任も取るべきでは😇

— 高島鈴🏴単行本発売中! (@mjqag) June 14, 2023

こうした形で松岡さんがWANにお墨付きを与えるの、かえってよろしくないので率直にやめてほしい。まずトランスフォーブルを煽った過程の反省と振り返りでは。 https://t.co/oQ8x4oTc1r

— Mizuho.H (@_keroko) June 14, 2023

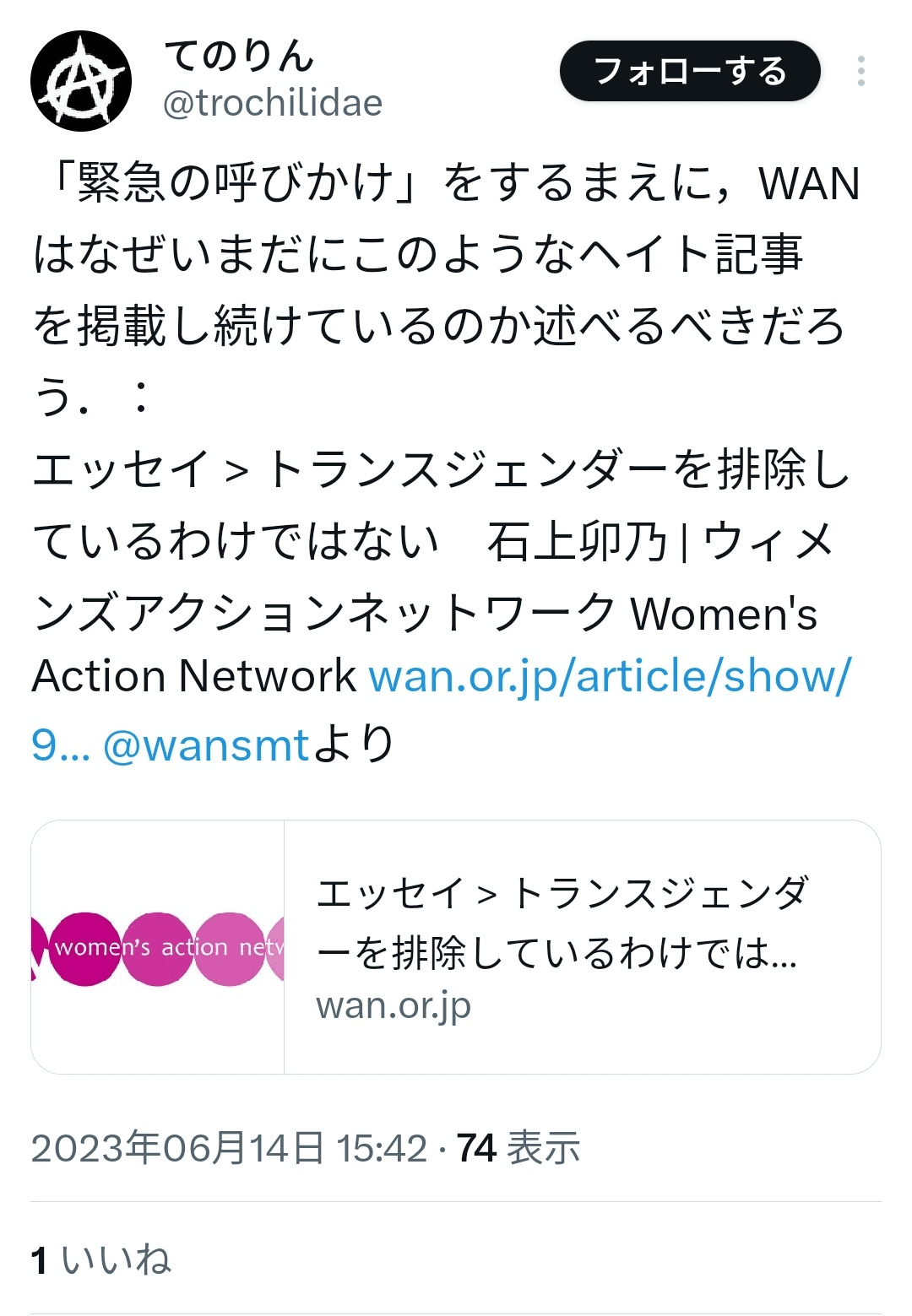

これを掲載してる限り厳しいでしょ。:エッセイ > トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃 | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network https://t.co/HBB89rKZ2W

— Mizuho.H (@_keroko) June 14, 2023

議論ができるプラットフォームでありたいって差別流す側がいうことじゃないからね。

— Mizuho.H (@_keroko) June 14, 2023

【追記】ポリタスTVでの言及、「総括」

【ポリタスTV 6/27】

— ポリタス (@politasjp) June 27, 2023

1⃣紆余曲折を経て成立したLGBT理解増進法やトランス差別の高まりを危惧するフェミニスト有志が緊急声明

2⃣なぜこの声明を出したのか

声明の呼びかけ人の三成美保さんに伺います。 #ポリタスTV

19時から配信。

YouTube▶️https://t.co/R7FggTuD7M

2023年6月27日に放送されたポリタスでは津田大介さんと三成美保さんの対談が行われ、石上卯乃さんのエッセイについても言及されていた。

結局まだこの石上さんの原稿もWANに掲載されていて、やはりこの問題に対しての総括なしに緊急声明をWANの理事も含むような形で声明を出すということの総括はどうなっているんだろうなどの、意見表明や態度表明が欲しいという意見が散見された

そうですね、その点はWANの理事会とか理事の方々も非常によくご承知で、おそらく7月、この夏にはどういうような形で今回の問題を総括も含めて決断するのかということの表明は決定が出ると思いますのでそれをお待ちいただいたら

やっぱりWANとしてこのウーマンアクションネットワークが3年前に掲載したある種のトランスヘイト的な言説が流布する一つの大きなきっかけを作った、あの(石上卯乃さんの)論考そのものがヘイトだったっていうとちょっとそこは意見が分かれると思うんですけれども、ただ一つのやっぱりそういう言説が広まるきっかけになったことは多分確かだと思うので、それについてどう総括するのかということで、これも7月くらいには何らかの意思表明が出るのではないかという話だったので、これも非常に気になってた方多いと思うのでこのお話も良かったと思います

その後、どんな「総括」がWAN(ウーマンズアクションネットワーク)で行われたのかは以下の通りだ。

石上卯乃さんのエッセイ取り下げ

今までは、WANサイトの エッセイ > 編集(当時)コメント付:トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃 | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network (wan.or.jp)

のリンク先に飛んだら、そのまま石上卯乃さんのエッセイが読めるようになっていた。

しかし2023年7月13日、当時の編集担当のコメントとともに本文から石上卯乃さんのエッセイが取り下げられてPDF版のリンクが貼られた。

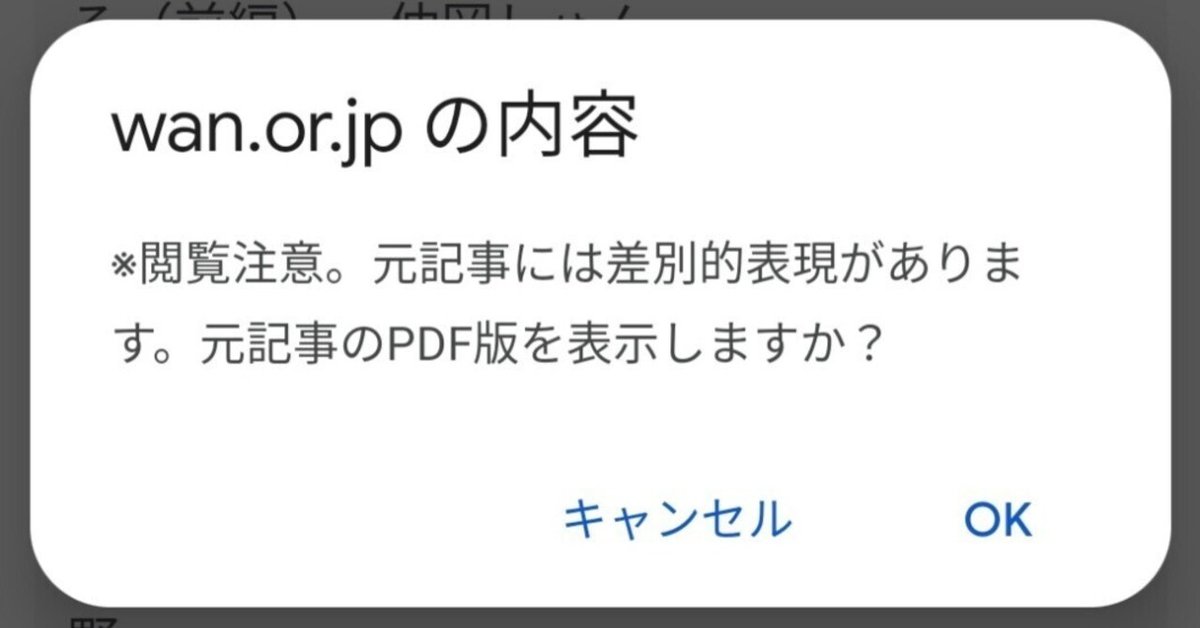

ポップアップトリガー警告

そしてPDFのリンクを踏むとこのような警告文が出た。

これは「トリガー警告」だ。

トリガー警告とは「感情の安全への配慮を示すための警告」である。

『傷つきやすいアメリカの大学生たち』は、何年もずっとわたしが不思議に思っていたこういう「注意⚠️トランス差別が含まれます」というトリガー警告/いいね罪/アカデミアにおけるオープンレターを用いた魔女狩りなどの現象を考察しているのでめちゃめちゃ面白いよ😊オススメ! pic.twitter.com/ud0mB8w5vC

— Gwen (@000Gwen) March 22, 2023

『ノンバイナリーがわかる本』、目次の次にいきなり長文の「注意事項」が出てきてて、出出出〜〜〜トリガー警告〜〜〜‼️『傷つきやすいアメリカの大学生たち』に載ってた、安全と感情を一緒くたにする奴〜〜〜‼️ってなってる pic.twitter.com/ekLZj2glXa

— Gwen (@000Gwen) June 9, 2023

【閲覧注意】、そして「反省」

それでもなお「OK」をクリックすると、またこのような警告がされていた。

【閲覧注意!】

編集担当(当時)としてはこのエッセイをWANサイトにアップしたことをあやまちであったと思っています。

「反省」している……!!

何の説明もなく「差別的表現があります」と断定する姿勢にも大変驚いた。

なにが「差別」なのか、それを言葉を尽くして議論するのがアカデミアにおける学者たちの役割ではなかったのか?

「記事掲載判断のお詫びと説明」に

2020年8月にWANサイトに掲載した石上卯乃名義「トランスジェンダーを排除しているわけではない」が多くの反トランス論を勢いづかせ、差別的な偏見を拡散させる結果となってしまったことについて、当時の編集担当として、トランス当事者のみなさまにお詫びします。その上で、この場を借りて今日までの経緯を説明します。

と表明した伊田久美子さんと古久保さくらさんは、経歴を検索したところ、お二人とも研究者のようだが、この話題においてはno debateという姿勢を貫くのだろうか。

ちなみに伊田久美子さんがWANに載せているエッセイにはこう書かれている。

私は幼少時に父親と一緒に銭湯や温泉の男湯に行くのが楽しみだった。「男性専用スペース」は広く立派で壁絵のレベルも高かったのだ。性別二分法が適用されない場合は男性が基準であり、適用される場合は、より条件の悪い方が女性専用スペースとして割り当てられてきたのである。つまり女性専用スペースとは、女性排除の結果として作られた付け足しの隔離スペースであり、歴史的には女性の安心安全のためだったとはいえない。

エッセイ > 「女性に割り当てられた公的空間」とは何か - -伊田久美子- - | ウィメンズアクションネットワーク Women's Action Network (wan.or.jp)

学者・文筆家によるエッセイ取り下げへの反応

堀あきこさん

ようやく届いた。

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) July 13, 2023

「今回の私たちの失敗は反論・批判の展開を想定してのことであったとはいえ、「女性の安心安全」か、トランスジェンダーの権利か、という誤った「対立の場」を無自覚に「公論の場」としてしまったところにあります」 https://t.co/vxYzq1aWfd @wansmtから

何度も説明してきただけに「やっと」という思いが強いけど、それでもこの文章が出たことは良かった。

— 堀あきこ HORI Akiko (@horry_a) July 13, 2023

この間、何人もの人がこの世界から去ってしまい、マジョリティを慮れという理解増進法が通ってしまった

シスターであるトランス女性と「つながるフェミニズム」であるためにWANはしっかりしてほしい

山口智美さん

WANのお詫びの文章、出るのがあまりに遅すぎた。「バックラッシュに対抗する」ことをうたって始めた団体に関わらず、逆にそれを煽る役割を果たしてしまったのは痛恨なのではないか。団体として根本的な検証が必要だろう。https://t.co/8AyE4r5PnQ

— 山口智美 (@yamtom) July 13, 2023

岡野八代さん

なので、ここまで時間がかかりました。 https://t.co/YoHsYqv6A9

— 岡野八代 (@yot07814) July 13, 2023

ヒラギノ游ゴさん

WANによる石上卯乃記事を掲載したことに対する「お詫びと説明」、あまりにも遅い。コミュニティにどれだけの災厄をもたらしたのか、今もって認識が十分とは思えない。 https://t.co/qECNkPhN2x

— ヒラギノ游ゴ (@VolumeToneTone) July 14, 2023

WANによる石上卯乃記事を掲載したことに対する「お詫びと説明」、あまりにも遅い。コミュニティにどれだけの災厄をもたらしたのか、今もって認識が十分とは思えない。

コミュニティにとって一際ショックの大きな不幸があったその日の公開だったから今まで触れられなかった。今だってわたしはギリギリ立っている。そしてまさにそういったコミュニティの人々を追い詰める勢力をこれ以上なく焚きつけたのがあの記事だった。

「ボランティアでやっているから」というのは、まともじゃない編集体制のもと記事をパブリッシュしていい理由にはならない。公の読み物として最低限のクオリティチェックができないならメディアなんてやっちゃいけない。メディアってそんな程度のものじゃない。人権もメディアもとことんなめている。

そして「公論の場」「開かれた言論空間」なんてものがインターネットを介して実現できると本気で思っていたのならちょっと途方もなさすぎる。じっくりと向き合って顧みたのだろうけど、その地点からどこまで巻き返せるものなのか。

匿名アカウントによるエッセイ取り下げへの反応

(発言のみをそのまま掲載する)

本来筋違いであるはずの「対立」にすり替えることで正当である相手を貶めようとする卑怯な手法に、自ら乗ってしまったWAN。

しかし、それから現在に至るまでの対応を見る限りでは、先のコメントもまったくの鵜呑みにはできないというのが正直なところだ。実際には「過誤」ではなく、バックラッシュそのものに加担しようとしたのではないか。

女性差別では散々使い古された手口で、それに気付かなかったとでもいうのだろうか。

3年は長すぎた。 だが、誤りに頰被りするよりは遥かにマシ。しかしなぜWANが2023年6月12日にこの声明を出したのかは気にせざるを得ない。

声明の発表時間まではわからないが、経産省の女性トイレ使用に関する最高裁判決が出た翌日で、トランスジェンダーとして知名度が高かった芸能人の死去当日。

もしそのどちらかが声明のきっかけだとしたら、それらのきっかけがなければ元の石上の「エッセイ」の扱いはいまも変わっていなかったのではと疑わざるを得ない。WANは、担当編集者に語らせるだけではなく、組織として疑問に答えるべき。

WANのあれ、実質的にヘイトにしか使われていなかったという"結果"についてははるか前にわかっていたわけだから、なんで今更という感じは強いし(「石上卯乃」という名義の人の言動もヘイトでしかなかった)、なにより執筆者がソックパペットの記事を乗せた経緯がかなり不透明だよね……

「石上卯乃」という人物自体、ペンネームであるにしても何にしても少なくともそれ以前にその名前では活動歴が無いわけで、そういう人がいきなり文章を送り付けてきて掲載されるというのも考えにくいわけで、だとしたらトランスヘイトに親和的な"誰か"なんじゃというね。

なんというか、色々不透明な所が多すぎて、素直に受け止められないな……

「差別はしてないが、不安に思う気持ちは分かる」の罪深さ。先ず『分かるべき』はマイノリティ当事者がどれだけその何倍も不安、困難を抱えて暮らしてきたか?なのだから。

Wanの、トランスヘイト記事についての、ほぼ完璧と言える謝罪&検証記事です。過ちはやり直せるという希望を貰えました✨

#トランスヘイトを許さない

「女性の安心安全かトランスジェンダーの権利か」という誤った対立の場を設定し、マイノリティ同士の分断を煽る結果をまねいた。

差別表現があると警告が出るようになったのですね。前々から削除が無理なら警告を大きく出すようにしてほしいと思っていたので良かったです。おそすぎだけども。

WANから謝罪と反省、記事の凍結。遅すぎだけど。真摯ではある。

WANも今に至ってようやくトランス排除言説に加担した失敗を認めて反省したのか。TERFというのは(それはもうフェミニズムですらないと思うけれど)悪い意味で個別の人の転機になってしまったし、それが蔓延する現代は本当に良くないと思っています。

対話、言論、参加、といった言葉が覆い隠してしまう暴力性について、場作りに関わるみんなが鑑みるべき事例だと思う。

ようやくWANが謝罪訂正した。遅い。あまりにも遅かった。

こっちは良いニュースだな。昨今のTERFを勢いづかせた石上卯乃「トランスジェンダーを排除しているわけではない」に対するWAN側の数年ごしの訂正記事。やっと社にも注記なしでWANを紹介できる......。

<(石上卯乃の)記事の取り下げについては理事会合意に至ることができないまま>

トランスヘイトの大家、牟田和恵大先生がいらしたから合意に至れなかったんでしょうね。そうこうしているうちに人を死に至らしめたと。

WAN(ウィメンズ アクション ネットワーク)に掲載され、トランス差別を扇動するひとつの象徴でありつづけた記事について、掲載が間違いであったと公式に謝罪がなされ、記事が実質的に取り下げられた(謝罪のあとにPDFのリンクのみ)

元記事のPDFへのリンクをクリックすると「元記事には差別的表現があります」という警告が出るのも適切な対応だと思いました。

ほんとに遅すぎた。 名前を出している編集担当のお二人のみに責任を負わせるかのような形になっていることに違和感。 WAN全体としての総括は今後出るのだろうか。 そして、いまのトランスヘイトが吹き荒れる状況への「WANとしての」立場の表明はあるのだろうか。

「新着情報」にはこの記事の項目はなく、ランキング1位として表示されてるのも違和感。

元記事を検索してきた人が確実に読むようにという意図は理解するけど、サイトのトップページに説明を添えて固定で見れるようにしておくべき。そこにWANの組織としてのトランス差別への見解も載せてほしい。

「ふぇみゼミ トランスライツ勉強会」の公開質問状に対するWAN回答(https://femizemitrans.blogspot.com/2020/09/wan.html?m=1)をうけた勉強会側の声明で指摘されてるのと同様、今回も理事会の責任が抹消されていると感じる。

WANの記事読みましたが、ほんとうにほんとうに遅いなぁ…と思いました 遅くてもお詫び掲載は無いよりずっといいんですけど、やっとすぎるのでは

3年ですよね、それまでにもっと早くこの結論にならなかったんですか フェミニズムに関して発信するプラットフォームを運営する組織への失望感は、ずっとずっと食い込んでました

もちろん別で、意味を成さない偏見に満ちた排除に反対することを表明するところも確かにあったけれど、切実に必要なのに、女性支援施設への不信感にもつながりました WANさんのあの「応答」で示されたスタンスは、あり得ないことであるとずっと思ってきました そのことを思わずにいられないです

当然今のフェミニズムには、性的マイノリティだけでなく、あらゆる軸の交差性をふまえた視点を含んでいると思っていました でも「あり得ないこと」が起こっていると思うと、インターセクショナリティにふれる発信を対外的に出す場所しか、利用できなかったです そのように選ぶのはかなり難しいんです

自身がフェミニストで、切実にフェミニズムに基づく支援や連帯を求めているのに、フェミニズムの名の下、無関心や積極的な攻撃が行われることがあったのが、同時にしんどいという話です こういう発言はあるべきものです 状況のひどさを矮小化するのはアグレッションで、二次加害なのでおやめくださいね

なにもここだけの責任ではないですが、発信できる場を持つという責任の及ぶ範囲のかぎり十分に説明がなされることと、今後も継続してフォローがあることを望みます

少なからずリソースを得られる力をもって、おそれや疑念がある人に向けて、今後も何度も何度も、いろんな方法で、継続して、まっとうな説明を繰り返して欲しいです 本当に疲れているので、もっと早くやってほしかったです

思いもよらなかったなら伝わりづらいでしょうけど、時間がかかっても仕方なかったと思うでしょうけど、私には常に緊急性がある話でした

執筆者である石上卯乃さんの意見

石上卯乃が2020年にWANに投稿したエッセイについて、WANの見解と今後の取り扱いが公表されましたhttps://t.co/gKsBLkQcbt

— 石上卯乃 (@U8QqKFjcKNYzx7T) July 13, 2023

元のエッセイを読もうとすると画像の注意が出ます

差別的表現とは「ペニスを付けた男性が女性風呂に入ることは」でしょうか?

生物学にも国法にも沿ったこの表現が差別ですか? pic.twitter.com/hbL09WrvuO

石上卯乃が2020年にWANに投稿したエッセイについて、WANの見解と今後の取り扱いが公表されました

https://wan.or.jp/article/show/9075#gsc.tab=0

元のエッセイを読もうとすると画像の注意が出ます

差別的表現とは「ペニスを付けた男性が女性風呂に入ることは」でしょうか?

生物学にも国法にも沿ったこの表現が差別ですか?

私が無題で投稿したエッセイに「トランスジェンダーを排除しているわけではない」というタイトルを提案してきたのはWANの先生方でした。

WANからは、投稿に際して「タイトルはこれでいいですか」というお問い合わせメールをいただいたのみで、その後は一切、やりとりはありません。

当時私は、掲載さえしていただけるなら修正に応じます、と添えて投稿していた立場上、掲載への道が見えたこの時点で事をスムーズに運びたかったので、深く考えずにその提案を受けいれました。掲載後、タイトルもまた批判の対象になったことを思えば、この経緯もまた公表されるべきではないでしょうか。

「排除か、排除でないのか」というのは、WANの関心、WANのものの見方、WANの論建ての文脈上のものでした。私はその提案を受け入れるべきではありませんでした。

またその後、WANには石上と考え方が近い投稿も複数寄せられたこと、それらをことごとく不採用になさったことにも言及すべきだと思います。

WANにリジェクトされた投稿

WANにリジェクトされた投稿や、石上卯乃さんに考えが近い投稿はFemale Liberation Jpで読める。

はい! いまならもっとシンプルにツッコミも深く書けると思うのですがhttps://t.co/8FcjeCMjQy

— しまうま (@RIKA_ekbrWANgCy) July 13, 2023

このサイトの2020年10月頃の投稿のいくつかもWANにリジェクトされたものです

夏果さんはポストモダンという言葉を使わずにポストモダン批判をしているのが凄いですhttps://t.co/hZTSYTCRpb

10月, 2020 | Female Liberation Jp (femalelibjp.org)

WANは、石上卯乃さんのエッセイを掲載したことについて「担当者の編集判断の失敗」「あやまちであったと思っています」という姿勢を明らかにした。

そのため、政治的にセンシティブであるトランスジェンダーをめぐる話題について考えるためには、Woman's action networkとFemale Liberation Jpの両方を参照して読み比べる必要があるだろう。

おわりに

石上卯乃さんのエッセイに対して、本人に断りなく「元記事には差別的表現があります」とヘッダーにトリガー警告をつける前に、なにがどう「差別」なのか説明するのが学者としての本分であるはずだ。

しかしエッセイへの批判や取り下げに対する反応をみると、自らが「差別者」と糾弾されないための保身をしていて、言論の自由がないようにみえる。

「トランス女性」には、身体違和がなくて性別適合手術を望まない性自認女性の身体男性も含まれる。

特にトイレや風呂や更衣室など女性のプライバシーにかかわり、防犯を考える上では欠かせない女性スペースにおいて、議論は避けられない。

今のところは一般的なコンセンサスが得られているとも到底思えない。

それなのに、石上卯乃さんの議論を呼びかけるようなエッセイは取り下げられ、石上さんと考え方が近いような投稿も不採用になり、WANに掲載されなくなってしまった。

現実問題として日常生活でトイレや風呂や更衣室などの女性スペースにおいてそういったシチュエーションに遭遇するのは市井の女性たちであり、十分な議論がないまま突き進んだ場合、大きな困惑や反発をうむであろうことは明白である。そしてもちろん防犯面でも懸念がある。

議論すら許さない姿勢は本当にトランスジェンダー(特にトランス女性)当事者のためになっているのか疑問だ。

学者たちが議論の場に上がることなくno debateを押し通したり、懸念する女性たちに沈黙を強いるだけでは、摩擦をつくり出す一方で何も解決しない。

「学問は社会を動かす」ことの責任を果たすべきだ。

いつの間にWAN(Woman's action network)はMAN(Men’s action network)になってしまったのだろう。

わたしも石上卯乃さんと同じく、自由でオープンな議論を求めている。

いただいたサポートはアウトプットという形で還元できるよう活かしたいと思います💪🏻