足趾評価・テーピング・アプローチ

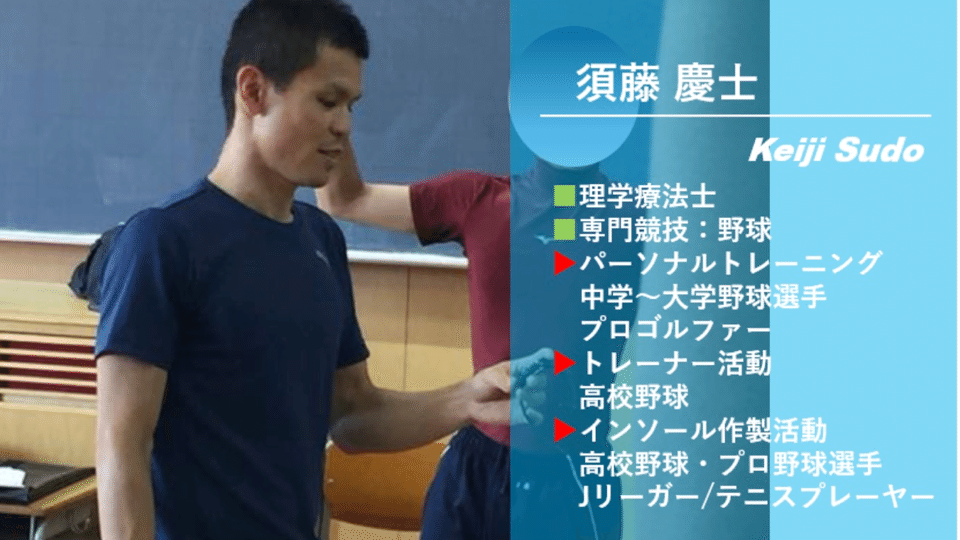

C-I Baseballの須藤慶士です。

6月になりC-I Baseballも2年目を迎えることができました!

今年のC-I Baseballが発信する「トレーナーマニュアル」では、野球のケガに関わる専門家向けの臨床編と選手のパフォーマンスに関わる現場編について配信していきます。

今期はスタッフを増員し、さらにパワーアップした情報を配信していきますので、引き続き、ご参考いただけたらと思います。

これまで多くの方にご購読頂き大変感謝しています。

2021年「トレーナーマニュアル」もぜひご活用ください!

臨床編は『肩』『肘』『足』を配信してまいります。

『肩』小林弘幸さん

『肘』新海貴史さん

『足』須藤慶士

半年かけてnoteを読むことでインソールができるようになるようになります!

6月:距骨下関節評価・アプローチ・テーピング

7月:横足根関節評価・アプローチ・テーピング

8月:足趾評価・アプローチ・テーピング

10月:距骨下関節インソール

11月:横足根関節インソール

12月:距骨下関節〜足趾インソール

・・・・・・・・・・・・・以下、本文・・・・・・・・・・・・・

■はじめに

足趾は姿勢制御や、蹴り出し・踏ん張りなどの役割があります。

歩行やランニング・ダッシュでは蹴り出し時、足趾が使えないと同側の下肢は前に出しにくくなります。

つまづきやすい方は足趾が使えていない事が考えられます。

さらに足趾が使えないと腰痛になりやすいと言われています。

テレビでは『浮きゆび』といわれてピックアップされています。

足趾と腰痛の関係性は論文・研究で多く見られます。

趾を使うということは日常生活でもプレーをする上でもとても大事なことです。

内在筋である短母指屈筋,短指屈筋は,歩行周期の40~60%,つ まり立脚終期中盤から前遊脚期に活動することが示されている。これらのことから足指把持力に 関与する筋群は,姿勢制御の役割を果たしていること が伺える。

相馬 正之:歩行時の Toe clearance と足趾把持力について ―転倒予防の観点から―

Toe clearance and toe gripping strength in walking ― a study for fall prevention ―

Japanese Journal of Health Promotion and Physical Therapy Vol.6. 2016;No.1: 1-7

歩行時では、足趾の屈筋群である長母趾屈筋、長趾屈筋、短母指屈筋,短指屈筋はMSt以降に筋活動が見られます。

野球の場面ではMSt以降足趾が働かないと支持脚の不安定性や、蹴り出しが低下し、動く・止まる・切り返しなどプレーに影響が出る事が考えられます。

足趾機能の低下はパフォーマンス低下やシンスプリントなどの障害にもつながります。

今回は足趾が使えているかのセルフチェックとセラピストが行う評価、テーピング、アプローチをご紹介致します。

■評価

|前後重心移動セルフ評価

立位で行います。どのくらい前方・後方に重心移動できるかを確認します。

足趾が使えないと前後に重心移動する際、移動量低下・代償動作が見られます。

|前方シフトチェック

静止立位から前傾し、重心を前に移動します。

頭の先から足関節まで一本の棒のイメージで前傾を行います。

注意点

踵を浮かさない(足底全面接地)

股関節を屈曲しない

体幹屈曲しない

上肢でバランスをとらない

|後方シフトチェック

静止立位から後傾し、重心を後方移動します。

前方シフトと同様の姿勢で行い後傾します。

注意点

つま先を浮かさない(足底全面接地)

股関節伸展しない

体幹伸展しない

上肢でバランスをとらない

|母趾or4•5趾 優位チェック

どの趾が使いやすいのか?

趾の使い方はその足(下腿捻転)により異なります。例えば、内捻傾向の下腿と足部は母趾ではなく、4・5趾での蹴り出しの方がその身体の使い方にはフィットします。その特徴を把握するために優位チェックを行います。

方法

立位でToe-in、Toe-outで行います。

つま先の向きを変えて行う以外は、前方シフトチェックの注意事項と同じです。

Toe-inでの前方移動で4•5趾が使えて踏ん張れる場合は

⇨ 4•5趾が優位( 4•5趾蹴り出し)

Toe-outでの前方移動で母趾が使えて踏ん張れる場合は

⇨ 母趾が優位( 母趾蹴り出し)

下腿捻転でも評価することができます。

距骨下関節指標中間位評価で使用した評価を用います。

まず選手に長座位または仰向きになってもらいます。(脱力できる姿勢)

膝蓋骨を正面に向けます。(膝蓋骨を正面に向けた肢位が膝関節正面)

下腿の捻転を見ながら、足尖の向きを決め足尖の方向から足部を見ます。(足尖は踵と第2趾を結んだ線)

|足趾評価 1列

列の評価は挙上・下制の動きから判断します。挙上・下制の可動域は、同じ量動くと正常です。

評価はどちらが動きやすいのか(動きすぎるのか)を見ていきます。

同じ量動く事で接地から蹴り出しまで母趾が機能してきます。挙上・下制のどちらかの可動域が大きくなると母趾の屈曲が機能しなくなり蹴り出しが低下します。

1列挙上

MSt〜母趾荷重になり重心の前方移動を抑制する(遅らせる)

1列下制

MSt〜母趾球荷重になり重心の前方移動を促す(早める)

挙上位(挙上>下制)の場合の考え方

MSt〜母趾荷重になり重心の前方移動が抑制されているので、立脚中期は安定する事が考えられます。

しかし、蹴り出しが遅れる事が予測されます。

下制位(下制>挙上)の場合の考え方

MSt〜母趾球荷重になり重心の前方移動が促されるので、蹴り出しは行いやすい事が考えられます。

しかし、下制が強い場合はMStで急激に重心が前方移動するため、立脚中期は足趾が効きにくくなり不安定になる事が予測されます。

|1列可動性

評価方法

①距骨下関節指標中間位を評価

②前足部の肢位を確認

③2•3•4趾MP関節をセラピストが指で挟み固定する

④母趾MP関節を挙上・下制し評価

判定基準

大きく動くのはどちらなのか?(挙上or下制)

動いた方向を記載しておく

例)評価:挙上>下制 ⇨ 1列挙上位

距骨下関節回内位にしてしまうと列の可動性が増大し正しい列の評価ができなくなります。

足趾評価の際は距骨下関節指標中間位を評価して、その肢位を固定しながら行うようにします。

固定のポイント

2・3・4を固定している手で距骨下関節指標中間位を固定

(前足部を固定するだけでも後足部はある程度抑えられる)

|5列評価

歩行時MSt後半から足圧中心が外側に向かう際に、4・5趾(小趾)が使えることが重要です。

扁平足や・変形性膝関節症の歩行では足圧中心が内側に移動しやすい傾向にあります。

4・5趾が働かないと骨盤のスウェーや膝のスラストにつながり疼痛を引き起こします。さらに体幹も動揺し不安定になります。

挙上位(挙上>下制)の場合の考え方

MSt〜小趾荷重になり重心の前方移動が抑制されているので、立脚中期は安定する事が考えられます。

しかし、TSt〜足底内側への重心移動が早まり小趾への荷重量軽減し蹴り出しが不安定になる事が予測されます。

下制位(下制>挙上)の場合の考え方

MSt〜小趾球荷重になり重心の前方移動が促されるので、蹴り出しは行いやすい事が考えられます。

しかし、下制が強い場合はMStで急激に重心が前方移動するため、立脚中期は足趾が効きにくくなり不安定になる事が予測されます。

方法

①距骨下関節指標中間位を評価

②前足部の肢位を確認

③2•3•4趾MP関節をセラピストが指で挟み固定する

④5趾MP関節を挙上・下制し評価

判定基準

大きく動くのはどちらなのか?(挙上or下制)

動いた方向を記載しておく

例)評価:挙上>下制 ⇨ 1列挙上位

|小趾外転筋評価

ここから先は

野球トレーナーマニュアル

【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるケガの関りを専門…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?