Bill Taylorさんの考案したゲームについて書いてみる(2:Bill Taylorは「ループする盤面にこだわる」)

前回の記事はこちら。

今回も、Billさんの考案したゲームの紹介です。

これまた接続ゲームです。

「projex(プロジェックス)」と「ZeN(ゼン)」の2つを紹介します。

どちらも、かなりの変態ルールでした。

Projex(1994年)

「Projex(プロジェックス)」は、「Projective Hex」からの合成語です。

「Projective」は訳すと「射影」です。

意味はわからなくても、大丈夫です。

ただ、相当変なことをしている、と身構えてください。

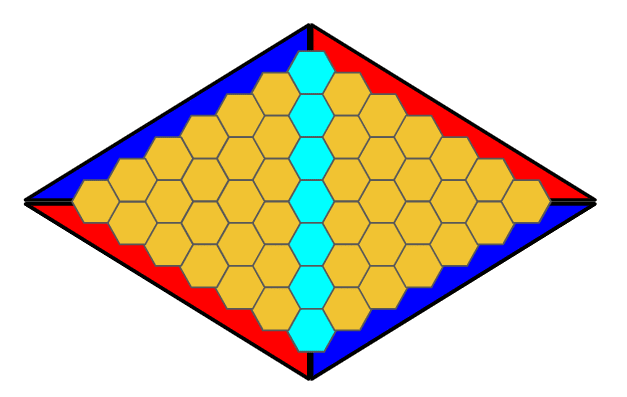

まず盤面です。

1辺が5マスと6マスが交互にあらわれる、六角形の形をしています。

1辺飛ばしつつ3辺に

5マスを付け加えた、ともいえます。

「プロジェックス」のゲームの目的は、「自分のコマを盤面の2辺以上またがって、連結したひとつながりのループをつくる」ことです。

文にするとピンときませんね。

わかりやすそうな例は、

こんな感じですね。ところがですね……「プロジェックス」では、これもつながっています。

……どうなってるの?これ?

メビメビメビウス

「Projex(プロジェックス)」では、盤面の端にあるマスは、下の図のように

ひねってつながっています。

通常の盤面のマスは実線で縁取り、破線で縁取ったマスは向かい側でのつながり方を示します。

では、ちょっと前に描いた「どうなってるの?これ?」の盤面のつながりはどうなっているのかというと、

色をつけたコマは、実線縁取りのマスにもあり、破線縁取りのマスにもあります。

なので、ひとつながりになります。

辺と辺をひねってつなげた有名な図形はメビウスの輪です。

「プロジェックス」の盤面は3箇所もひねってつなげたメビメビメビウスです。

3次元で実際に表現するとどうなるのか、さっぱりわかりません。

最後に重要な余談。

「プロジェックス」は、Billさんが考案しましたが、Boardgamegeekではもう1人の考案者がいるようです。

ただし『ConnectionGames』での「プロジェックス」の項をみると、発案者はBillさんだけです。

調べてみると、なかなか興味深い方なので紹介します。

もう1人とは、Lloyd Stowell Shapley(ロイド・ストウェル・シャープレー)さん。

2012年にノーベル経済学賞を受賞しています。

さらに、シャープレーさんは、1964年に『So Long Sucker(ソー・ロング・サッカー)』というボードゲームを考案してます。

このゲームを共同考案したのが、John Nash(ジョン・ナッシュ)さん。

1994年にノーベル経済学賞を受賞していますし、『Hex』の考案者です。

……もう、クラクラしてしまうほどの人脈ですな。

ZeN(2004年)

「ZeN(ゼン)」は、別名「NZ」とも呼ばれます。

それは、Billさんはニュージーランド(New Zealand)在住なので、頭文字をあわせています。

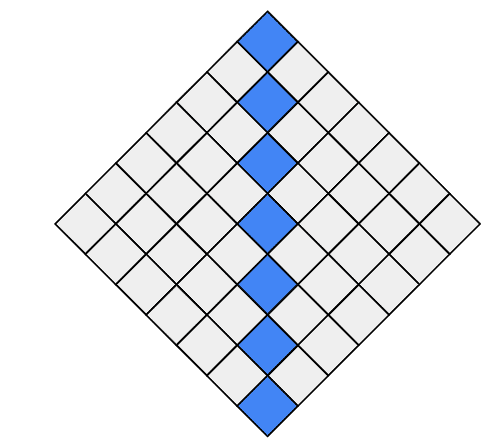

盤面は、前回紹介した「Quax」と同じ、八角形マスと正方形マスを組み合わせた構成になります。

黒のプレイヤーは上下の辺を、白のプレイヤーは左右の辺を受け持ちます。

ゲームの目的は、「自分のコマを自分の受け持つ2辺をまたがって、連結したひとつながりのループをつくる」ことです。

少し小さい盤面での例だと、

黒プレイヤーの勝利のつながりは、こんな感じです。

盤面は上下の辺同士、そして左右の辺同士がつながっています。

ということは、左右をまたいだ場合、

これもOKです。

ところが、

これは「ZeN」では、勝ちとは認められません(NGです)。

何が違うのかというと、OKだったつながりは上から右→左と抜けて下にいく「\」の流れです。

NGのつながりは、逆に上から左→右へと行く「/」の流れです。

なんでこんな変な差別をしているの?

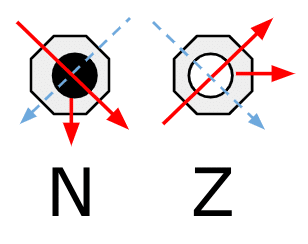

ゲームのタイトルに含まれている「N」に注目しましょう。

この字は、「|」と「\」で構成されています。

実は「N」は、

黒プレイヤーの勝ち条件を

示していたのです。

なななんだって〜〜〜〜っっっ!!!

まままさか「Z」は………

白は「―」でつながっているのでOK。

白は「/」でつながっているのでOK。

だけど「\」なのでNG、なのです。

同様に「Z」は、

白プレイヤーの勝ち条件を

示していたのです。

……(絶句)。

変てこりんな制限の理由

別に「\」と「/」どちらからでもいいじゃないですか。

なんでこんな制限をかけたのでしょうか?

1つ考えられるのは、双方とも「\」もしくは「/」方向につなげていくと、分断する手がないままゲームが進んでしまうからです。

「|」と「―」とでは、互いに自然と分断する手を打ちますね。

「\」と「\」とでは、互いに交わらずにつなげていく展開になりえます。

そこで、「Hex(ヘックス)」ではどうなっているのかみてみましょう。

どちらのプレイヤーもコマを連結させて対辺につなげるためには、盤面の水色のマスにコマを最低1つ置かねばなりません。

一方、正方形マスの場合で、辺同士のみしか連結できない場合だと、

これも、青色のマスに最低1つコマを置かないと対辺を連結できません。

上から下へ降りるような(辺同士の)連結を考えると、六角形と正方形は2方向で八角形は3方向になります。

そこで「ZeN(ゼン)」では、3方向のうち1つを抑制するようにルールを付け加えたのではないかと推測します。

あくまで「ヘックス」らしさを求めて、変態なルールを思いついたのではないでしょうか。

3人用「ZeN」?

Cameron Browneさんの著書『Connection Games』では、「ZeN(ゼン)」を「Quax(クアックス)」の派生ゲームとして紹介しています(P100〜102)。

そこではなんと、「Three-player ZeN(3人用ゼン)」のルールがあります。

「ゼン」と全く同じ盤面で遊びます。

黒、白、そして3人目として灰がいます。

・黒は「|」でひとつながりのループをつくると勝ち

・白は「―」でひとつながりのループをつくると勝ち

・灰は「/」もしくは「\」でひとつながりのループをつくると勝ち

です。

パッと見、灰がほかの2人よりも有利そうですが、一方で黒と白は灰を止めようと結託する展開になるでしょう。

非対称なアブストラクトゲームとして、意外とバランスが取れているかもしれません。

締め

ということで、「Projex(プロジェックス)」と「ZeN(ゼン)」の紹介でした。

次回も、また接続ゲームを取り上げたいと思います。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?