中国特許の審査

中国の許可率が低いのは今では知財業界では周知の事実です。

その理由を中国を一方的に悪者にして、内外特許で恣意的に取り扱うイメージにして拡散している気もしているのですが実際のところどうなのでしょうか?

何故、他国に比べ中国の権利化が難しくて許可率が低いのかもう少し突っ込んで検討してみます。

いきなり【補足】

何度も貼り付けているので今更ですが各国特許庁まとめの比較です。

特許行政年次報告書2023年版

⑨主要特許庁の特許査定率

出典;特許庁

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/document/index/0101.pdf

5年ほど前は、ゆるいUSよりJP審査の方が通ると聞いた時は衝撃でしたが

最近はアメリカに抜かれ三つどもえの争いに落ち着いています。

国をまたがる特許出願について

半導体やEVの電池などホットな技術領域を見る前にまずは一般化した上位概念で特許の権利化を考えます。

B国で基礎出願した特許から、A国とC国にファミリー特許を出願した時(PCT,パリ条約は問わず)

A国では一発登録や簡単な補正による権利化なのに、C国では拒絶査定不服審判をしても通らないことが有ります。

今回はこのような事例から何故、同じ明細書から生まれた子の差が発生するのか質的研究を行います。

まず最初のお断りですが、地場産業の国内のみの出願(例えば大昔の実用新案などに出されていた小発明)の許可率は

潤沢な開発規模があるグローバル企業に比べ一般的に低くなり、この積み重ねが国ごとの許可率のバラツキに関わります。(A国よりC国の方が許可率が下がるの意味)

これは国の内外企業の差別という訳では無いのでこのような比較にそぐわない事例を除外した時にA国とC国(アルファベットに大きな意味はございません。)の差の理由をまずは頭の体操で考え、後でAIに応えて貰いましょう。

原因分析

何故、他国に比べ中国の権利化が難しくて許可率が低いのか

権利化に対しての影響を、権利者側の出願人と、対して審査を行うC国に限定して

A,B登録なのにC拒絶→放棄の場合の「なぜなぜ分析」をしてみます。

【権利者側の出願人の問題】

代理人の質の問題(インタビューや明細書・応答案の程度)

<出願時>

中国語への翻訳ミス

中国では認められないクレームなど中国特有のプラクティスにあわせ切れていない

<中間時>

応答ミス(厳しい審査を考慮せず権利の減縮を行わなかった)

中国での権利化を簡単に諦めた(デカップリングで実施が無くなった)

→自国で権利化した特許に瑕疵を与えないため応答もせず承服するなどの例も有ります。

【審査を行う中国・CN国の権利化困難な理由】

中国特有の条文や審査基準が他国に比べ厳しい

特に進歩性の周知技術との組み合わせや当業者容易のレベルが異なる

明確性違反:審査官の職権訂正など厳しい判断

→何をもって不明瞭とするかは進歩性と異なり審査に個人差がでるため国ごとでも異なる

→中国語特有の曖昧さ(勿論日本語特有の曖昧さも理解していますが外国からの出願だと上手く対応できていない)

★内外特許で恣意的に取り扱う運用

CNのみ出願の引例の蓄積※

※これは補足として

中国では日本の5倍出願が出されているため玉石混交ではありますが

先行出願も多いということが分かります。

またその内訳が中国のみ&9割近く自国出願なのも特色です。

⑩主要特許庁における特許登録構造

列挙してみたけれど、どうすれば良いかの改善点が至って当たり前の

しっかりとした国の運用を考慮した対応を行うになってしまい示唆が無いですね。

でも個人的に感じている困難な理由、他の企業や知財担当も味わっているのでしょうか?

では実際のところどうなのか2,3あたってみます。

実データでの分析

何故、他国に比べ中国の権利化が難しくて許可率が低いのかを

日本の特許庁資料DBを使ってみていきます。

外国特許情報サービス FOPISER

特許庁 外国特許情報サービス FOPISER (jpo.go.jp)

特に今回は権利化をするため中国で控訴しているもので見ていきます。

審決番号索引照会(中国審決)を日本語で読めるなんてなんてユーザーフレンドリーなんでしょ。

現在のデカップリングで中国と揉めて輸出入に制限のかかっている半導体を例にとります。

中国審決DBで名称:半導体で20200101以降にしても

ヒット件数:505件

さらっと見ていきましたが欲しい特許が見つかりませんし、少し件数が多いので

検索式で絞ります。

エヌビディアの中国審決

NVIDIA CORPの中国名で探してみます。

辉达公司

2011年以降8件の審決、いずれも不服審判がありました。

内訳は2件ひっくり返って権利化、3件は審査継続(差し戻しですね)で残り3件拒絶維持でした。

この拒絶維持3件を深堀りし、外国では権利化できていれば今回の事例になります。つまり

ファミリー特許が多くて他の国ではちゃんと権利化しており、CNだけOUTな事例が

今回の質的研究でほしいものになります。

この理由が分かれば一助としてください。というNOTEを書いた意味となります。

ちなみにこのNVIDIA CORP 1社の時価総額が

ドイツの上場企業の時価総額を超えたとニュースが流れてきていましたね。

<エヌビディアの1件目>

他国は権利化できているが中国は駄目だった事例です。

引例1に対する当業者容易の判断が厳しく感じます

ただし出願年が2012.12.19と10年前なので現在の状況を分析するには少し古いですね。

また、USではRCEを4回、遅延日数も572日もして難産だったのでこれは権利化の執念が中国と自国アメリカで異なった事例だと思います。

US9557565B2

TWI516802B

DE102013114518B4

【復審請求人】辉达公司

【出願番号】201310710767.9

【出願日】20131219

【公開日】20140625

【復審請求日】20160728

【適用条文】专利法第22条第3款

【合議体グループ長】刘杰

【主審員】尉小霞

【参審員】李玉林

【優先日】20121219

【決定の要旨】請求項で特許請求される技術的解決手段が最も近い従来技術としての引用文献と比較して相違点を有していても,該相違点が本分野の技術常識であるならば,該請求項は該引用文献及び技術常識に対して特許法第22条第3款に規定される創造性を有さない。

(三)、復審請求人の意見陳述について

復審請求人が復審通知書への応答時に陳述した意見に対し,合議体の判断は以下のとおりである:1)人間の目がニアアイ範囲内等の目の適応距離範囲外の平面にある場合,それ自体の生理学的条件のために物に効果的に焦点を合わせることができず、網膜上に収差のある画像が生成され,その結果、ニアアイ範囲内の画像は人間の目でははっきりと見ることができないことは,本分野で公知の人間の目の生理学的欠陥であり,公知の解決する必要のある技術的課題でもある。

引用文献1と本願はいずれも人間の目の欠陥によるぼやけを解決するためのものであるが,前者は正常な人間の目の病状によるぼやけであり,後者は正常な人間の目自体が近距離に適応できないために生じるぼやけである。

これに基づいて、当業者は、同様に人間の目のぼやけの問題を解決する引用文献1の装置を使用して、観察者の目がニアアイ範囲内等の適応距離範囲外の平面にある場合,画像がはっきりと見えないという公知の技術的課題を解決することに容易に想到でき,引用文献1の装置を使用して該技術的課題を解決する際に,「前記焦点のぼけた目で、前記目の適応距離範囲外であり且つニアアイ範囲内の平面を見ようとし,ここで前記ディスプレイは、目に関連する観察者の前記ニアアイ範囲内にある」ようにすることは、当業者であれば容易に想到できることである。

2)ディスプレイに表示される画像をディスプレイのダイナミックレンジ内になるようにすることは、表示品質を確保するための本分野の一般的な技術手段であり,フィルタリングも画像処理における一般的な技術手段である。

したがって、プロセッサによって前記デコンボリューション画像をフィルタリングして前記ディスプレイのダイナミックレンジ内になるようにし,これにより、前記ディスプレイがフィルタリング後の前記デコンボリューション画像を表示するように動作可能であることは、当業者であれば容易に想到及び実行でき,創造的な労力を必要としない。

よって,復審請求人が述べた、本願が創造性を有するという理由は説得力を有さず,合議体はこれを支持しない。

三、決定

国家知識産権局が2016年4月13日に本願に対して行った拒絶査定を維持する。

なおUSの拒絶引例は103条aでソニーの特許が主引例でした。

画像表示装置及び画像ぶれ防止方法

SONY GRP CORP

<エヌビディアの2件目>

これも古く、台湾も拒絶なので中国との差はそれほど差が有りません。

またWO2007年の文字もあるように古いです。

自国USは優先権主張番号で2件ありますがファミリー特許を確認したところ移行せず、権利化もされていないようです。

DE112006003307T5年金不払い

JP4891335B2

KR101065546B1

TW200735667A 台湾も拒絶

JP登録CL

【請求項1】

ハードウェア多標準対応ビデオデコーダ装置を使用して実行される、復号化のための方法であって、

複数のビデオストリームのうちの1つである第1のビデオストリームにアクセスするステップと、

前記第1のビデオストリームを符号化するために使用された第1のビデオ標準を特定するステップと、

前記第1のビデオストリームを復号化するために使用される前記ハードウェア多標準対応ビデオデコーダ装置の複数のハードウェア復号化ブロックのうち、ハードウェア復号化ブロックの第1のサブセットを決定するステップであり、前記複数のハードウェア復号化ブロックの異なるサブセットは、異なるビデオ符号化標準を使用して符号化されたビデオストリームを復号化するように動作可能である、前記決定するステップと、

ハードウェア復号化ブロックの前記第1のサブセットを使用して前記第1のビデオストリームを復号化するステップと

を含み、

前記複数のハードウェア復号化ブロックは、ハードウェアベースの復号化を実行するように動作可能であり、

前記複数のハードウェア復号化ブロックは、多段階マクロブロックレベルパイプライン内に実装される、方法。

【出願番号】200680045591.8

【出願日】20061206

【公開日】20081210

【復審請求日】20130114

【適用条文】专利法第22条第3款

【合議体グループ長】龚锦玲

【主審員】王欣

【参審員】刘娟

【優先日】20051209

【決定の要旨】請求項で特許請求する技術的解決手段が最も近い従来技術としての引用文献と比較して相違点を有していても,該相違点が本分野の慣用手段である場合,該引用文献を基礎として上記本分野の慣用手段と組み合わせることで該請求項で特許請求する技術的解決手段が得られることは当業者にとって自明であり,該請求項の技術的解決手段は創造性を有さない。

3、復審請求人の関連意見に対する説明

復審請求人の意見について,合議体の判断は以下のとおりである:引用文献1の請求項15には以下が明確に記載されている:第一の復号アクセラレータ及び第二の復号アクセラレータを設定し,データストリームに対して,まず、第一のメディアフォーマットで第一の復号機能と第二の復号機能をそれぞれ実行し,次いでデータストリームに対して,第二のメディアフォーマットで第一の復号機能と第二の復号機能をそれぞれ実行する。

従って,引用文献1には、複数のハードウェアアクセラレータが二つの異なるメディアフォーマットのビデオストリームを復号できることが開示されている。

本願において複数のビデオストリームを同時に復号できるという復審請求人の主張について,請求項の記載から,複数のビデオストリームを同時に復号することは限定されていない。

また,引用文献1の明細書第[0025]段落に開示されている内容から分かるように,デコーダ装置はMPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.263+、H.26L/JVTなどの様々なビデオ標準のビデオストリームを復号することができ,ビデオストリームの復号では最初にビデオストリームにアクセスしなければビデオストリームのデータを操作できないため,前記複数のビデオストリームにアクセスすることが実質的に開示されている;複数の異なるビデオ標準のビデオストリームを復号するため,前記複数のビデオストリームにおける第一のビデオストリーム以外のビデオストリームに用いる第二のビデオ標準を識別する必要があり,その後の操作ステップは第一のビデオストリームを復号する操作ステップと同じであり,複数のハードウェア復号ブロックにおける複数のハードウェア復号ブロックサブセットを決定し,前記複数のハードウェア復号ブロックサブセットを用いて前記ビデオストリームを復号する。

ビデオストリーム処理時,ビデオストリームにバーストエラーが存在する可能性があり,ビデオストリームのバーストエラー防止能力を向上させるために,複数のビデオストリームの一部をインターリーブ(インターリービング)し,それによってバーストエラーがビデオストリームに及ぼす影響を分散させることができるが,これは本分野の慣用手段である。

従って,復審請求人が陳述した上記意見について,合議体は支持しない。

三、決定

国家知識産権局が2012年9月29日に本願に対して行った拒絶査定を維持する。

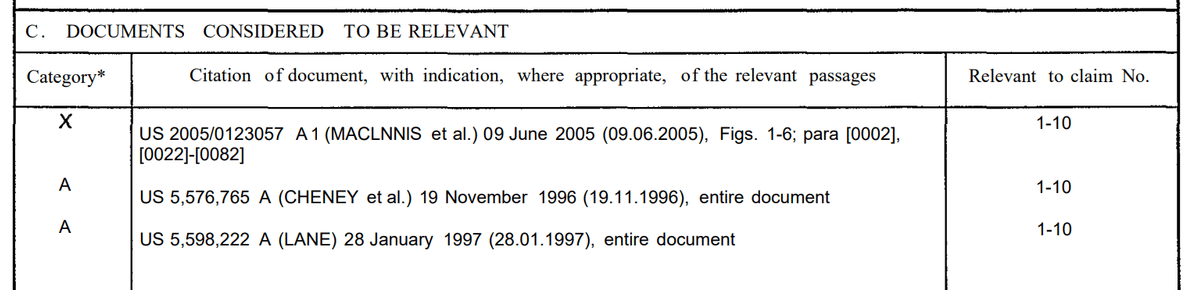

WOのサーチレポートでXも着いており

先行技術が近かったのだと思います。

ちなみに残り1件の下記は2国のみなので除外ですね。

3件目

US10432954B2

【審決番号】237792

【案件番号】第1F324874号

【決定日】20201218

【出願番号】201510484942.6

【復審請求日】20200312

【適用条文】特許法第22条第3款

【合議体グループ長】苏青

【主審員】又は【参審員】李笑、宋作志

【決定の要旨】請求項の技術的解決手段と最も近い従来技術とを比較して相違点が存在しても,上記相違点が本分野の技術常識に属し,当業者にとって,該最も近い従来技術を基礎として本分野の技術常識を組み合わせて該請求項の技術的解決手段を得ることが自明であり,該請求項が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有さない場合,該請求項は創造性を有さない。

拒絶査定では引用文献1:CN1 Oll50719A,公開日2008年03月26日を引用し,且つ請求項1-9が引用文献1と本分野の慣用手段の組み合わせに対して創造性を有さないと指摘した。

請求項1と引用文献1の相違点は以下のとおりである:(1) 符号化における対応する制御及び符号化ステップは対応するモジュールによって完了される;(2) 前記ビデオエンコーダはNVENCハードウェア符号化エンジンであり,前記インター予測モジュール及び前記イントラ予測モジュールのそれぞれのレジスタの値は各フレーム画像の前記指定部分の画像サイズに基づいて設定され,それにより前記インター予測モジュール及び前記イントラ予測モジュールはいずれも各フレーム画像の前記指定部分を1フレームの画像データと見なす;(3) 前記所定の数は連携して前記各フレーム画像の符号化を完了するビデオエンコーダの数に依存する;(4) 前記各フレーム画像の二つの境界の画素点はそれぞれ二つの前記ビデオエンコーダ内に位置し,各前記ビデオエンコーダ内で符号化されたスライスの境界にデブロッキングフィルタリングを行う必要がない。

上記相違点に基づき,請求項1が実際に解決しようとする技術的課題は如何にして符号化効率を可能な限り向上させるかということである。

3, 復審請求人の意見に対する回答

合議体の判断は以下のとおりである:NVENCは一般的なビデオハードウェア符号化エンジンであり,それは符号化速度を向上させ,符号化遅延を低減することができる。

引用文献1には,複数のビデオエンコーダが共同で1フレームの画像の符号化を完了することにより,符号化遅延を低減することが開示されており,これを基礎として,当業者であれば,符号化遅延をさらに低減するために,引用文献1における複数のビデオエンコーダを組み合わせて1フレームの画像の符号化を並列に完了する技術と,NVENCビデオハードウェア符号化エンジンを用いて符号化効率を向上させる技術とを考慮することは,当業者であれば容易に想到できる技術であり,且つ1フレームの画像を複数のサブ画像に分割して並列処理を行うことは,画像処理における本分野の慣用手段であり,それによりNVENCエンコーダが1フレームの画像を単位としてしか画像を符号化できない場合について,当業者であれば,1フレームの画像を複数のサブ画像に分割することに容易に想到でき,更にエンコーダが処理する画像サイズに関連する数を設定する際に,該エンコーダに割り当てられたサブストライプグループの画像サイズに基づいて設定することに容易に想到できる。

以上から,合議体は復審請求人の主張を支持しない。

三, 決定

国家知識産権局が2019年12月04日に本出願に対して行った拒絶の決定を維持する。

あまりエヌビディアから言えることが無いので追加分析を行います。

電池分野での追加分析

ソニーのリチウムイオン電池やノーベル賞も受賞した日本がかつては優位、でも中国が有利や追いついているタイトル「バッテリ」について調べてみます。

中国の地場にはCATLやBYDが居るので技術領域的に審査官の確認件数も多く妥当かと思います。

ここで外国企業をさらっと探します。

1件だけですがLG化学が良さそうです。

CN107771366A 拒絶査定再審

重量减轻的冷却板、包括该冷却板的电池模块和用于制造该冷却板的方法

拒絶査定では以下の引用文献が引用された:

引用文献1:CN104025370A,公開日2014年09月03日;

引用文献3:KR101501026B1,発行日2015年03月10日;

引用文献4:CN101397656A,公開日2009年04月01日。

引用文献5:US2013164578A1,公開日2013年06月27日;

引用文献6:CN201726613U,発行日2011年01月26日。

(1) 引用文献6の目的は従来のプラスチックハウジングを基礎として改良してそれを金属-プラスチックハウジングに置き換え,それにより熱伝導/放熱性を有する機能を提供し,同時に依然としてプラスチック材質の軽量性を兼ね備えることである。

引用文献6で指摘されている軽量性はプラスチック材質自体の特性に過ぎず,しかしながら,金属-プラスチック複合材料で形成されたハウジングの重量は必然的にプラスチックハウジングに対して増加し,従って,引用文献6は本願が実現するような冷却性能を確保すると同時に軽量化を実現するという目的を実現していない。

拒絶査定の具体的な理由は以下のとおりである:独立請求項1,4と引用文献5との相違点はいずれも以下のとおりである:基板は合成樹脂で製造される。

引用文献6は金属とプラスチック材料が複合されたハウジングを開示しており,プラスチック部材1(基板が合成樹脂で製造されることに相当)の内面11に前記金属膜層2が被覆され,それにより前記金属膜層2で構成されたハウジングは熱伝導/放熱性を有する物品を提供し,同時にプラスチック材質で構成されたハウジングの軽量で,成形しやすく,且つ製造コストが低いなどの利点を兼ね備えることができる。

上記相違点は引用文献6に開示されているため,請求項1,4は引用文献5と引用文献6の組み合わせに対して特許法第22条第3款に規定される創造性を有さない。

EP3297090B1 DEに

Lightweight cooling plate, battery module comprising the same and method for manufacturing the same

경량화를 위한 냉각 플레이트, 이를 포함하는 전지모듈 및 제조방법

Cooling plate for weight lightening, battery module comprising the same and method for manufacturing the same

これは引例6を見つけてきたCN審査の勝利ですね。

CN実用新案でもあり他国がヒットできていないのも分かります。

【まとめ】

LG化学の例にあるように、CN審査では新たな引例が引かれることも多く

これが拒絶査定にまで至っているひとつの理由だと思います。

引例との当て嵌めは厳しく、審査官によっては実施例にガチガチに減縮した補正を求めることも多いのですが

頓珍漢なことを言っているまでは言えません。

結局、中国の判断は他国に比べ多少厳しいものの妥当な範囲だと思います。

では何故US(79.2),JP(74.8),KR(74.5)が軒並み右肩上がりで特許査定率7割を超える中

中国では55%の許可率なのかですが

「中国自国のみで出される中小企業の出願が拒絶されて許可率を落としている」

という事に行きつきました。

一番最初で地場産業の許可率を考慮しないため中国にとっての外内を見たのですが

優位な差異を見つけきれなかったので当たり前に落ち着いたという話です。

考えると当たり前ですが地場産業の補助金目当てで出した出願と

権利行使まで考えた出願を工数・質含め同列には出来ません。

補足:AIのご回答

【プロンプト】

あなたは国際的に著名な特許弁護士で、クライアントから中国での権利化について質問を受けています。

「何故、他国に比べ中国の権利化が難しくて許可率が低いのか?」

#

前提情報:US(79.2%),JP(74.8%),KR(74.5%)が軒並み右肩上がりで特許査定率7割を超える中

中国では55%の許可率でした。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/document/index/0101.pdf

手続きをステップに分けて考えてください。

箇条書きで出来るだけピックアップしてください。

1.要因のなぜなぜ分析、2.網羅的な分析、3.本題、4.クロージング、の4セクションに分けて記述してください。

【回答】

中国での特許許可率が他国に比べて低い理由について、以下の4つのセクションに分けて説明します。

1. 要因のなぜなぜ分析

中国の特許許可率が低い主な要因は、以下の通りです。

出願人側の問題: 中国語への翻訳ミスや、中国特有のクレーム形式に適応できていないケースが多いです。また、厳しい審査を考慮せずに適切な応答を行わないこともあります。

審査基準の厳しさ: 中国では、進歩性の判断基準や明確性違反に関する審査が他国に比べて厳しいです。これには、周知技術との組み合わせや当業者容易のレベルが異なることが影響しています。

2. 網羅的な分析

中国の特許制度は、以下の特徴を持っています。

クレーム形式: 特定のクレーム形式が認められており、それに適応する必要があります1。

言語の問題: すべての書類は中国語で提出する必要があり、外国語出願制度はありません1。

審査プロセス: 実体審査の請求期間や早期審査の条件など、審査プロセスには特有の規定があります1。

3. 本題

中国での特許許可率が低い理由は、出願人側の問題と審査基準の厳しさの両方に起因しています。出願人は、中国特有のプラクティスに適応し、適切な翻訳とクレーム形式を用意する必要があります。一方で、審査官は進歩性や明確性に関して厳しい基準を適用しており、これが許可率の低さにつながっています。

4. クロージング

中国での特許権利化は他国に比べて難しいとされていますが、適切な準備と理解をもって対応すれば、成功する可能性は高まります。出願人側の問題を解決し、中国の特許制度の理解を深めることが重要です。また、中国の特許制度の特徴を理解し、適切な戦略を立てることが成功の鍵となります。

INPITの情報を使って分かりやすく書いてあって

凄く分かりやすい!

私が検討する必要なんて無くなりそうですね。