ベンチャー実例で解説「課題とはなにか?」「課題解決」はどう進めるのか?

いつもは特定の会社のビジネスモデルの分析を中心に記事を書いていますが、今回は新しく「ベンチャー企業のマネージャーが知っておきたい」シリーズです。

僕がCOOを務めている株式会社POPERで、部署のリーダーやマネージャー候補のみんなに共通して教えている内容ですが、記事化して社外の方の役にも立てればなと思い執筆に至りました。

これからマネージャーを目指したい、新任でマネージャーになったけど何をすればいいのかわからない、という方に特におすすめの内容だと思います。

この記事はコンサル会社での勤務経験がない方を対象に執筆しています。私もその一人です。なるべく「課題解決」というものが身近になるように心がけました。みなさんのお役に立てれば幸いです。

ちなみにこの記事で扱う課題解決の仕方、については2つの記事に分けて説明をします。

1.課題とは何か?どのように抽出し解決方針を決めるのか?(本記事)

2.課題解決の方針を具体的な計画に落とし込む方法(次回)

※記事中に「マネージャー」という言葉が出てきますが、「リーダー」と読み替えていただいてもいいです。定義としては「ある領域の責任者」という意味で使っています。

なぜマネージャーが課題を解決する必要があるのか

・マネージャーの仕事ってそもそもなんでしょう?

マネージャーっていうのはその部署(領域)の責任者です。経営者からその領域を任せられた人です。任せているのだから、上長からあれこれ指示を受けることなく、その領域を「まわせて」いなくてはいけません。一口に「まわす」といっても好き勝手やる、というわけではありません。しっかりとした考えのもとに計画をつくり実行するわけです。

・マネージャーは自部署の理想を描き、現状をそれに近づけるのが仕事です

どんなに領域が狭くとも広くとも、この考え方は一緒です。

つまり定量的な成果が目標を上回っていたとしても、任された領域の理想状態をしっかりと捉えて、それに向けて課題解決をしていないのであれば僕はその人はマネージャーとしては不十分だと思っています。

そもそも課題とは?課題解決するってどういうこと?

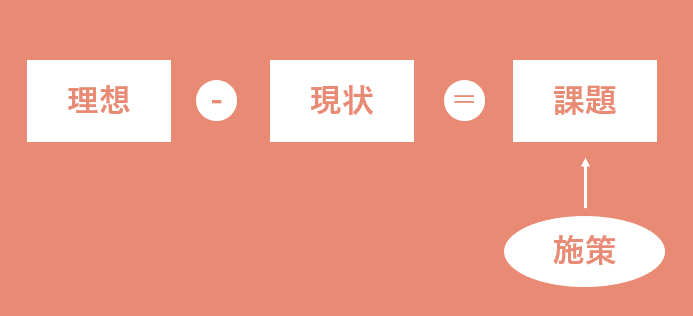

シンプルに言葉を定義してみましょう。この記事内では

・理想と現状のギャップを「課題」とよびます

・課題を解決するための方法を「施策」とよびます。

・施策を用いて理想状態をかなえることを「課題解決」とよびます。

・課題を解決するためには「分解」することが大事

塾の先生をイメージしてみてください。

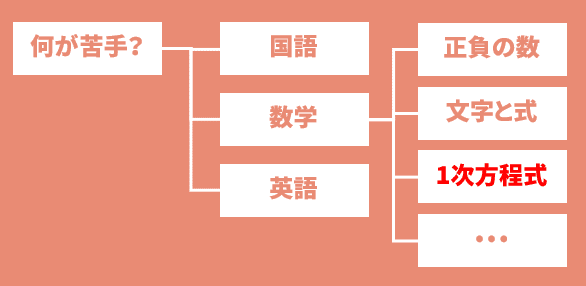

学校の成績が悪いので塾に駆け込んで「たすけてください」と言っても先生はちょっと困りますよね。なんの科目が苦手なのか、中でもどんな問題パターンが苦手なのか。そうやって問題のある部分を特定しないと解決する方法を的確に捉えることはできません。

・分解する際に心がける方法が「MECE(ミーシー)」です。

MECEについての詳しい説明は省きますが、要は課題解決をしたい対象のものをいい具合に分解できればいいわけです。だぶってたり、モレてたりすると、どこに問題があるのか特定しにくくなります。

▽うまくMECEな例

[1] 対立概念で分解 例)男 - 女 、収入-支出 、メリット-デメリット

[2] 構成要素で分解 例)売上=単価×販売量 、成約数=商談数×受注率

[3] 時系列/流れで分解 例)PDCA、STEP1,2,3,4 、

このMECEの考え方で先程の例を分解すると下記のようになります。

※この場合は「中に何が含まれているか」というたぐいの分解なので[2]の構成要素ですね。

・でもそれが出来ないからみんな困るわけですよね

上記の例なら誰でもピンときそうなものですが、対象物がビジネスになるとぐっと難しくなります。いきなり「君の部署の課題を把握したいからMECEに分解して」とかいわれても「え?何を?」って感じですよね。たいがい1,2時間考えて色々書いてみるけど頭がパンクするはずです。

MECEに分解するっていう能力はいわゆる「ロジカルシンキング」ってやつで、ビジネスで活躍するためにもっとも重要なスキルだと僕は思っていますが、厄介なことに自転車に乗る訓練と一緒で、できるようになるまでは全くできない、という特殊な性質を持ったスキルです。

・そう、だから僕はあなたに1つだけ武器を授けます。

僕が思うにロジカルシンキングは一部の天才を除けば、回数を重ねてできるようにトレーニングするものです。でもやったことのないうちは「回数の重ね方」すらわからないという状態のはずで、非常に努力の効率がわるくなります。なので1つだけ型を覚えてほしいんです。それはあなたの部署の仕事を「流れ」で分解することです。「ビジネスプロセス」で分解する、ともいえますね。

部署の課題を解決する場合、そうすることで高い確率で課題の特定をすることができます。騙されたとおもってこのパターンだけ覚えておけばぐっと課題解決が身近に感じられるはずです。

では具体的を見てみましょう【とあるSaaS企業の営業チームの課題解決】

私のいる株式会社POPERの2018年初頭のオンラインセールスチームを参考に実際にSTEPbySTEPで課題解決の流れを見てみましょう。

※当時弊社メンバーが作成してくれたものを、わかりやすいように部分的にプロセス省略して説明しています。

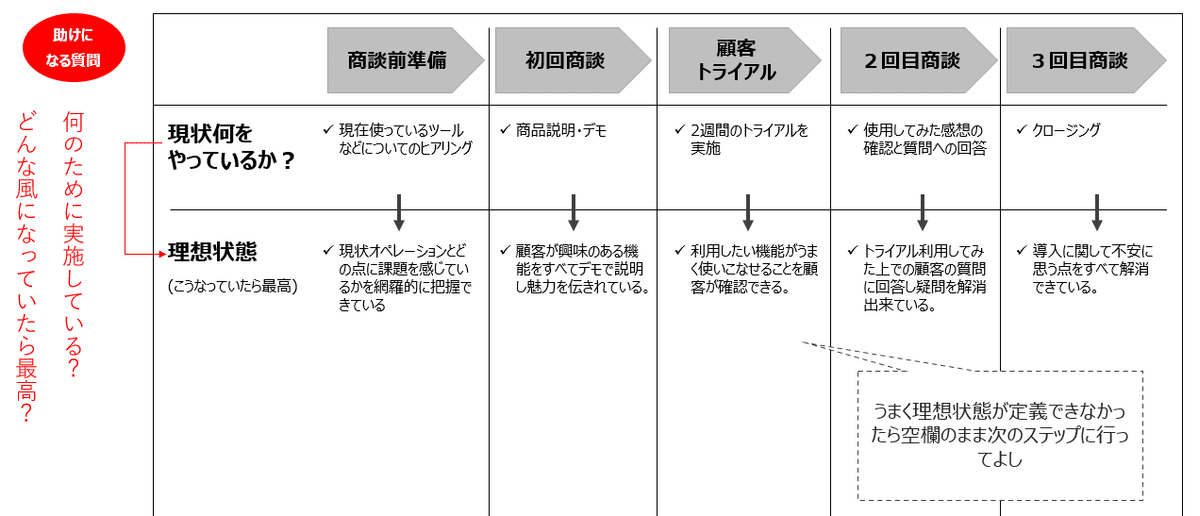

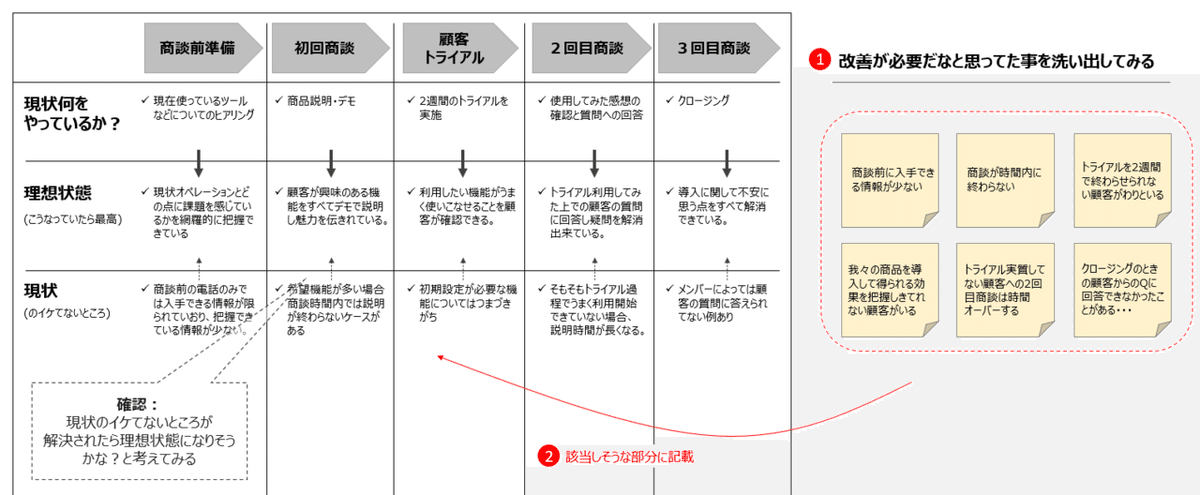

・STEP1:まずはあなたが認識している現状の業務フローを書き出す

最初は難しく考える必要はなく「今、自分たちはどんな順番でどんな業務をしているか」を書き出せばOKです。

・STEP2:各ステップの理想状態を定義してみる

STEP1で書き出した各ステップが「理想的にはどうなっているべきか」を書きます。今の人員では無理とか、そういった考えは度外視で考える事が重要です。課題解決のために必要なものがあればそれを提案→調達することもマネージャーの仕事だからです。

ちなにみこのステップが一番の難所です。

慣れていないと、「理想状態って何・・・?」と固まってしまう可能性もあります。ですのでこのステップは出来るところだけ記載してわからないものは空欄のまま次のステップに進みましょう。あとから「あ、なるほど」と気付き記入できるものもあるはずです。

下記のような自分への質問が手助けになるかもしれません。

・「そのステップがどんな風になっていたら最高か?」

・「何のためにそれを実施してるんだっけ?(目的は?)」

・STEP3:現状のイケてない点を記入しましょう

次はそれぞれに対して現状(のイケてないと思う事)を記入してみましょう。「このステップに該当するものだな」と最初からピンとくるものは直で記載してもよいし、上記画像のようにまずは一覧で書き出してそれをあとから該当部分に記入していってもよいです。

おそらく複数人でディスカッション形式で進める際は、ポストイットなどを使ってそのように進めるのが効果的だと思います。

・(場合によっては)STEP4:プロセスのモレを確認

場合によっては「あれ?これってどこに記入されるんだろう」というものが余ったりすることがあります。

こういった場合はもしかしたらSTEP1で書き出したプロセスに「モレ」がある可能性があります。(これは結構起こることです。)

人間は結構無意識に仕事をしていることが多くて、「やっていることをプロセスにして書き出して」といってもうまく分解できないことが多いです。

しかし、「改善が必要だと思った事象を書き出して」と言われたら結構できるものです。

今回の例では、上記画像にある

「商品を導入して得られる効果を把握しきてれない顧客がいる」というものが余っていますが「商品の使い方をデモする」ということの延長線では解決できなさそうだよな・・・、となります。

この場合、初回商談でやるべきことは

「デモを通じて顧客が興味のある機能を説明する」

だけ記載していましたが、

「商品を導入することでどう現状が変わるのかを理解してもらう」

というものが加わり、下記のようにプロセスを追加すべきです。

STEP5:課題の整理と解決策の案出し

冒頭で述べた通り、理想ー現状=課題です。

つまり課題は現状を理想状態に近づけるためにするべきことです。

そしてそのための手段を施策として記載します。

ここでは各ステップ1つずつしか施策が記載されていませんが、もちろん施策案が2,3個、あるいはもっと出てくるステップもあるでしょう。

さあこれであなたの部署の課題整理は完了です。

あくまでこの段階では、課題を「抽出」して解決策を考えただけなのでこれに加えて

・「何を優先的に実行するのか」

・「いつ、どのようなことをやるのか」

を計画することで課題解決の準備が完了します。

※つまりこの段階ではPDCAの「P」が半分できたところです。

とはいえ、ここまでの整理をきっちりと行える人はコンサル出身者で無い限りそこまで多くないと思います。

試しにこれをあなたの上司に提出してみてください。「おっ、いいじゃん、成長したね」という反応が得られるはずです。この整理を元に上司にフィードバックをもらってみましょう。

■まとめ

いかがでしたか?

なんとなく「どのように課題解決に着手すればいいのか」が理解してもらえたらOKです。読むと簡単に見えてもやってみるとなかなか難しいものです。

特に「理想を描く」のパートは慣れないとどのように記載したらいいのかピンとこないかもしれません。これに関しては訓練なので回数の問題です。10回程度やってみれば誰でもある程度慣れるはずです。とにかく最初はうまく出来なくてもめげずにアウトプットしてみることが重要です。

次回はこれに続く「目標設定&施策検討」編を記事にします。

>>公開しました

Twitterのフォローお願いします!

noteで書いてるようなビジネスモデルに関する考察系やマネージャーに向けてのビジネススキル系のネタに加えて、パワポを使った資料づくりや普段僕が社員のみんなに教えていることをツイートしてます。もしよければフォローお願いします!

サポートいただけた金額はいずれ開催する勉強会でのピザ代のために貯めておきます!