ぞんびのリミテッド大考察『モダンホライゾン3』序文

Seek the Horizon!

どうもお久しぶりですぞんびです。

とはいえ今回もかなりスパンの短い記事ですね。それもそのはず、年4回のスタンダードローテーションの追加ではなく、例外となる特殊セットの記事となるからです。『モダンホライゾン3』がMTGアリーナにもやってくるわけですね。

正直迷ったのですが、とりあえず序文だけでも書こうと思っても『リミテッド大考察』シリーズの名を冠して筆を動かし始めました。各色記事を書くか正直わかりませんが、書くとしたらこの序文も含めて全7編となります。特殊なものが少なくてそこは気が楽ですね

この記事ではいつも通り『モダンホライゾン3』(以下MH3)全体の能力や特徴や気づいたこと、そのそれぞれの分析や考察をしていこうと思います。この記事シリーズの目的である、『環境分析』をする際のとっかかりを可能な限り並べようということですね。

カード個別評価白編はこちら

カード個別評価青編はこちら

カード個別評価黒編はこちら

カード個別評価赤編はこちら

カード個別評価緑編はこちら

カード個別評価多色+その他編はこちら

前提事項

以下、この記事シリーズの前提やテーマとなる部分となります。

・MTGAでのプレミアドラフトを前提としています。

・BO1、対人ドラフトとなるためBO3やクイックドラフトとはいくつか話が変わります。

・実際に今回のドラフトが始まる前にカードリストやギミックと向き合い『こうなるだろう』『これらはどうだろうか』と予測交じりの考察をしていきます。

・この記事での用語として以下を使っています

専門性:カードの強さが、特定のギミックに強く依存しており、そのギミックを強く補強していること。そのギミックに関わるカードを多くとレア取るほど強くなったり逆に単独で存在していても弱いことなどを示す時等に使用。

越境性:カードが複数のギミック/アーキタイプを跨ってサポートしていること。これが高いほど、『どのようなアーキタイプやデッキを目指していても採用しやすいカード』と言え特にピックの序盤に取りやすく、取っても後続の選択肢が狭くなりづらいです。

・この記事をまず『序文』として、環境全体の分析やギミックの振り返りなどをしていきます。その後、各色のカード評価を個別に行っていきます。環境全体観や各ギミックの影響を先に把握し、存在するアーキタイプなどのイメージを固めないと正確なカード評価につながらないからですね。

1:モダンホライゾン3って、どこの世界のお話???

まず根本から確認していきましょう。モダンホライゾン3とは何なのか、ということですね。

これは”通常の”スタンダードローテーションには含まれない特殊なタイミングでの追加セットとなります。しかし、同じく特殊セットである”マスタリー”とは異なりほとんどのカードが新規セットのカードとなります。そういう意味ではかつて発売されたバルダーズゲートや指輪物語の特殊セット群と近い立場にあるでしょう。

しかし一点それらと異なる点があります。それは『存在意義』です。バルダーズゲートは『統率者戦をテコ入れしつつ、統率者戦のドラフトを遊ばせること』が趣旨でした。指輪物語はフォーマットへの意識こそ薄いものの『原作再現』が明確な意図としてありました。その一方で『モダンホライゾン』シリーズは『スタンダードを経由せずにモダンにカードを追加する、そしてそれらによって環境に影響を与える(使われるカードを収録する)』というかなり明確なテーマがあります。開発部としては過去2回のホライゾンは『影響が大きすぎ』たと認めてるものの今回も基本方針としてはモダンに影響を与えることとはっきり触れています。ただ、これは別の項目でも触れますが『影響の与え方』が変わっている感じはありますね。

いずれにせよ『モダンで使われる可能性があるレベル』のカードを新規収録したパックとなります。コモンから神話レアまで押しなべてカードパワー自体は高いものぞろいですね。

2:未知の地平、未知のパック

今回もプレイ・ブースターの形です。今回は『ボーナスシート』枠が存在しないのでいつもより幾分かすっきりするようには見えますね。

今現在わかっている内訳は以下です

1:コモン

2:コモン

3 :コモン

4:コモン

5:コモン

6:コモン(63/64)、スペゲス神話(1/64)

7:モダン新録アンコモン(30/40)、モダン新録レア(9/40)、モダン新録神話(1/40)

8:アンコモン

9:アンコモン

10:アンコモン

11:レアor神話

12:基本土地(1/2)、コモン(1/2)

13:不特定レアリティ

14:不特定レアリティ

ここで出されている『モダン新録』とは、公式の呼び方なのですが『既存のカードで、モダン使用可能として新しく再録される』カード群です。これが事実上のボーナスシートといっていいでしょう。基本的には7の枠でしか出てきません。カードギャラリー上はテキスト部分に初登場のエキスパンションシンボルの透かしが入っていて判別できますね。

また、13と14はあらゆるカードが出てきますが更にここに『統率者セットの新規伝説クリーチャー』合計8枚が割り当てられています。ただし確率は低く、あまりあてにはできないので誤差の範囲かなとは思っています。

両面カードが専用枠をもラってないのはちょっと驚きですね。30枚もあるのにw

コモン土地も1/2でしか出ないと思われるのでエルドラージ勢は結構ちゃんととる必要がありそうです。

3:『3』権分立の世界

今回はちょっと構成を変えて、普段であれば気づきの小項目の一つとして触れているようなことを、大項目として建てることにしました。アーキタイプの話だけでなく今後のあらゆる要素に関わる重大要素ですね。

端的に言えば、モダンホライゾン3のカードは大きく3つの勢力に分かれて収録されているということです。『エネルギー』『エルドラージ』『改善』ですね。実際に公式から発表されているアーキタイプの内訳があるので見てみましょう。

・白青:エネルギーフライヤー

・青黒:カードドロー

・黒赤:アーティファクト

・赤緑:エルドラージ落とし子

・緑白:改善と授与

・白黒:改善と死亡

・青赤:エネルギーミッドレンジ

・黒緑:改善と順応

・赤白:エネルギーアグロ

・緑青:エルドラージランプ

まず明確なのは『改善』です。アブザンカラーである『黒緑白』は2色の組み合わせ全部が改善絡みとなっています。これはこの3色は、利用方法こそことなるものの何らかの方法で改善する方法とそれを利用するカード群によって構成されており一つの陣営を築いています。また、『赤白青』もすべてエネルギーと書いてあって、これも『エネルギーを出す側』『消費する側』に分かれているといっていいカード群ですね。エルドラージはこの表上だと赤緑と青緑にのみ割り振られており、赤青はエネルギーに取られている形になってしまっています。とはいえ『無色』が実質エルドラージの三色目であるためカード群としての勢力としては他の二つに引けを取らないでしょう。

それ以外のアーキタイプは『青黒:カードドロー』『黒赤:アーティファクト』のみであり、このどちらも主となる3つと相性がいいわけではないです。そこは気を付けておきたいですね。

概ね今回は『エネルギー』『改善』『エルドラージ』の3つに大別してそれぞれの印象や評価を進めていけばいいと判断しました。記事のこの後の部分も『赤緑エルドラージ』『青緑エルドラージ』を無理に切り分けたりせずに大きいアーキタイプとして扱っていこうと思います。

また、これによってマクロな影響もいくつか予想できます。

まず、ドラフト前中後のカード評価がかなりアーキタイプに偏ったものになるでしょう。ちゃんと3つずつまとまってますからね。

また、その一方で『青赤』は『赤黒青のあまりものコントロール』『青白赤のエネルギー』『赤緑青のエルドラージ』と3つの勢力が更にミクロに群雄割拠してるように思います。赤と青のカードにはそのそれぞれバラバラなアーキタイプ用のカードが混在している状況となってしまっているといっていいでしょう。一方で白は『改善かエネルギーか』緑が『改善かエルドラージか』のようにはっきり分かれており、色としての扱いやすさは上に感じます。黒は改善かそれ以外って感じで、一見した時の『汚さ』は下手すると青赤を超えるのかも?

いずれにせよ『越境性』の考え方、及び自分がどのアーキタイプとして何を必要としているかの軸足はかなりはっきり持つ必要がありそうです。

4:メカニズム・改善

ここからはメカニズムパートです。今回はすべて再録しかないですね。

まずは改善です。

やっていること自体はシンプルですね。『何らかのカウンターが乗っている』あるいは『装備品がついている』あるいは『”自分の”オーラがついている』クリーチャーを改善されている状態と呼びます。そうであることによるボーナスを生み出す能力群です。

ただ、意外と改善に関連するカード自体は少なく、たった12枚です。どちらかというと『改善するための要素』がしっかりと多く用意してされており、改善参照カードを使わずともそもそも改善されたクリーチャー達が強くなるようになっている、という感じですね。

特にのちに触れる授与は改善との相性がかなりいいです。改善のデメリットである『大体カード1枚以上使いボードのテンポを失わないと改善できない』という部分を補ってくれていますね。その授与が割り振られている緑白は改善のメインカラーといってよさそうです。

授与などのオーラを相手につける/つけられても改善にならないのは気を付けておきましょう。また、繰り返しですがそもそも改善した時点で強いので改善ボーナスに拘り過ぎないようにもしたいですね。極端な話、改善ボーナスのカード1枚もなくても改善デッキ強いと思います。

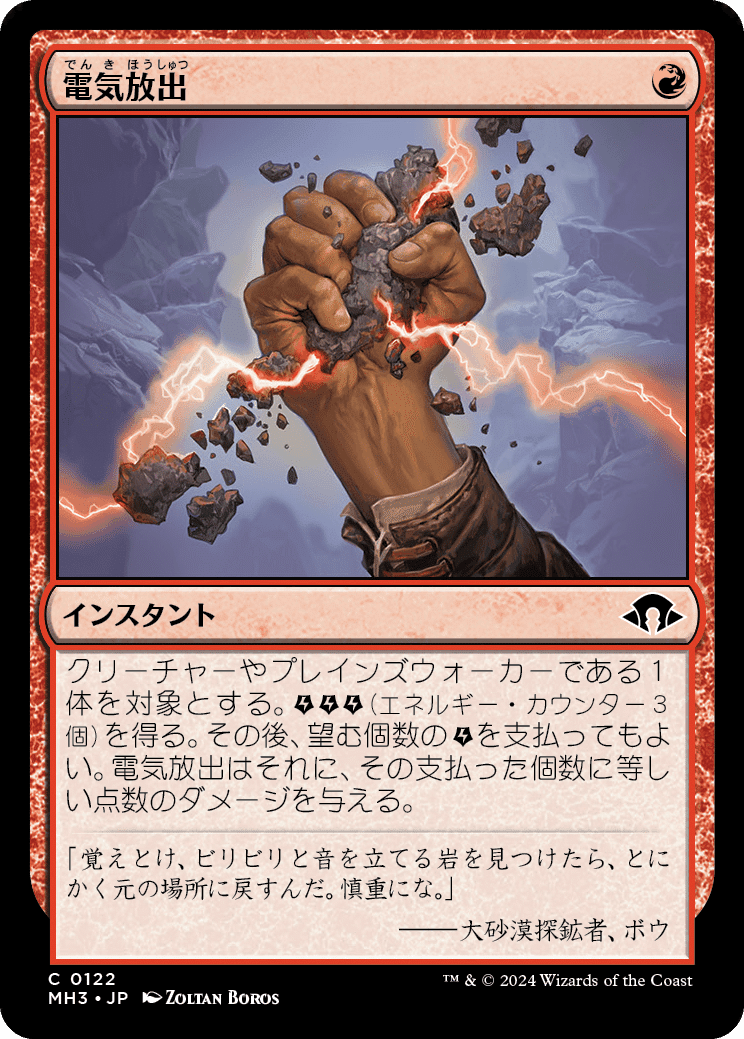

5:メカニズム・エネルギー

カラデシュからの再録となるメカニズムです。独自の『エネルギー・カウンター』を使うものですね。

各種カードに『エネルギー・カウンターを得る』効果と『それを消費する効果』がセットあるいはバラバラに書いてあります。エネルギー・カウンターは『プレイヤーが得る』タイプのカウンターですね。戦場で管理することはなく、毒などのように別個に管理します。貯めるだけでは意味がなく、カード効果で支払うことで初めて意味を持ちますね。今回はほぼすべてのカードが『自分で自分の分のエネルギーを1回分稼ぐ』ようなデザインになってます。継続で稼ぐものは逆に少ないかな?そのため感覚としては『それぞれ1回しか使えない能力を持っている。そしてそれぞれ使用回数を譲り渡せる』のような感じです。戦闘面でエネルギーを使うカードなどは他のカードから権利をもらえば連続で効果が使え、一時的な有利をつかむことができます。

注意点としては、今回は『エネルギーをトークンや+1カウンターのような盤面に残るものに変換する』手段がかなり少ないです。カラデシュの頃はむしろそればっかりだったんですが、改善と被らないようにするためでしょうか。そのため、とりあえずエネルギーを使っているだけでは『その瞬間は強いが一時的な有利にすぎない』ということもあるように思います。そのため『エネルギーがある間にテンポよく殴って有利なまま終わる』アグロ寄りのミッドレンジの考えが必要になるでしょう。変に長引くと、多少有利なくらいじゃエルドラージや改善に正直パワー負けすると思います。タッパーや装備品などもちゃんと使って殴りきる必要がありそう。

6:メカニズム・エルドラージ

ある意味で今回最も注目を浴びていたメカニズムでしょう。いくつかの要素を『エルドラージ』としてまとめて紹介しようと思います。

まず、エルドラージ全体のテーマなんですが『先兵となる小型エルドラージが落とし子を生み出し、それにより大型のエルドラージがやってくる』というストーリー性です。これは前回登場時も今回も変わっていない、エルドラージの根本的な部分ですね。

特徴のひとつ目は『◇』です。これは特殊なマナコストの記載方法です。5色のシンボルと同じく、これ一つで1マナ分を示していますが『色を持たない無色のマナでしか支払えない』という”第六の色”と言えるものです。大型エルドラージの一部や、エルドラージたちの能力に要求されることがあり、そのためそれらを運用するデッキでは無色マナの調達方法を気にする必要があります。平地などの通常の基本土地からは出ませんし、『荒地』という無色マナしか出ない基本土地は配布されません。ドラフト中で取ったカードで賄う必要があります。

まずはわかりやすく『無色マナを出すカード』ですね。今回はコモンのフェッチサイクルやマナクリーチャーなど緑と青を中心に自然と無色マナ出せる手段があります。氷雪土地などと同じ感覚で集めて運用するわけですね。

そして第二の手段として『落とし子』があります。これもエルドラージ専用のメカニズムとなっており『生け贄にすることで無色マナを生み出す0/1のトークン』ですね。これらをあらかじめ生成することでマナ加速と無色マナの調達を同時に行い、大型エルドラージを運用するためのものです。この二つの手段がメインになるでしょう。

落とし子について掘り下げます。今回、落とし子を出すカード結構多いんですよね。そしてこれらは簡単に出せ、自ら生贄に出来るトークンでもあります。そのためエルドラージ以外のデッキでも横ならべの併用だったり、生贄コストや装備品の持ち手として運用される可能性が大いにあります。エルドラージ側にも、ただマナ出すだけじゃなくて落とし子強化やそれらを必要とする能力があったりもしますね。エルドラージのためだけのもの、と思わずに共有財産として意識する必要があると思います。

最後に『欠色』という特徴も持ちます。が、これはあまり気にしなくていいですね。エルドラージたちは色を持たないので、無色サポートを受けたり、無職メタにつかまったりします。そういうものだと思いましょう。

7:メカニズム・順応

元々はラヴニカのシミックに割り当てられて『体を改造する』イメージで割り当てられていた能力でした。今回はもっと原始的な生物の進化っぽいイメージにされてるのかな?

起動することで決まった数字の+1カウンターを自分に乗せる能力です。マナを払うだけでよく、またインスタント起動もできるので使い勝手のいい能力ですね。乗る数に対してコストもそこまで重くない傾向にあります。ただし1点制限として、『”解決時に”すでに+1カウンターが乗っていた場合に失敗する』といったものがあります。インスタントタイミングで相手のクリーチャーにカウンターを乗せることはできないので妨害されることは気にしなくてよく、原則としては『1回しか起動できない』能力だと思っていいでしょう。

今回の順応はほぼ全てが『カウンターを設置された時の誘発型能力』か『自身のパワーを参照した能力』を持っています。そのためただカウンターを乗せて強くなるだけでなく、追加の効果も得られてより効率が良くなっていますね。改善テーマをサポートするための能力ではありますが、それに関係なく単体でそれぞれ強い能力になっているといえます。全体的によく使われる能力となるでしょう。

緑黒に割り当てられている能力です。緑白には代わりに授与が割り当てられているんですが、それに加えて+1カウンターの設置効果も有しています。それらと併用するとたまに順応を邪魔しがちなのは気にしておきましょう。カウンター設置時の能力を使えるため完全に仲が悪いわけではないですが。

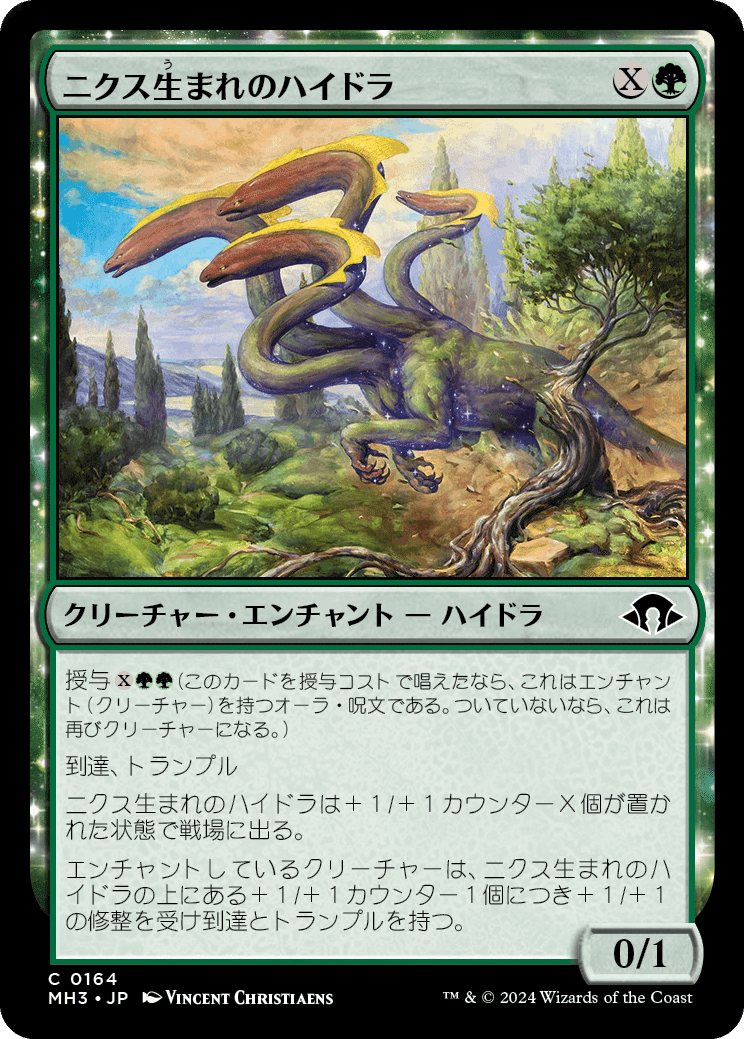

8:メカニズム・授与

個人的には最も今回、どころかMtG全体でもルールがややこしい能力だと思っています。端的に言えば嫌いな能力ですw

テーロス生まれの能力で、クリーチャーをオーラとして扱う能力ですね。

授与コストを支払って唱えることで『オーラ』として扱い、クリーチャーにつけることができます。授与でつけたクリーチャーが本来持っていた能力をそっくりそのまま、サイズも込みでオーラとして与えることができますね。

オーラとしてのみ見た場合、あるいはクリーチャーとしてのみ見た場合どちらも少しだけ割高、が基本の能力だったのですが今回は全部クリーチャーとしてはコスト相応かそれ以上の性能であることが特徴です。モダホラパワーですね。

更に真価は別にあります。それは、授与先のクリーチャーが場を離れた場合に、授与でつけたクリーチャーがクリーチャーとして戦場に残ることがあります。そのままクリーチャーとして盤面を維持できます。オーラとして1:2交換されてしまうという弱点もなくなっており、オーラとして非常に強力だといっていいでしょう。予め戦場に出ていれば召喚酔いもせずそのまま攻撃参加することもできます。更に更に、これは注釈文には書いていないことなのですが『授与で唱えてスタックに乗っている状態で授与先が除去られた場合』に通常のオーラ呪文のように立ち消えるのではなく、『解決時にスタック上でクリーチャー呪文に戻って』戦場に出ることができます。裏目がない強力さがありますね。

改善の方法として緑白に割り振られています。赤と青にも1枚ずつはありますね。

白に3枚あるうちの2枚と緑の3枚中1枚は授与に加えてカウンターを扱う能力も持っており、改善と更に相性が良くなっています。強化幅も頼もしくビートダウンの要素としてよく見るんじゃないでしょうか。改善デッキでなくてもニクス生まれのハイドラなどは『エルドラージにより出たマナ』のつぎ込み先として都合がよく、それらのデッキでも扱いやすく人気が出そうです。

9:アーキタイプごとの改めての解説

上の三権分立で既に触れていますが改めてここで触れ直しましょう。三権分立の3つは全部まとめて、今度はアーキタイプとして触れていきます

・『白青赤』:エネルギー

エネルギーカウンターを溜めて扱う能力ですね。

ポイントとしてはメカニズムで触れた通り『継続的に盤面を強化する力』に乏しいことが挙げられます。改善やエルドラージは逆にそれらを中盤以降得意とするアーキタイプなので、何も手を講じないとそれらに対して不利になると思います。攻撃を軸とするカードも多いので、サイズで負けてそれらが扱えなくなると機能不全にもなりますしね。

一見弱そうに見える装備品などもちゃんと使って、タッパーや凍結などでアタックできる状況を維持し、強いエネルギー消費先にしっかり集めて戦う、ということが必要に思います。

青白は正直コモンのマルチカラーのカードも弱く思うので赤青が本命になるんじゃないでしょうか。見栄えのいいマルチはそちらにあります。青白のアンコモンマルチは継続的強化ともいえますし、白のレアも強いのでそれらが取れた場合は青白も視野に入りそう。

正直他二つに押されがちに思いますが、だとするとエネルギー系のカードを周りがとらなくなるので、集まれば集まるほど強いエネルギーとしては嬉しいのかも?

・『青赤緑』:エルドラージ

エルドラージは色の組み合わせによってやや形が変わります。マルチコモン/アンコの性能によるものですね。赤緑では明確にビートダウン寄り。4,5マナにしっかりと強くてサイズで勝てるエルドラージがいるのでこれで押していくことになります。コモンのたうつ蛹はすごいカードで、実質4/4/5到達にさらに能力が追加されている形になっています。ランプもビートもトークン戦術も1枚で万能なカードといえますね。

青緑は噛み付く虚空袋の凄まじいマナ加速性能に加えて青と緑に1枚ずつコモンのマナクリーチャーがいることによる万全のランプデッキが目指せます。重いだけでなく事故解消カードになるコモンもあり漫然と『エルドラージ』と書かれたカードを集めるだけでデッキになってしまうでしょう。コジレックの封印破りと殲滅の道の2枚の『エルドラージ用エンチャント』も破格の性能を持っており、これらからランプを始めたくなります。

また、無色を『6色目の色』として扱える関係で緑だけでも実質取れるエルドラージの種類は多いので緑白、緑黒エルドラージという形も十分あり得るでしょう。押さえておきたいです。

・『白黒緑』:改善

これも色の組み合わせで特徴が変わりますね。

緑黒では順応を軸に『単独で強い』クリーチャー群で戦うことになると思います。マルチカラーのコモンアンコモン両方ともに、この単独で強いという条件を満たしながら周りをサポートもできるのでぜひ使っていきたいです。どちらかというと除去ミッドレンジの形をとりやすいですね。

緑白は授与を軸に『継続的な攻め』を行うんじゃないでしょうか。金之尾の教練者の爆発力が凄まじく、横ならべもしたくなるんですが横ならべ自体はあまり得意でないことに気を付けましょう。その意味で改善と横ならべ両方が行え、越境性の塊である閃いた発明者のことは大好きかもしれません。

白黒は・・・正直弱めに感じます。マルチカラーもややぴんと来ないうえで、順応と授与を半端に貰ってますね。改善してあることのボーナス自体が少ないことも合わせて、何か別の色から逃げたときの選択肢にしかならないのかなという感じがします。

・『青黒』:ドロー

いつもよりカードパワーが高いためか、コモンやアンコモンにあるドロー呪文がまずそもそも強いです。そしてそれらによって複数枚カードを引くときに誘発する能力群ですね。特に3枚ドローを条件とするカードが目立ちます。

こそこそサクサクと妬み渇きの神は共にコモンながらいざ3ドローが成立した時のパワーは高いです。ゲーム中では青黒らしく除去類でゲームを長引かせながら墓地にこそこそサクサク、戦場に妬み渇きの神を並べてから3ドローを行い、一気に複数回それらの効果を使って押し切る、といった形になることを想定しています。3ドローする手段も含めてコモンでこれらが揃うのであとからこの形を整えることができるのが強みになりそうです。

・『赤黒』:アーティファクト

今回はアーティファクトがここに割り振られました。しかも普段だったら生け贄絡みなんですが今回はそれ以外にも『単にアーティファクトを並べて扱う』カードも多めにあることが特徴です。とはいえアーティファクトを参照するカード自体は少なく、おおむね頭蓋槌のためにあるアーキタイプと言えるでしょう。アーティファクトカードを集め、頭蓋槌を複数枚とって攻めるデッキだといえます。ほぼほぼ頭蓋槌が取れているかどうかによってのみ強さが決まるアーキタイプで、それらが取れていないのにここに進む動機はアンコモンにもほぼないです。赤いエネルギーを使うアーティファクトが何枚かあるので、それらを軸に赤青から逃げてくることはあるかもしれません。とにかく頭蓋槌が流れてきて取れたことを基準に進むかどうかを決めましょう。他のアーキタイプから独立性があるため、流れてくる機会は多いんじゃないかとは思っています。

X:気づいたことリスト

ここからはいつも通りりすと全体を繰り返し眺めていくうちに気づいたこと、知識として押さえておいたが方がいいと思ったことのリストとなります。セットのカードに複雑なものが多くいつも以上に情報量が多そうです

・”モダン”基準

まず一番大事な部分です。このカードはあくまでもモダンに影響を与えることを視野に入れて作られているセットである、ということですね。今後リストアップする気づきにもそれぞれしっかりと影響してきてしまいます。

ここでまず触れるべきは改めて『セット全体の能力の複雑さ』ですね。メカニズムとして触れてはいませんでしたが、カード1枚ずつの単位で『再録能力』が山のように溢れています。筆者は長期間MtGをプレイし続けているのでそのどれも見覚えがあり効果や特徴を正しく把握できる自信がありますが、舞台がアリーナだということでそうではないプレイヤーが全体としても、この記事の読者としても多いことが予想されます。

出来る限り記事でも要点を捉えた説明をしていこうと思いますが何分能力の種類自体がとにかく多いので皆さんも1回で把握しきるのは難しいかもしれません。是非!記事を繰り返し読んで頂きたいのはもちろんのこと、気になることは記事のコメントたXや下記に誘導があるサーバーで聞いて頂いたり、皆さんそれぞれでもいろいろスパーキー相手に使って見たりなどしてみる必要がいつもより高いのかなと思っています。

・モダン的なレアリティ

モダン基準であるという点が如実に表れているのがレアリティごとのカードの傾向だと思います。

カードギャラリーをレアリティ別に分けてみてみると、明らかにレア/神話レアが”リミテッド的に”弱いです。これらはモダンに存在する、あるいはこれから存在する予定の先鋭的なデッキのために産み出されたものが殆どであるためこのリミテッド環境内のアーキタイプから独立していたり、所属していたとしてもリミテッドでほしい効果ではないことが多いです。そのためモダンを名乗っているのに、いやだからこそ通常セットのレアや神話レア群と比べると弱いカードと言えるでしょう。

このことからレア基準のピックやデッキ構築指針はあまりうまくいかないことが予想されます。サンダージャンクションでは常態化していたレアのためのタッチカラー戦術などは一回否定されるでしょう。モダンで使わせるためか『コストが軽くてサイズも小さい』カードが多いのもその傾向を後押ししそうです。

その一方でコモンやアンコモンは『モダンらしいパワーのリミテッド』を体感させるつもりが明確にあるといえます。下手したら通常セットのレアより強いコモンやアンコモンがごろごろしていますね。アーキタイプを強烈に後押しするものも特に多色に多く、レアではなくこれらを軸&きっかけにする指針を推奨したいです。

・二色推奨

セット全体は正直多色化がしやすいです。コモンにフェッチがあり使いやすいこと、両面土地サイクルの多色アンコモンが多色化の点で非常に使いやすいことがその理由です。

一方でその利点自体は薄いといえます。レアがタッチする価値があるものが少ないのは既に触れた通りですね。

更にアーキタイプ的には三権分立の関係で例えば『緑白黒』の3色にまとめることに一点理がありそうですが、アーキタイプで触れた通り『緑白黒であっても緑白と緑黒で方向性が違う』ということが起きています。そのためこの点でも3色にするよりは2色にまとめてその色の多色カードをしっかり使った方がデッキとしてまとまり強くなるでしょう。

赤青絡みだけはその二つの色で各種アーキタイプがぶつかってけんかしていることもあり、メインカラーをもう一色足して越境的なアーキタイプにした方がいい可能性は高いです。赤黒青の除去コントロールなども産まれそうですね。

・両面土地

メカ人ズムとして複雑ではなかったのでメカニズムの項目にはしませんでしたが、実質再録メカニズムです。

モード付両面カード(MDFC)というもので、第一面と第二面の好きな方のカードとして使うことができます。今回はすべて第二面が土地となっていますね。合計30枚の大所帯サイクルとなっており『単色であり裏面がアンタップに3点のライフが必要な土地』が10枚『二色であり裏面がタップイン土地』が20枚となってます。注意点としては、土地であることは戦場に第二面として置いた時しか参照しないのでハンデスやサーチなどの時は第一面の情報しかないことですね。

まずそもそもこれらのカードの特性そのものが強いです。初登場のゼンディカーでもリミテッドで高い評価のカードが多かったですね。土地を伸ばす権利と、マナフラッドしない権利が両方手に入るのは嬉しいですね。特に今回はモダン基準なので土地が一方的に止まると簡単に不利になりそうです。MDFC込みで土地が18や19に出来ると安心感がありますね。

また、今回はかなり第一面のカードも強いものになっています。MDFCじゃなくても採用圏内であるものが多いですね。特にマルチカラーは多くがアーキタイプ支援も行えるカードなので普通にカードとして取る機会も多いでしょう。デッキ全体のパワーが上がると思います。表面が混成マナなので取った後に使えないということも少ないですしね。評価を高めておきましょう。

・サイズ感について

サンダージャンクションに比べると純粋なクリーチャーのサイズは一回り近く落ち込みます。各色のコモンに5マナ付近のファッティがさすがに配られてなかったりとかですね。

ただし改善とエルドラージがある分で実際に盤面に生まれるクリーチャーのサイズ感は簡単に大きいものになりやすいと思います。サイズに対してあらがうすべは、その二つでない色、具体的には赤白青のエネルギーでは結構必要になると思います。

改善とエルドラージでぐちゃぐちゃになるので平均サイズも出してませんw

実際問題として改善とエルドラージはすぐに巨大サイズを用意できるわけではないので3~4マナまでは3/3で十分戦え、それ以降に一気にハードルが上がる、という印象です。マナ加速で到達できるのもそのあたり、だという話ですね。

・除去の強さ

これもモダン級なだけあって流石に強いです。コモンには殺害の完全上位互換がありますし、MDFCである不敬者破りもアンコモンにあります。呪われた匪賊もちょっと強めの生贄除去ですね。白や赤の水準も高く、全体的に強いといえるでしょう。

ただし、赤や緑のダメージ系除去に関しては注意が必要です。改善やエルドラージによって中盤以降でタフネスが一気に増えがちなので賞味期限切れが思ったより早い可能性がありますね。コンバットトリックも同様です。確定除去系とそうでないものは明確な評価の壁を作ろうと思います。

・侵略的外来種

エルドラージのことです。それは、ストーリ上の立場がそうだというわけではなく、実際の今回のドラフトでの振舞もそうなるのではないかということです。

具体的にはエルドラージの越境性の話です。相対的な話になるんですがエルドラージ→改善だけ越境性があるんですよね。

まずエネルギーはほんとに独立してます。エネルギーを使ってカウンターを得るカードがほぼないうえにやはり継続的ではないので改善と手を組むことは非常に難しいです。増殖もないしね。エネルギーを得るエルドラージもないですし。そして改善も、改善を必要とするカードの中にエルドラージはもちろんいませんし、改善側から越境していくことはほぼないです。

しかしエルドラージ側にはカウンターが簡単にのるし利用できるカードが赤と緑、そして赤緑のコモンに1枚ずつ、更に赤緑はアンコモンもそうです。そのため赤緑エルドラージに改善の一部のカードが吸収されたり、あるいは緑白改善+エルドラージみたいなデッキを組むということが起こりえると思います。そこの越境性は意識したいです。

また、エルドラージは結局『マナ加速を準備して大物を出す』というテーマです。これは直接コントロールデッキに応用できる動きですね。そのため青黒エルドラージコントロールや緑黒エルドラージミッドレンジなど、様々な形でエルドラージを用いたデッキアーキタイプの可能性が広がっているといえます。エルドラージ要素が薄くてもデッキとして成立できるんですよね。できるだけエネルギーをデッキに入れなくちゃいけないのと対照的といえますね。

そのためエルドラージ系のカードだけはとにかく創造性を豊かに考えたいです。無色マナを要求するカードだけはちょっと別だけどね。

・エルドラージ人気

また、MTGAの傾向として一つ預言してみようと思うのですが、エルドラージに対する人気が、少なくとも最初は極めて高くなるんじゃないかと思っています。実際の強さ以上に。

MTGAプレイヤーは”若い”プレイヤーがやはり多いと思うのですがそのようなプレイヤーの間でもエルドラージのストーリー上だったり実際のカードとしてのエピソードなどは伝わっており一種崇拝のような形で憧れを覚えているプレイヤーも多いと感じています。そういったプレイヤーたちが実際の強さや、できる流れかどうかを度外視してエルドラージに進むことが多くなるんじゃないかという予想ですね。

そのうえでエルドラージは強くて、なおかつ上で触れた通りある程度分かりやすい&無理やり足してもどうにかなるケースが多いです。なのである程度そういうエルドラージの扱いが肯定されそうで、『あとから流れを見てエルドラージに参入する』といったような受動的な立ち位置だと全然エルドラージできないんじゃないかな?という不安ですね。決めつけめいた考えですがw

・色とアーキタイプの強さと傾向

最近あんまり記事に乗せてなかったんですが、今回はざっくりとした色の強弱予想、というか傾向の予想をやっていこうと思います。

まず、緑が分かりやすくまとまりやすいという点で強さと人気が上がると思います。緑は抱えているアーキタイプがエルドラージ2:改善2となっています。そのためプール全体でカードのまとまりが良く、デッキを組みやすいですね。エルドラージと改善に越境している部分もあるわけですし。そのうえで両アーキタイプともサイズ面で他の色に明確な有利を取れるため勝率も付いてくるんじゃないでしょうか。

一方で青は3つのアーキタイプが混在してしまっており、結果それぞれのアーキタイプ用のパーツが足りない状態になってしまっていると思います。積極的にメインカラーと定めて進むのは難しいんじゃないでしょうか。レアとかも癖が強かったり対策カードが多いので進む導線が弱いですね。

混在しているアーキタイプの数でいうと赤も4つと最多です。どの要素も薄くてアーキタイプとしてはやはり扱いづらいでしょう。マルチカラーのコモンアンコモンがどれも極めて強いのでそれらからスタートする色になりそう。

白もアーキタイプ数は2個なんですが、エネルギーの独立性が高いせいで緑ほどのまとまりが見られません。ただしエネルギーも改善も結局はクリーチャーで殴ることになるので、それをサポートする授与の重要性は高くなるでしょう。困ったら授与取っとくと白やる権利が生まれるかも?

黒は除去が強いのでとりあえずそれらを取るところから進むパターンが多い気がします。コモンとアンコモンのアーキタイプ用システムクリーチャーが強いということはそれらを放置するリスクが高いということです。除去が使いやすい黒は一定の立場があるんじゃないでしょうか。そこを意識して扱いたいです。除去ミッドレンジの択を持っておきたいです。

以上で『モダンホライゾン3』の序文を終わろうと思います。

記事書くかを迷っていたり他にやること多くてかなり遅く、リリース当日の序文になってしまいましたが案外書きやすそうなのでリリース後も他の色の記事書いていこうと思います。読む皆さんにとっては答え合わせのような形になるかもしれませんが、是非お読みください。やっぱり複雑だしね。

最後になりますが二つ宣伝です。

意見交換やドラフトを一緒に観戦したり交流する場としてDiscordのサーバーを立ち上げました。

もしよければどなたでもお気軽に来ていただいて一緒に活動やご意見いただければMTGAのドラフトを楽しみやすいと思います。この記事を読んでいただいたことをきっかけにドラフトを始めてみたいという方もぜひ!

また、筆者は非公認MTGA大会『まじ☆すと』というものを運営しております。Vtuber/配信者/動画投稿者/記事執筆者/etcと、インターネット上でMTGAの活動をされている方を広く集めた大会になります。ぜひこちらも公式アカウントから気に留めていただけると幸いです。先日『まじ☆すと ~じゅうろっかいめ~』を開催させていただきました。是非以下のアカウントから情報アクセス頂き今後のイベントや大会企画ご視聴いただければと思います。

MtGAstreamer_tournament/まじすと(@mtgastreamer)さん / Twitter

また、今回の記事は無料公開としています。が、もし記事読まれたかたでご厚意でサポートしていただける方がいましたら是非今後のMTGAでの活動や主催しているMTGA大会企画『まじ☆すと』の運営資金とさせていただきます。記事や大会のモチベや質にも大きくかかわりますねw!

是非よろしくお願いします!励みにもなります!

それでは、次の記事でお会いしましょう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?