『HUNTER×HUNTER』の文字が多すぎるページ、実はスゴい

『HUNTER×HUNTER』が大好きなので、最近の週刊少年ジャンプが楽しみでしょうがないです。

そして同じように読んでいる方はご存知かもしれませんが、11/12に発売した50号に掲載された回が大きな話題になりました。

なんと、ページ中の全7コマのうち、実に5コマ分があるキャラクターの思考を描いた文字のみで埋まっていたのです(画像は、ググればたぶん出てきます)。

マンガといえば「絵があるもの」ですから、そんな常識に反したこのページは読者に驚きと「小説かよ!」というツッコミをもたらしました。

ぱっと見、イロモノページです。でもこれ、めちゃくちゃ読みやすいんですよね。この、マンガのコマ割りに文字を入れるというフォーマットは、新たな表現の可能性なのではないか。

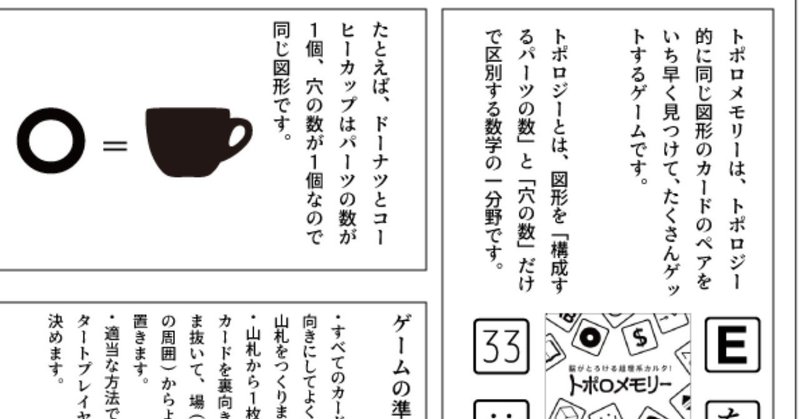

というわけで実際にやってみました。僕が作ったボードゲーム、『トポロメモリー』の説明書をマンガにしました。

やってみると、いろいろ気づくことができました(ついでにバズりました)。マンガフォーマットす、スゴい。

・情報を読めばいい順番がわかりやすい

・情報の区切りがわかりやすい

・コマに入るように、いらない情報を削ぎ落すことになる

つまり「情報をわかりやすく伝える」ことに特化しています。そもそもよく考えたら、件のページは結構な情報量です(リハンによる、マオールの念の習得状況への推察・現状確認~分析~対策)。

これが1ページに収まっているという時点で結構とんでもないことなのですが、しかもわかりやすいというからさらにスゴい。

あと、マンガフォーマットのスゴさだけでなく、改めて冨樫さんのスゴさについてもわかりました。本ページ、やろうと思えば全部文字にすることもできたと思うんです(その方が文字量は増やせるし)。

しかし1コマ目と2コマ目には絵が入っています。それはきっと、読者がこのページを「マンガとして」読むことができるようにする導入の意味もあったのではないかと。

つまり、伝えたい情報を全部入れするために文字だけに頼りたくなるところを、マンガを読む読者の視点に立って、導入部に絵を入れたんじゃないでしょうか。圧倒的読者視点…。

ボードゲームのルールブックづくりで、日頃から「目の前にいない人に新しい概念を説明する」ことをしている身としては、こんなにも素晴らしいフォーマットと説明の姿勢が身近にあっただなんて、と衝撃を受けました。

「小説」「絵がない」といってネタにするのもいいんですが、忘れちゃいけないのは、冨樫さんが超一流のクリエイターであるということ。超一流が選んだ表現なら、そこには何か意味があるのでは…と考えてみたほうが学びがあります。

ナイスプレー!